当前位置: 首页» 新闻资讯

百年巨匠 山高水长:纪念季羡林先生

发布人:发布时间:2023-07-11

百年巨匠 山高水长:纪念季羡林先生

——王岳川在中央电视台《百年巨匠:季羡林》的对话

王岳川

编者按:7月11日是季羡林先生的忌日,王岳川教授接受中央电视台《百年巨匠》摄制组的采访对话,以此纪念季老。

主持人:王教授好,很高兴您能接受我们的采访。人们都说季羡林先生是国学大师,而季羡林先生却谢绝这个称号,说自己不是国学大师。季羡林先生的学术成就很辉煌,他研究的主要范围是什么?他的学术成就主要在哪些方面?

王岳川:季羡林先生是东方学大师,不是国学大师。所谓国学,是中国的经史子集研究。季先生不研究这个领域,他研究的是印度学,是佛经翻译和佛教语言学等。他的专业严格地说是东方学,他是东方学大师,印度学大师,佛学、佛教语言学大师。

从大的角度看,季先生学问是巍巍高山茫茫沧海,学问很大。他有一种普世思想——仁者爱人——用仁心去度人。他研究佛学佛教语言,不是作为某个技术去研究,他当成自己的体验自己的身心感受去努力做到,到最后他就仿佛成了佛,成了一种普度众生,给学界做出标杆的伟大人物。

季先生在绝门学术上有极高的建树和重大的开拓,研究范围有大致说来有以下几项:

1.印度古代语言特别是佛教梵文、吐火罗文、巴利文研究;

2.印度佛教史、中国佛教史、中亚佛教史研究;

3.糖史以及科技史和文化史研究、

4.中印文化交流史、中外文化交流史、中西文化差异和共性研究;

5.印度古代文学《罗摩衍那》《沙恭达罗》的翻译和研究;

6.德国及西方文学研究;

7.美学和中国古代文艺理论研究;

8.比较文学及民间文学;

9.新世纪中国文化发展战略研究;

10.散文、杂文和书法创作。

可以说,季老做了很多人几辈子也做不完的工作。他著述等身,全集出版有30多卷。至于他的信札、名人通信,以及手稿,可谓难以统计。他在我心目中是一位慈祥的百岁老者,同时也是一位对自己要求极严的每天勤奋爬格子的大学者。

他每天早上四点钟起床写作。我跟他开玩笑说,您是闻鸡起舞啊。他否定说:“不是我闻鸡起舞,而是鸡闻我起舞”。他比鸡起得还早,凌晨四点他已经在开始勤奋工作。他最后住院快到临终阶段,每天都要写2000字左右。这种勤奋很多人做不到。

他担任北大东语系主任40多年。东语系包括什么呢?印度语,日本语,韩语,柬埔寨语,越南语,印尼语等,就东南亚这些国家,大多属于曾经的“汉字文化圈”。从唐朝以降1000多年来,他们受到汉化的教育,写汉字,读中国的古书。但是到了最近几十年变了,他们纷纷转头背中国而去,变成了追随美国的“美国文化圈”。我们的“汉字文化圈”萎缩了。季羡林先生成立的东语系,不仅是教日语,教韩语,教柬埔寨语,越南语等等。他还对这些国家知识层传输中华民族“仁者爱人”的思想、大一统思想和天下大同思想。这才是他的文化战略意义。斯人已去,周边的局势越来越复杂,可见当时季老对周边国家的影响多么大。他培养的很多学生都是印度驻中国大使,日本驻中国大使,甚至有泰国公主、柬埔寨的王子等成为他的学生。当这些国家与中国出现局部摩擦时,季老做了很多协调工作。但是随着2009年先生去世,转眼过去14年。我们看到南海、东海等出现了很多令人不安的异常现象。我们对季老为国家统一和周边国家的安宁做出贡献,更感受到他的重要性,所以我们称他是战略家。

主持人:季羡林先生研究的学问可以说是冷门,像梵文、吐火罗语这样的古代语言由于文献稀少,研究学者极少,是一条极其艰难的学术之路,季羡林先生为什么会选择做这么冷门的学问?他的研究对于今天有什么样的现实意义呢?

王岳川:季老清华毕业后到德国留学。当时的印度学很热,再加上他的导师是研究印度学的。年轻的季羡林选择了印度学。随着研究的深入,他感觉到唐代玄奘到印度去取经,精神照亮千古,今天还有其辉煌意义。他给自己取一笔名“齐奘”。“齐奘”就是向玄奘看齐,向玄奘学习。他说:玄奘是有伟大精神的,作为佛学大师、翻译家、中外交通和中外文化交流使者,玄奘被鲁迅称为“中华民族的脊梁”。其所代表的文化精神表征在:舍身求法不断前行的献身精神,不计得失百折不挠的探险精神,孜孜不倦执着求知的吐纳精神,心归大唐一心向东的爱国精神。这种民族精神已经凝聚在民族文化神经系统中,成为中华民族的集体无意识。

有一天我好奇地问季老,全世界研究巴利文、吐火罗文、梵文的学者大抵有多少?他举出两个指头。研究这些绝学只有200人不到,而季老是这里边研究最好最深的一位大学者。正可谓:“致广大而尽精微,极高明而道中庸”。

今天西方人有个误区,认为只有西方大国崛起——葡萄牙、西班牙、英国、法国、德国、意大利、俄罗斯、日本、美国崛起。错!亚洲四小龙的腾飞表明了儒家思想的国家照样可以现代化,而且崛起腾飞得更为迅速。我们看一下曾经崛起的葡萄牙、西班牙、英国、俄罗斯、德国,他们一旦滑落,就再也没办法崛起。而中华民族历史上三次滑落,一次是元朝。一次是清朝,还有一次是八国联军入侵,但中华民族一次次重新崛起!儒教思想的国家的国力和精神相当强大,切不可妄自菲薄!

季羡林先生出生在山东孔孟之乡,是儒教思想很重的人。他的专业是研究佛教语言,但精神上不信佛。他力图把佛教和孔子思想进行高层次比较,形成某种精神互动,多种文明之间的对话。他经常对我说,我研究佛教,但我不是一个宗教信仰者,我骨子里是信服儒家思想的。我想,孔子的仁爱天下和佛教的慈悲为怀,为什么不能对话呢?这个世界不需要战争,需要和平,需要慈悲,需要仁爱。季老把中华民族的大东方和印度古代东方结合起来思考。其意义在于强调儒家国家的崛起的同时,关注佛家思想对人类的和平的贡献。

主持人:人们只是看到季老的三顶帽子——大师、泰斗、国宝,却很少能够走进季羡林身边。您作为季老学术助手,怎样看待季羡林先生精神高度和人格魅力?

王岳川:“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”。(清·陈澹然《寤言》)不能为国家进行长远谋划,一时的聪明也是短视而微不足道的;不能从全体大局角度去谋划,即使治理好小片区域也是片面而微不足道的。有一次我去季老家,他突然问我:天下最危险的事情是什么?我说鲁迅说过天下最危险是朋友背后捅你一刀。他说那不是最危险的,最危险的事是“帽大身小”——一个人的头衔很多,大师、泰斗之类的帽子很多,但他的学问却不行。或者他又是院长,又是校长,又是什么博导院士之类,但他的学问很小,一点扛不住。这叫帽大身小,最为危险。所以,季老坚决辞去大师、泰斗、国宝三顶帽子,他说,我只是北大教学时间非常长且老的老师。

我意识到,这就是名实相符的新理性,实事求是的高端理性。其实,理性有级别的,比如说有形式逻辑,有辩证逻辑,甚至有诡辩逻辑,模糊逻辑之类。但是我认为理性的最高层就是四个字——“实事求是”。这是清明理性了不起高度。当一个人用各种诡辩,各种障眼法去为自己开脱时,我称之为非理性反理性。真正理性就是“实事求是”,这样的人才是真实而可信赖的人。季老就是这样,他强调的实事求是——帽大身要大。你身不大,你只能合身戴个小帽,千万不要去做出违背自己本性超出自我能力的事情。我在季老身边工作,觉得很舒心。他从来不会过分要求你,你有多大的能力就去做什么事,你没有金刚钻就别去捋瓷器活。你要去做更大的事情,你必须有更强的能力。这对中国学术界是一声响亮清越的洪钟,告诉每个人不要图表面光鲜,而是要做到实事求是去衡量自己有几分几两,你做的工作有什么重量,需要用多少精力几十年如一日去呕心沥血攻克。而不是凑合一个草班子弄一个大项目,两三年东抄西抄完成一豆腐渣工程。这样所谓的学术当然经不住历史的考验!

季老对我重要影响是不服老,不管多大的年龄都要像年轻时候一样去勤奋写作。他在80岁左右才写代表作《糖史》。我受季老的启发,在耳顺之年觉悟而集中精力写二百余万言对得起自己一生学术著作——《四书精义》(四卷)。在漫长的写作中我深切感受到:学术人生从来不是为清福而设。相反,写作是对青春的谋杀,是短暂生命的塑形领悟和依依不舍地离去瓦解。真正的深度写作是“慎独”式写作,是精神高度凝绝后彻底孤独的人生事故。只有读书写作的灵肉搏斗和精神挣扎中,才能看到学术真理之灵光一闪。在与古人深度对话的精神历险经验转化为对未来的警觉与珍视,凝聚成对经典敬畏和人性关爱升华的动力,这才是对学术生命砥砺的最大意义。

记得我三十七岁破格提拔为教授。季老看见我开心,又要敲打我,说建议你沉默一段时间闭门思过,足不出户反思自己的不足。我听他的话差不多半年在家里三省吾身,核查自己著作有没有硬伤。我们都是凡人而不是神,是人就会犯错误。就连钱钟书先生《管锥编》出版后,被学界挑硬伤达一百多处。他自己全面修改达五百多处,一次次悉心修正各种错误,可见钱先生是非常认真求实的人。我那半年时间在家中对我所有著作挑错,重新修订出版时全部改过来。这叫做闭门思过。至此我体悟到学问不是炫耀显摆,而是一种内修,古人称之为“内圣”——格物、致知、诚意、正心,让自己内心神圣起来。格物就是实事求是了解事物的规律,致知就多多读书获得智慧,诚意要在内心之意未成言行就需诚实不欺,正心即内心无意识之心都要摆正。这些都是一个学者内省的功夫,不可或缺。

主持人:季羡林先生提出:“中国文化送出去”。其后您出版了一部《文化输出》,看得出来,您的观点受到季老思想不小的影响。

王岳川:季老提出“中国文化送出去”,意义重大。我1984年在北大哲学系做青年教师访学时,多次拜访请教宗白华先生。宗先生长久不说话,最后说了两句警彻的话:“1930年代民国时期,我们是开窗,让欧风美雨吹进来。现在到了1980年代,我们应该开门,让中国文化走出去”。宗先生提出中国文化“走出去”。

季羡林先生用了一个词叫“送出去”——中国文化“送出去”。季老说:“我在国外待了很多年,西方人看不上中国文化,我们就送,白送还要送,还要坚持送,让世界了解中国,非送不可”。

我很受启发,后来出版了一本书《文化输出》,提出在大国崛起时,国家应可持续地不断地、不以人的意志为转移地坚持“文化输出”。一个大国目睹周边的一些国家侮辱妖魔化你,颠倒黑白黑化你,如果不作为就是犯罪。我们有责任把正面中国形象展示出去,把中国儒家思想、道教思想、禅宗思想高度展现出去,让他们看看中华民族是个爱和平,爱人类,阻止战争的优秀民族。

在美国霸凌时代即将结束的多极多元的新时代,我们应寻绎出东方美学思想和文化思想新话语,同时找到东方文化参与的新国际审美的共同形式,将中国文化元素提炼出来,构成新的文化艺术方式,将中国审美经验逐渐世界化。这种艺术生产和消费模式表明,这个世界不再由中国说了算,也不由欧洲说了算,也不由美国说了算。在美国金融危机文化危机和生存危机中,中国应该大声地提出自己的文化战略:当今世界美学精神不应该再是一种西方丑学精神,而是整合了东西方精华以后的“大美学精神”,中国文化形象应该是一种“大文化形象”,新世纪的艺术应该是一种“大艺术形态”。只有这样对人类未来文化艺术负责地有所作为,人类未来的艺术才不再是丑陋和恶心的,而是绿色生态的和美好可持续发展的。

他还有一件事情让我很感动,有一天我给他送去一本北大学生办的刊物《大学生》。请老人家审阅。他一看自己是顾问。说我得认真看,我会“顾”而且“问”。看完以后,第二天打电话对我说,我看出好多错别字,一一在上面改了,你一定要拿回去给刊物学生主编,让他改错,下期他们一定注意。一个学生内部刊物还不是公开发行,他都如此地认真。他自己的作品,可以说是如数家珍,非常爱惜。他对我说,上课永远要像第一次上课一样认真备课,写作永远像第一次写作一样去爱惜自己的羽毛。有这样的老人,他的著作出错率就很少。季先生确实是为人师表,为人师范。

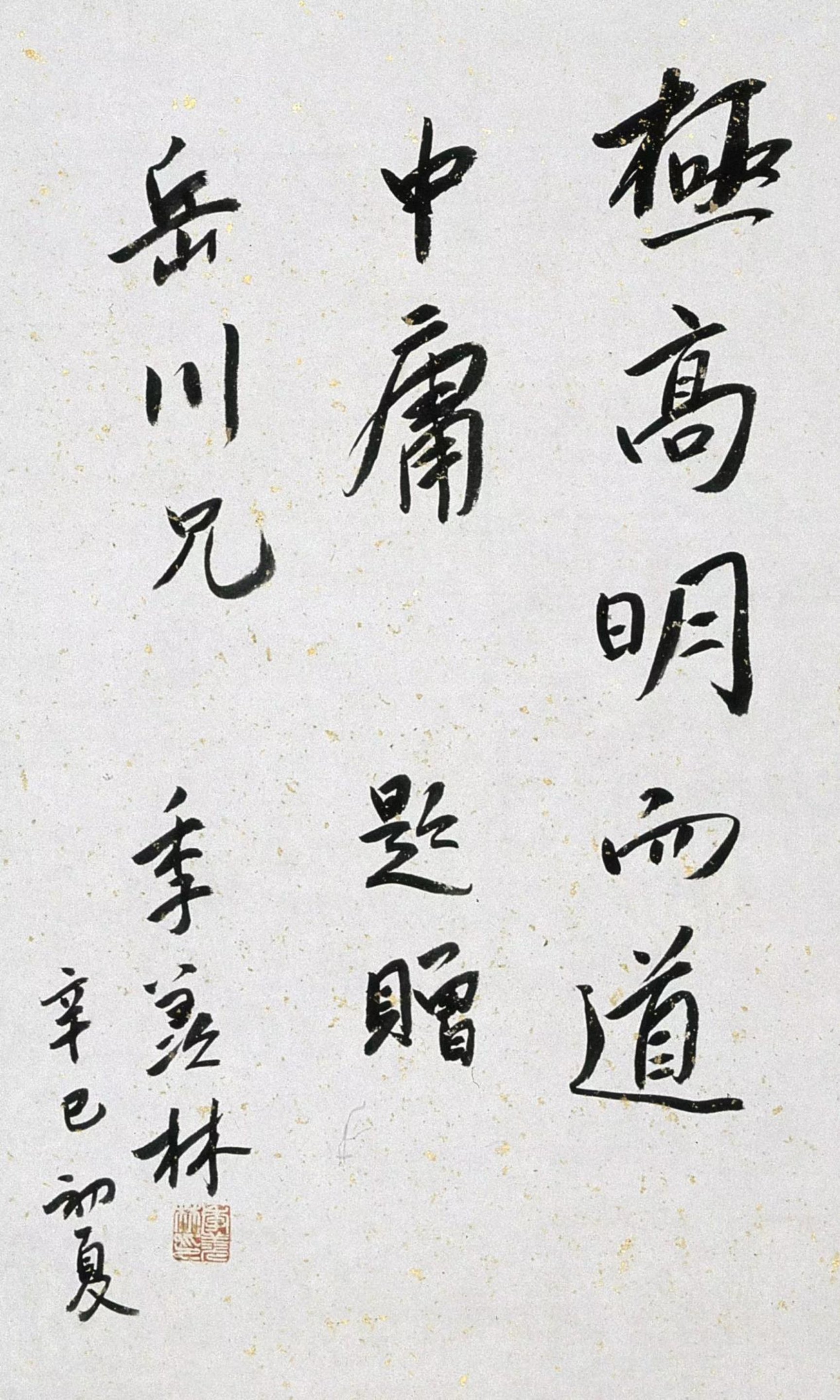

2007年,季老生病要住院。他给我打电话说临行前送我一幅书法。我打开书法一看,正是我的座右铭《中庸》句“极高明而道中庸”。我研究《大学》《中庸》近三十年,深知做人要极其高而且明,不断登高而止于至善,心明眼亮内心澄澈。既要看到自己的慎独之不足,又要看到社会的辉煌远景,接人待物时要行中和之气。

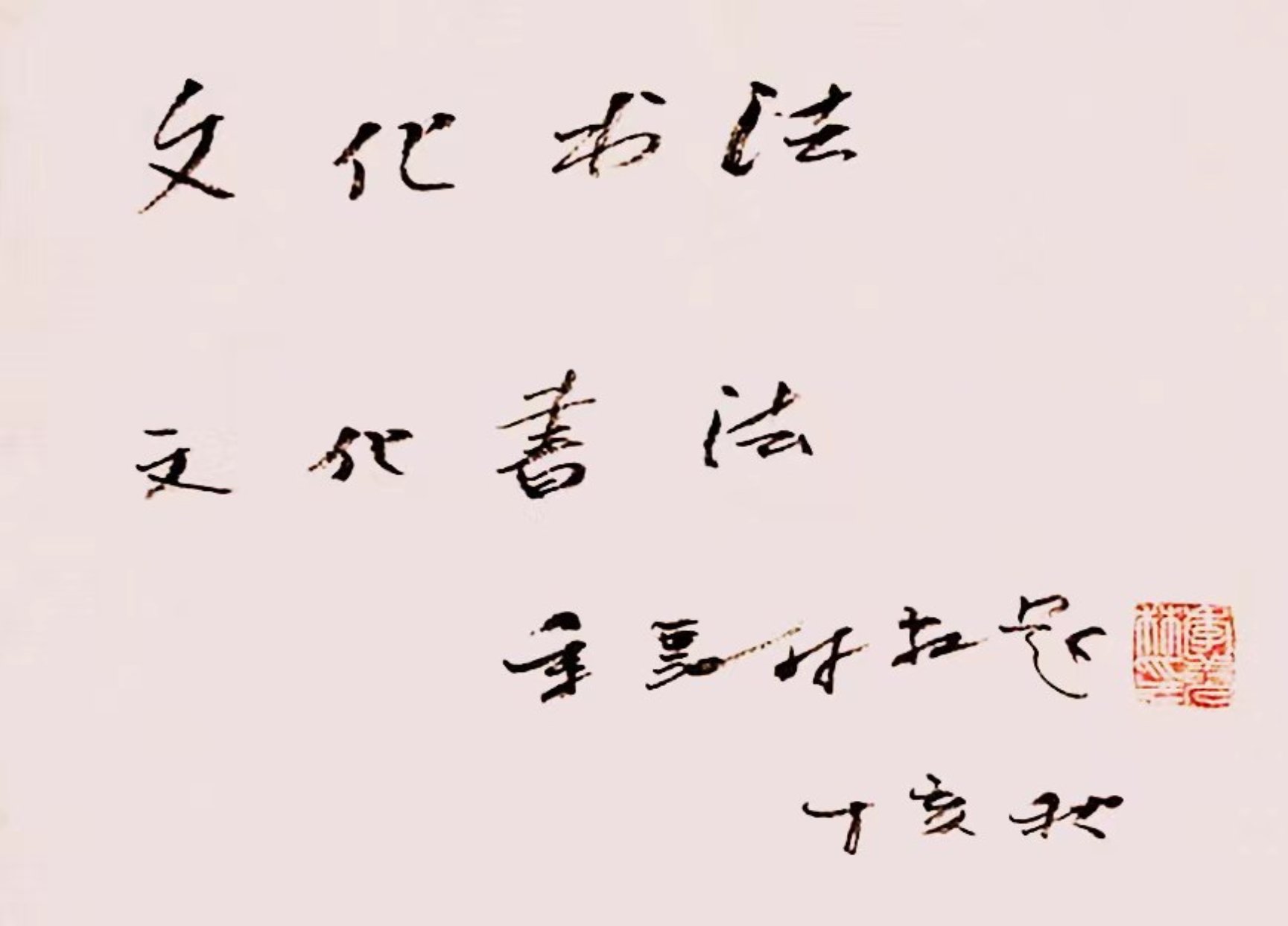

后来我去301医院看望季老,请他为北大书法艺术研究所“文化书法”题辞,他挥毫写下“文化书法”繁体和简体两个版本,让我惊喜不已。

我与近百岁季老在301医院谈养生。当时摸了摸他的眉毛,说老爷子这眉毛怎么长那么长,长得像老子一样,就快两寸长了。他笑着说,该长毛的地不长,不该长的地方使劲长。他说头发全没了成了光头,而眉毛却长得很长。我问您是怎么养生呢?他说“三不主义”。第一,不择食,有什么吃什么。第二,不体检。80岁以后就不体检,因为老人每个零件都是坏的,一体检把自个吓半死,道法自然,该到什么地方终止就终止。第三,不嘀咕。有人在我面前说谁好,我不嘀咕,说谁坏,不嘀咕。说我好,我不嘀咕,说我不好,我也不嘀咕,我心光明,积善余庆。他就这样把自己处于一种非常自恰的自然状态,颇有道家精神。

主持人:在生活中季老是一个怎样的人?您与季老认识时间很长,对季老有哪些难忘的印象?他对您有哪些教诲和启迪?曾经在哪些方面帮助过您?

王岳川:季老精神磅礴无边,而生活非常节俭。在生活中,他是一个很有趣的人,也是不断自我超越的人。

季老从来不走回头路。有一次我陪他去爬大门旁一个小坡,他每天散步就要上去。我们站在小坡上,纵横西方中国聊了一个多小时。我说天黑了,先生该回了。我扶他原路下去。他说不能走回头路。多么有趣的老者,他认为人走回头路是不吉利的,也是不合适的。我们从另一边慢慢绕回去。

生活上季老极其节俭。季老对自己是极为严苛的,我经常看到季老吃饭极其简单,三菜一汤,他说只有吃得清淡脑子才好使。在德国留学十年后,季老喜欢上吃冰激凌。但家里的冰箱很差,吃不完的冰激凌放在满是剩菜剩饭的冰箱中总是串味,有时是辣椒味的,有时是咸菜味的。他的秘书、朋友就买了个小冰箱专门放冰激凌。他知道后很生气,觉得怎么可以随便花钱。季老家里的衣服、皮包、帽子、雨伞全是破旧的。我有次去看他就说,先生您这样出席国际会议有损国家形象。他哈哈大笑说,不会的,反而会为中国形象加分。

同时,他又有那种大爱,他的大爱广被万物。比如对猫狗,他家有六只白猫,季老还能叫出名来。有一次在桌上写稿,那只白猫看见他钢笔在移动,就拿爪子去抓他的笔,他也随它任意妄为,目光中极为宠溺。后来猫一只只死了,他一次又一次的伤心。季老还养了三只小乌龟,有一天李秘书打电话说乌龟跑了一只,等一会先生写完书看不到龟会伤心的。我们只好叫人赶紧去市场上买了一只类似的小乌龟。过了两天秘书又打电话说让我赶紧过来,原来的那只小乌龟爬出来,现在成四只,季老正在那纳闷为什么成了四只?我们只好坦白。

季老住在未名湖的后湖,湖中有些淤泥,水也不清澈。季老找了些荷花种子撒在淤泥上边。没想到第二年就长出半池子荷花。第三年整个池子都是鲜艳的荷花。荷花出淤泥而不染,水也清澈无边。每次他端坐在后湖边,我去见他,他总说我们到“季荷”旁边去谈。他将荷花命名为“季荷”。坐在一池微风摇曳的荷花和荷叶旁,水珠在荷叶上跳动,鸟在飞,杨柳长条在飘,感觉到一派欣欣向荣的景色。“季荷”表明先生的人格出淤泥而不染,有着高洁的人格襟抱。

季老常说:人们吃饭为了活着,但活着不是为了吃饭。这是我的最根本的信条之一。对生死之事确实没有多虑。关键在一个“应”字。这个“应”字由谁来掌管,由谁来决定呢?既然不由自己来决定,那么——由它去吧。季老曾说:“我是曾经死过一次的人。……从l967年12月以后,我多活一天,就等于多赚了-天,算到现在,我已经多活了,也就是多赚了三十多年了,已经超过了我的满意程度。死亡什么时候来临,对我来说都是无所谓的。我随时准备着开路,而且无悔无恨。……我自己的确认为死亡是微不足道极其自然的事。连地球,甚至宇宙有朝一日也会灭亡,而人类何足挂齿!”(《谈老年》)季老是我见过的人中的慧者。我始终认为,孔子、老子、苏格拉底、柏拉图、尼采……这些东西方大哲和我是同一代人,我们面对同一个问题:就是,怎样生,怎样死。与他们对话,就是在思考我们个体的生命。我深切地体悟到:季先生已然完成了他的百年历史使命,他敦促发现东方和文化输出的新一代学者接过他们这一代学者的文化重担,坚定不移地将中国“天人合一”的和谐文化推向世界!

我认识季老近三十年,还曾经担任过一段时间的学术助手,经常耳濡目染,在他身边感受到伟大的人格魅力,他对我的启发教诲很多。我记得1982年去拜望他时。他问我大学毕业有什么想法?我说要读研,他说好。等到我读研以后。他又问我,你学了几门外语?我说现在要求学两门,我选的是英语和德语。他一听说德语,马上就说了两句德语测试我。等我留校任教后。我去见他,他看我一脸喜气,认真说道:你留在北大最高学府做教师,将充满艰辛。留在北大其实是很艰难的地方,因为这里大师云集,名流荟萃。刚刚留校属于学术的初阶,今后要过81难才能取到学术真经,切不可现在心满意得啊。我说应该怎么做?他说,努力打好西学基础,做好国学研究,会通中西,勤奋著书!

我意识到,20世纪乃至21世纪真正的大学者都是学贯中西的,而非摇头晃脑之腐儒。季羡林精通多门外语,王国维对英语日语下了很大功夫,钱钟书的英语更是人中豪杰。这三位大师有个共同特点,他们只是把西学外语看成是工具之“末”——本末的末。他们把“本”看成是中国的国学。王国维没有成为翻译大师,而成了国学大师、历史学家、文字学家、考古学家;钱钟书写《管锥编》国学为本,创作《围城》展示中国知识分子的心路历程;季羡林写多部中西文化比较著作,强调中国文化的无比重要性。相反,那些全身心去拥抱西方的一辈子不做国学的学者,大多慢慢消失在学术界。因为,当一个学者不爱灾难深重而又伟大辉煌的中国的话,中国一定记不住他——中国历史只记住那些深切爱国,要把中国文化弘扬光大的人!

主持人:季羡林先生的散文杂文,受到很多人的喜欢,当然也有一些批评声音,您怎么看?

王岳川:我感觉到先生被学术界、被娱乐界、被读书界误解了。因为他经常写散文写杂文,老百姓有些不知道他的学问有多深奥,就说他是散文家,甚至还有一些说是三流散文家写的散文。我听后很心疼,觉得把一尊大佛说成一个土地庙,颠倒黑白,必须澄清。

我请季老授权给他编四卷本《季羡林学术精粹》。我把季老送给我的二十几卷《季羡林文集》通读三遍,精挑出最重要的有学术分量的篇什编成四部书。四部书出版后给他送过去时,请到山东友谊出版社总编辑一起去他家。给季老一张银行卡存稿费。我说,这是山东友谊出版社的总编辑给您著作稿费,卡里有税后18万。没想到季老拿着卡给旁边的李玉洁秘书说,我的家乡在山东临清一个小村庄,乡亲们走的路都是泥泞的路,就拿这18万修条宽一点的路吧。稿费都没拿热就转给乡亲们修路,当时在座的无不感动。后来我问他家乡修路了吗?他说只问耕耘不问收获,既然有这个善愿发了,就不去问是否有回报。他就这样一个永远只是关爱别人,而从来不求回报的谦谦君子。

季老写散文属于学者散文,具有两大特点。一是冷静深刻,二是冷幽默。文章经常拿自己的年龄开涮,拿自己的经历开涮,文中妙语时常迭出。季老说:“假话全不讲,真话不全讲”。人不能说假话,我说这能做到。“真话不全讲”,我疑惑真话为什么能不全讲?季老问你敢全讲真话吗?这个睿智的老人把社会看透了。他说:在一个单位里边,往往是小人得势好人受气,真正的好人是孤独的。真是入木三分啊。他看问题不是看表面,经历灾难的十年,他的内心很痛苦,有一种悲凉的眼光。百岁老人经过了解放前,经过反右,经过“文革”,经过改革开放,他的经历比我们更丰富。他看世界“深情冷眼”,已经把世界看透。

主持人:季老对东方文化有很深的研究,东方文化有哪些特点?他的东方文化研究在西方文化有哪些影响?

王岳川:季老对东方文化有真知灼见。他认为东方文化有明显胜过西方的诸多特点:“东方的思维方式,东方文化的特点是综合;西方的思维,西方文化的特点是分析。……在西方,从伽利略以来的四百年中,西方的自然科学走的是一条分析的道路,越分越细,现在已经分析到层子(夸克),而且有人认为分析还没有到底,还能往下分。东方人则是综合思维方式,用哲学家的语言说即西方是一分为二,东方是合二而一。”“西方是‘头疼医头,脚疼医脚’,‘只见树木,不见森林’;东方是‘头痛医脚,脚痛医头’,‘既见树木,又见森林’。说得再抽象一点:东方综合思维的特点是:整体观念,普遍联系;西方的分析思想模式正相反。” 简单地说,西方是局部性的。而东方是综合性的整体性的。中国思维方式胜过西方,东方强调天人合一,天人和谐自然和人,宇宙大宇宙和小宇宙是和谐的。而西方是人定胜天,攻克自然,杀鸡取卵,竭泽而渔,穷尽自然资源,把事情推到极端。

如果人类张扬没完没了的恶性竞争、斗争、战争中,世界大战、灾难、瘟疫就会接踵而至。中国智慧对鸟兽表示同情的表现,比比皆是。作为东方大国的中华民族还强调,休渔期有几个月不能捕鱼,让鱼自然繁殖成长。西汉·司马迁《史记·殷本纪》:“汤出,见野张网四面,祝曰:‘自天下四方,皆入吾网。’汤曰:‘嘻,尽之矣!’乃去其三面。祝曰:‘欲左,左;欲右,右。不用命,乃入吾网。’”唐永徽年间村志碑石,上面就详细地记载着这段故事:“天有好生之德,人当效之,网开一面,不绝珍禽异兽。南张一面,放南山之鹿,北张一面,放沣滨之麋。”最著名的两句诗,“劝君莫打三春鸟,子在巢中待母归”,众所周知。这种对自然鸟兽表示出来的怜悯与同情,十分感人。这在西方诗中是难以找到的。

主持人:季老的对东西文化的看法,对我们新时代学者有何思想启示和精神指引?

王岳川:季老有重要的东西方比较思想,他曾提出“三十年河东,三十年河西”。这被很多人误解。他认识到随着西方霸权主义的衰落,东方大国中华民族一定会迅速崛起。人类要求和平而避免大战争。因为爱因斯坦曾说过,三战结束以后,人类第四次大战就是拿着石头和木棒在打仗——倒退到原始社会。季老他有这个忧虑。必须止战——终止世界大战,达到世界和平天下大同。

著名学者费孝通先生提出:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的文化自信。北大的有一大批教授,包括王选先生,都是中华民族的脊梁。他们不像在五四时期的,像胡适、钱玄同要全盘西化、打倒孔家店、废除汉字、整理国故(将国学看成是死之物叫“故”)。我还是认为季羡林先生,钱钟书先生、费孝通先生、王选先生,为国家做出重大贡献。他们才是体现了中华民族的文化自信、文化自觉、文化自强,他们才代表了中国文化未来是光明灿烂的,中华民族一定会真正崛起。他们的几十年学术耕耘和文化重建,可谓功德无量,善莫大焉!

主持人:中央电视台《百年巨匠》正在创作摄制过程中,王教授对这一大文化工程有怎样的看法和评价?

王岳川:《百年巨匠》对学术界风气清正无疑有好处,对治疗学术泡沫也有澄清之功效。在学术界流传一种不正确的看法,认为民国学者——1911到1949这三十多年的学者,比新中国七十年的学者水平要高,捧民国学者为大师。季先生的学术就打破了这个迷思。

季羡林恰好民国刚建立的1911年出生,到1948年北平解放时他38岁。季老高寿98岁,在解放后活了60岁。请问他的成就是解放后获得呢?还是解放前呢?当然是解放后。他的所有著作包括译著,大部分都是在解放后写成并出版,只有他的博士论文在1946年写成。换言之,他博士论文以外的所有学术著作几十本书都是建国以后写成出版的。

“文化昆仑”钱钟书先生也是这样,他比季羡林先生大一岁,1910年出生。解放前他活了38年,1998年去世,在解放后活了50年。除了《围城》和《谈艺录》为民国时期所写,他的诸多大著《管锥编》四卷、《宋诗选注》等都是在新中国写作出版的。我的看法是:百年巨匠一点不比民国学者差,甚至超过了民国。如美学大师宗白华、朱光潜的美学著作远远超过的民国美学;冯友兰、张岱年的哲学和哲学史著作,同样超越了民国那些半部哲学家。从这个意义上来说,我们应该有真切的文化自信。

有人跪西方列强太久站不起来。人们之所以看西方高大,是因为他自己仍然跪着!新时代国家要求中国人民:毛主席说中国人民站起来了!邓小平同志说中国人民富起来!习近平同志说中国人民强起来!中央展望两个一百年:中国人民美起来!说明中国正从物质丰富到精神提升。我们从一穷二白到注重文化审美价值,回望我们走过的艰难历程,不由感慨万千。新中国的学者一点不比民国学者差,而且著作等身,学术重镇比比皆是,我们应该有这个文化自豪和文化自觉。

季老是一位醍醐灌顶的智慧老人,是严于责己宽于待人的恩师。近三十年的耳濡目染对我的启发和恩德是无限的。他有“为往圣继绝学,为万世开太平”之志,善于身教言传、授业、传道、解惑。其人格魅力在平凡中有伟大,艰难之中有恒长坚守。

中国文化在“多极世界”中将越来越显示其精神高度和普世价值:将古代《论语》的“四海之内皆兄弟”发展提升为新时代共享价值——人类命运共同体!将古代丝绸之路转化提升为时代最强路——一带一路!将孔子“己欲立而立人,己欲达而达人”转化为21世纪中国智慧“双赢”,胜过西方“零和”!将中国古代“和为贵”的古代思想,转化为新世纪“三和文明”——家庭和睦、社会和谐、国际和平,而胜出西方“三争文明”——竞争、斗争、战争。

季老给我们的启示是:中国文化历经重大冲击而仍具凝聚力,表明中华文化的根本精神就是吐纳吸收自我创新,能容纳古今中西各种有价值的精神文化遗产。我们能够做到的是把本民族的美好价值发掘出来,找到普世性国际性文化共识框架,重新铸造经过现代洗礼的中华新思想。我认为:在西方“去中国化”战略中,应针锋相对地提出“再中国化”的“国家文化战略”;将重塑中国文化软实力提到国家安危的高度,在以丑为美的当代文化中加强“剔除负能量”和“扶持正能量”;在大力发展文化创新中,找到中国文化的世界共识,终止“全盘西化”进程,冲破艰难险阻开拓中国文化在全球“东化”的伟大进程!