当前位置: 首页» 历代书法

汤林云 | 文化书法的教学理念与美学品格——以苏东坡新书体创作背景看苏式尚意美学

发布人:发布时间:2025-06-29

文化书法的教学理念与美学品格

——以苏东坡新书体创作背景看苏式尚意美学

汤林云

摘要:苏轼作为宋代文化巨匠,其书法创作不仅展现了技艺的高超,更蕴含了深厚的人文精神与尚意美学。本文以苏轼新书体的创作背景为切入点,探讨其书法中的文化内涵、人格精神、胸怀格局、情感性格、意志与风险精神,结合北大书法研究所书法文化高级研修班的学习体验,阐述苏式尚意美学对当代书法教学与创作的启示。

摘要:尚意;自由创作;人格修为;学高乎上

一、苏轼书法中的人文精神

苏轼的书法创作,超越了单纯的技法层面,融入了其独特的人文精神,达到了人格精神修为。作为一位集文学家、诗人、书法家于一身的大家,苏轼以“尚意”为核心,打破了传统书法的拘泥形式,追求自然天真与个性表达。他的新书体,如《黄州寒食诗帖》,以奔放的笔势和率真的结构,展现了其豁达的胸怀与不拘一格的艺术格局。苏轼在黄州被贬期间,面对人生低谷,却以书法为媒介,将坎坷经历化为艺术的升华,体现出一种“达则兼济天下,穷则独善其身”的人格精神。

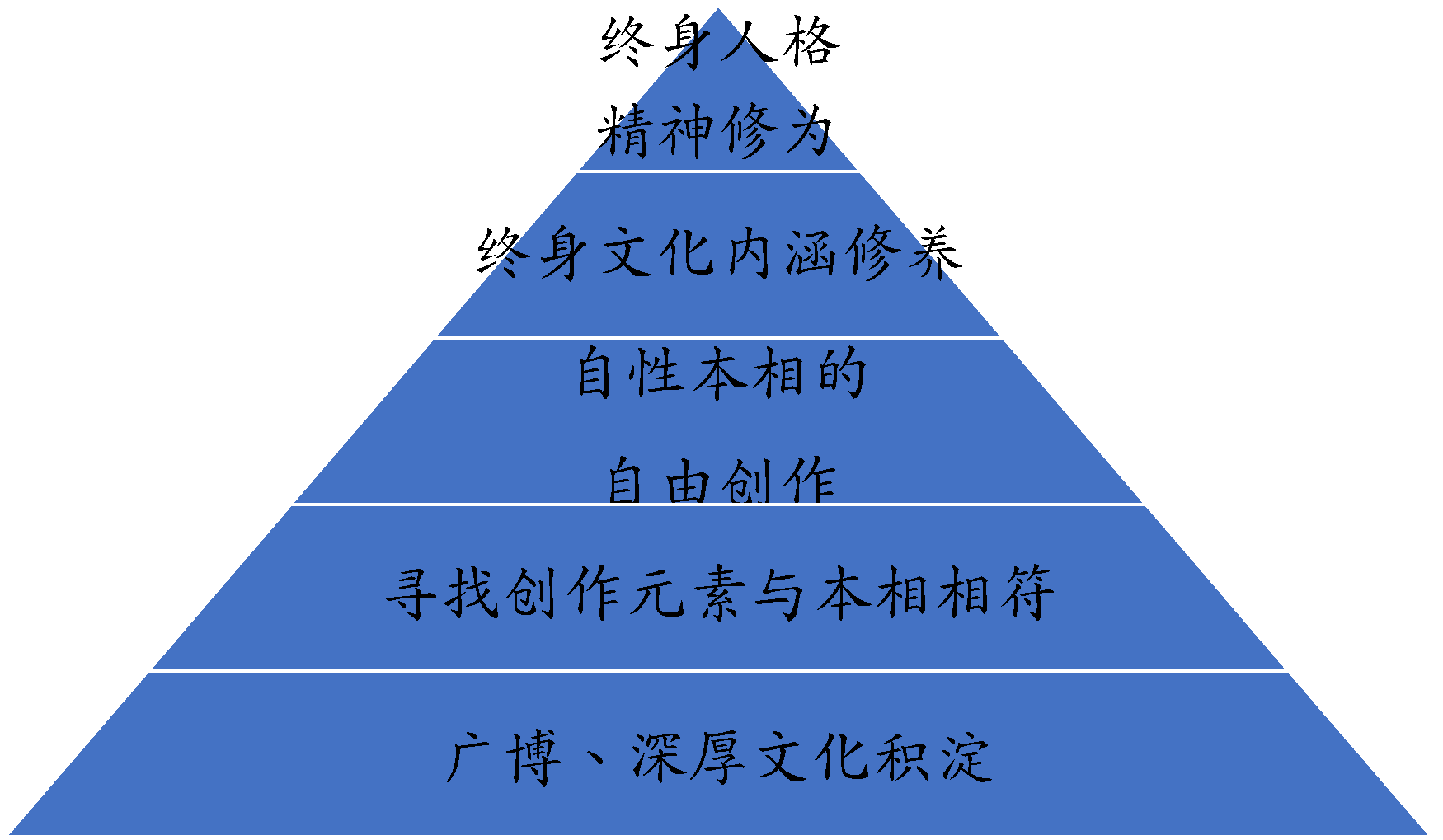

书法艺术境界阶梯递进图(注:黄鸿琼《书法教程》)

苏轼书法中的文化内涵,源于其对儒释道三家思想的融会贯通。他的作品不仅展现了儒家的中正平和,道家的自然无为,还融入了禅宗的空灵超脱。如《醉翁亭记》书法,笔法流畅而不失法度,字里行间透露出一种超然物外的旷达情怀。这种文化融合使得苏轼的书法具有了超越时代的普世价值,为后世书法家提供了精神指引。

二、苏轼书法中的情感与性格

苏轼的书法情感真挚,性格鲜明。他在《祭黄几道文》中写道:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”这种“意造”不仅是对技法的突破,更是对情感的真诚流露。苏轼的书法如其诗文,充满了豪放与率真的气质。如《题西林壁》诗帖,笔势纵横,情感奔放,字形虽不拘泥于传统法度,却自成一格,展现了他乐观豁达的性格与不惧世俗的勇气。

苏轼的情感表达并非一味豪放,亦有细腻深沉之处。在《念奴娇·赤壁怀古》中,他的书法既有对历史兴亡的感慨,也有对人生无常的喟叹。这种情感的层次感,使其书法既具感染力,又富于哲理深度,令人回味无穷。

三、苏轼书法的意志与风险精神

苏轼的书法创作体现了他敢于挑战传统的风险精神。在宋代书法崇尚“二王”体系的背景下,苏轼大胆创新,提出“尚意”理念,强调书法应表达个人情感与思想,而非拘泥于法度。他的新书体突破了唐代尚法的严谨规范,以“意”统领“形”,形成了独具一格的“苏氏书风”。这种创新并非一蹴而就,而是基于他对书法传统深入研究后的突破,展现了其坚韧的艺术意志与敢于冒风险的胆识。

苏轼在书法创作中的风险精神,还体现在他将书法与人生境遇相结合的实践中。被贬黄州后,他并未因政治失意而消沉,反而以书法为寄托,创作出《寒食帖》等传世佳作。这种在逆境中坚持艺术创作的意志,为后世书法家树立了榜样。

四、苏式尚意美学对当代书法教学的启示

北大书法研究所书法文化高级研修班的九天学习经历,让我们深刻感受到苏轼尚意美学的现实意义。研修班的学习强度虽高,但通过优秀导师的悉心指导与学员间的切磋交流,我们不仅在技艺上得到提升,更在美学与人文精神的领悟上受益匪浅。苏轼的尚意美学启示我们,书法不仅是技艺的展现,更是人格、情感与文化的综合表达。优秀的书法作品,应当如苏轼一般,承载创作者的胸怀与格局,体现真挚的情感与坚韧的意志。

在研修班中,导师与学员的谦谦君子之风,让我们感受到书法艺术中的人文温度。这种氛围与苏轼书法中的豁达与真诚相呼应,使我们更加坚定了在书法创作中追求个性与文化内涵的信念。苏轼的书法精神,为我们指明了未来的创作方向:既要继承传统,又要勇于创新;既要注重技法,又要融入真情实感。

五、结语

苏轼的书法以其尚意美学为核心,展现了深厚的文化内涵、豁达的人格精神、宽广的胸怀格局、真挚的情感性格以及坚韧的意志与风险精神。这种美学理念不仅为宋代书法开辟了新境,也为当代书法创作与教学提供了宝贵的启示。北大书法研究所研修班的学习经历,让我们深刻体会到书法作为文化载体的独特魅力。未来,我们将以苏轼为榜样,在书法之路上不断探索,将人文精神与艺术美学融为一体,为书法艺术的传承与创新贡献力量。(作者系北京大学书法文化高级研修班第三期学员)

参考文献

[1] 何晓佑、谢云峰.人性化设计[M].南京:江苏美术出版社 2001.

[2] 陈振濂《书法美学教程》,第 3页,中国美术学院出版社 ,1997年 1 月 ,第二版 。

[3] 王岳川.中国书法文化大 观[M].北 京 :北京大学 出版社 , l995.959.

[4] 王岳川,书法身份 [M].北京 :北 京大学 出版杜 ,2008.300 — 301,330。331.

[5] 王岳川 ,陈风珍 .中国身份 立场与书法文化 的世界化 [J]. 乌鲁木齐职业大学学报 ,2008,(1).