当前位置: 首页» 碑帖文房

于钟华:二王书法核心秘笈

发布人:发布时间:2024-08-08

于钟华:二王书法核心秘笈

笔简形具得自然

王羲之对于中国书法的一大贡献在于他对于笔法的突破。突破指的是较之于他的前辈大师如钟繇等人而言。众所周知,王羲之之前的书家始终拘囿于圆笔中锋用笔,所书线条厚重高古,但毕竟只是一种状态,对于毛笔笔锋的开发相对乏力:毛笔尖、圆、齐、健四德之中,圆与健为毛笔性能,所有书写者都要使用,只有发挥出毛笔的性能才为书法家;尖与齐则是毛笔形态,束毫则尖如锥,铺毫则齐似刷。王羲之之前的书家所持守者为束毫中锋,而于铺毫则未有涉及。王羲之正是将毛笔的这一面发挥的淋漓尽致,使书法为之一变。

铺毫书写的线条其妙处并非如一般人所言的只是一个方笔而已,而是在书写笔画时的随意所如,信手一挥,线形已具。宋人黄休复在《益州名画录》中设有“逸格”,主要表现为“笔简形具,得之自然”,而在书法上,王羲之一脉的新法行书正是“逸格”。唐人行书正是王羲之行书的忠实继承者,所以,学习唐人行书首先要学习这种“逸格”的用笔。这类用笔的技术主要体现在以下几个方面:

一、调整笔锋状态为铺毫,可以是在掭笔时即将笔锋打开,也可以在落笔时使用发笔动作。

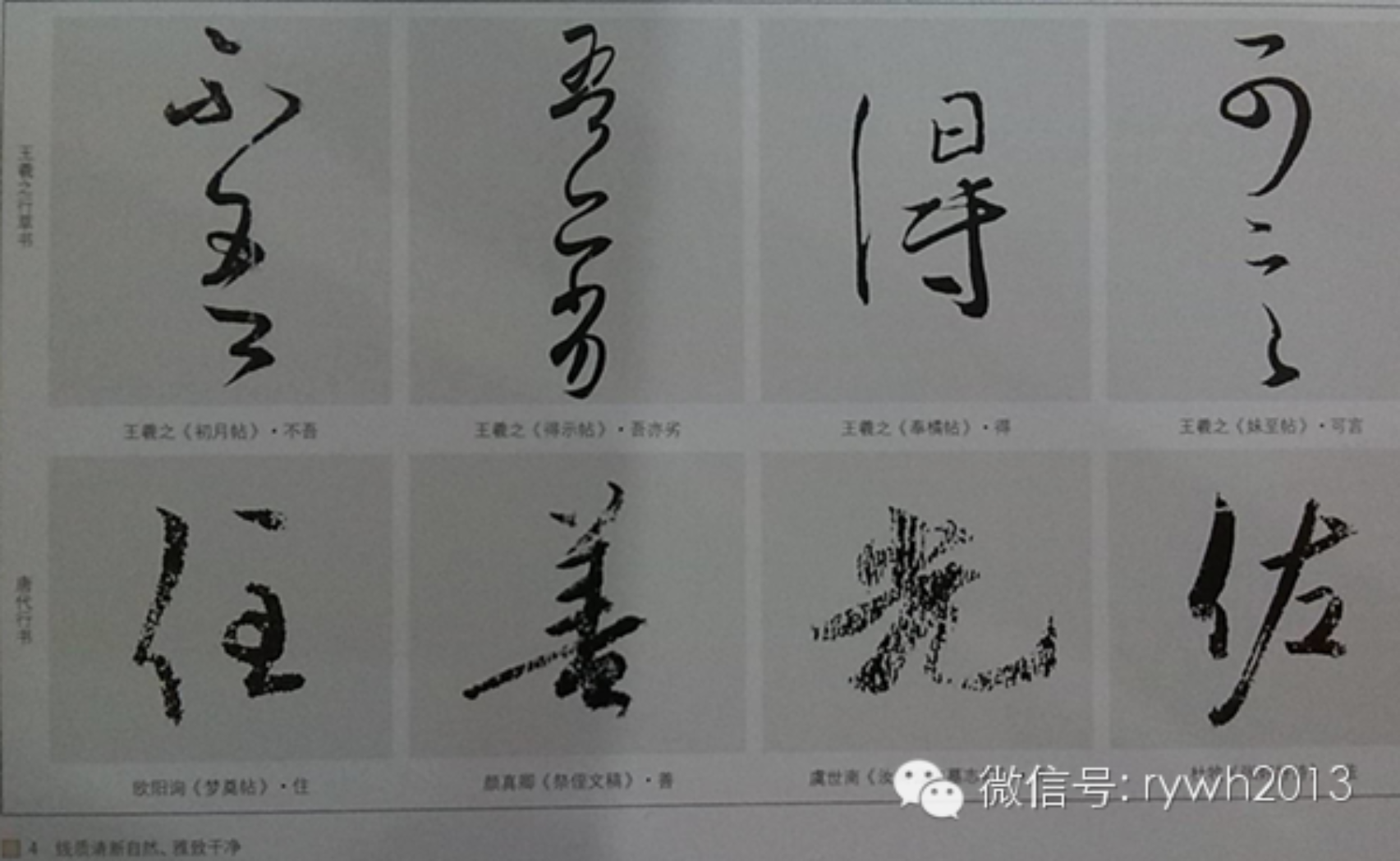

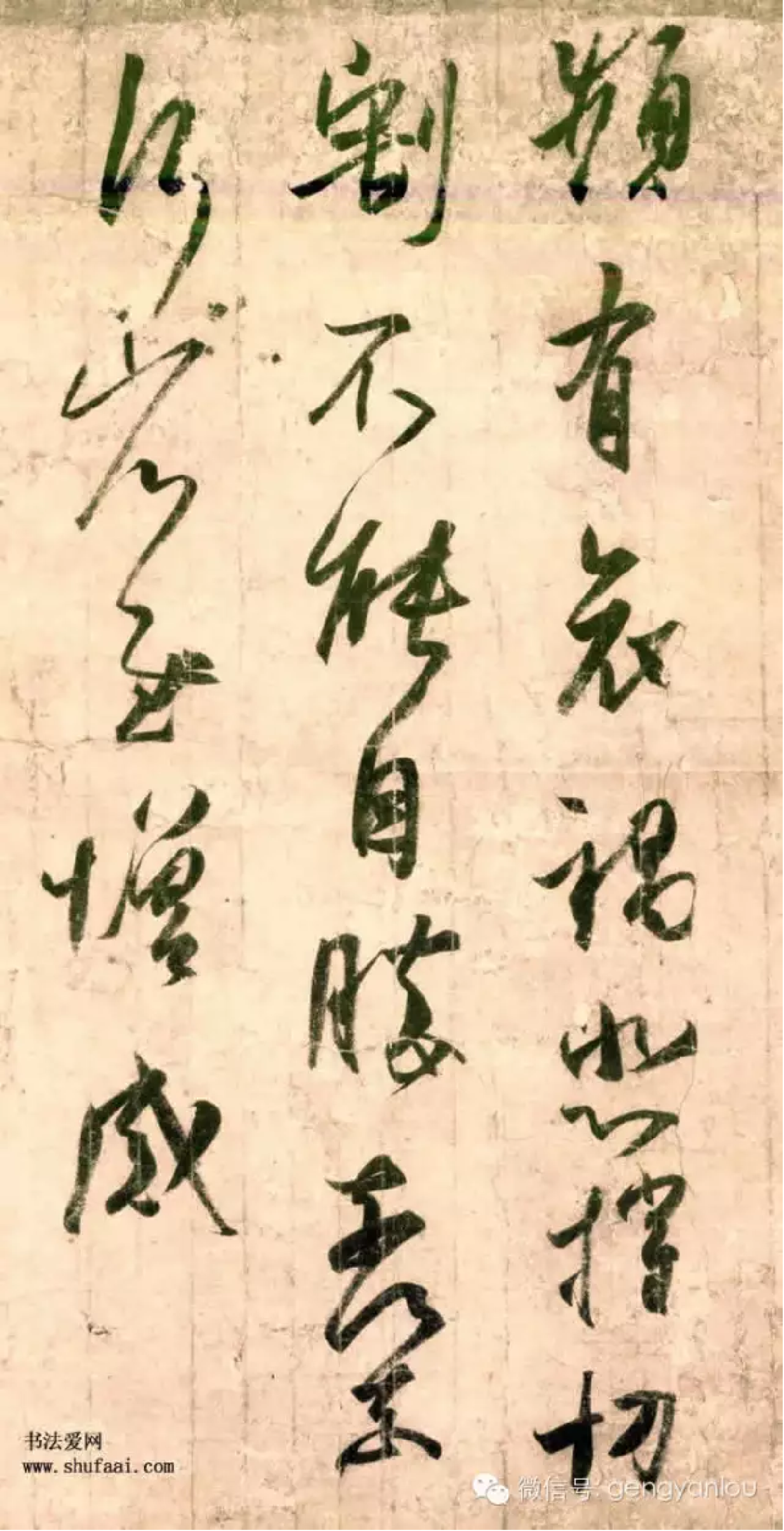

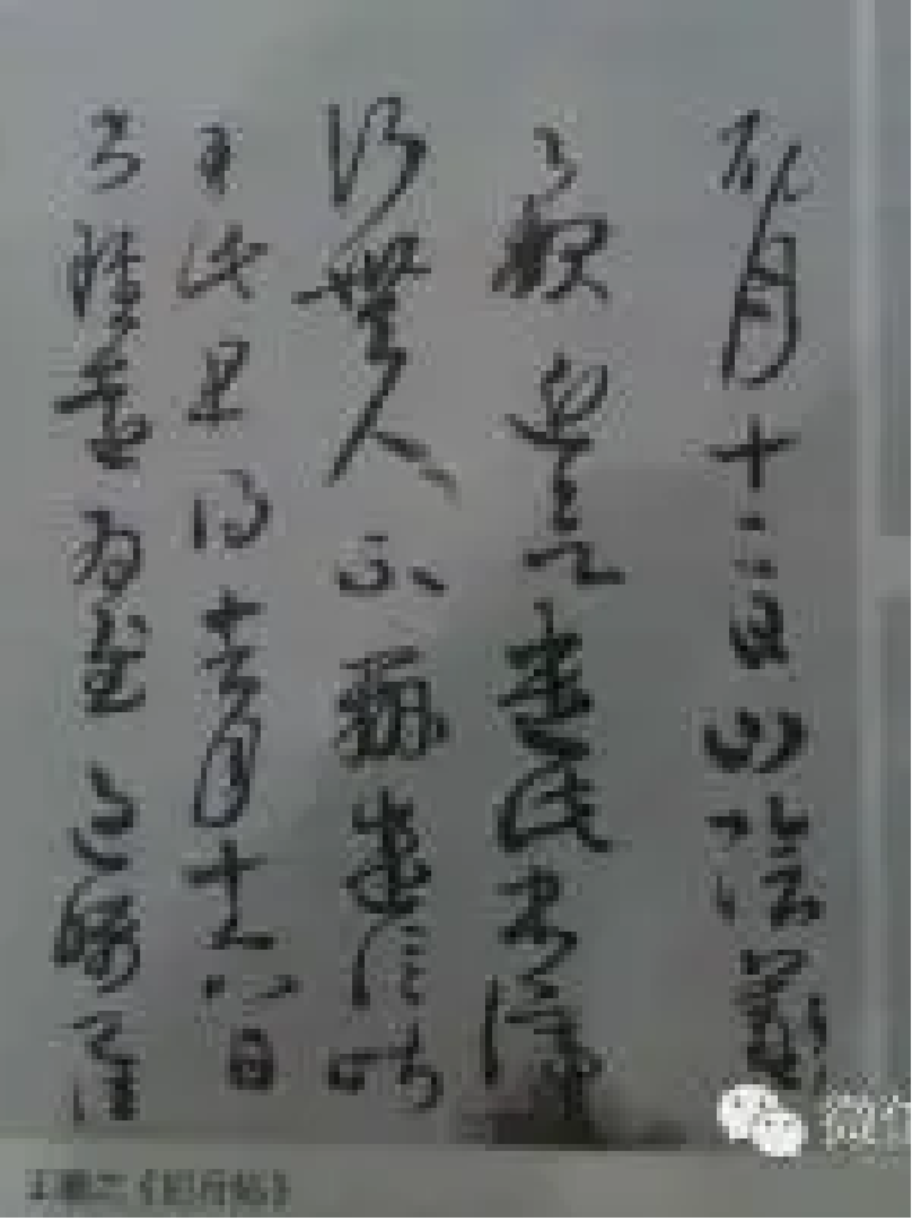

二、起、收笔的平动下的信手挥洒,而不是起笔处落笔重按和收笔时顿笔之类的宋元之法。(图1)

三、线形在横、竖则为平行四边形或三角形,其他笔画则是这两类形状的变异。(图2、图3)

四、在线质上表现为清新自然,雅致干净,自起笔向收笔处的流动感是主要追求目标。(图4):

笔简形具笔法书写出来的线条很容易产生飞动的效果,但其难度恰恰在于:一方面会让人误解其笔法过于简单而加以拒斥;另一方面是因此总想做出很复杂的用笔动作,于是在起、收笔上大做文章,唯恐不够到位,结果是笔画两端被堵死,线条动弹不得,米芾所嘲笑的那种“奈重儿握蒸饼势”即是如此。同样,在行笔的过程中的平动亦是技术要害,通常书写者很容易为上下运动的提案笔法所误导,两端按笔,中间轻提,于是形成两端重,中间轻,一划而过的现象。南朝梁时的庾元威对此类用笔之病有很形象的批评,他说:“秾头纤尾,断腰顿足,一八相似,十小不分。”起、收笔有无重顿和中间行笔是否轻提一划而过,成为古法、今法的重要分水岭:起、收顿笔和行笔轻提为宋元以后的今法,反之则是王羲之传承下来的古法,所以,学习唐人行书于此不可不慎。当然,所谓古、今之法的区别更多地表现为一种用笔方式。

书写过程中人为的动作愈少愈能接近自然。“得之自然”的自然既是指书写工具——毛笔的自然之形“齐”,也是指书写者在书写过程中无需有多余的动作即能达到书写的效果,自然而然,信手挥去,自然遒韵天成,妙手得之,是为“笔简形具”。

长绳百尺拽碑倒

圆笔指的是在书写时笔毫为束毫状态,如一锥状,蔡邕所言“圆笔属纸,令笔心常在点画中行”就是指这类线条的书写方式。“长绳百尺拽碑倒”,这是唐代李商隐《韩碑》中的诗句,之所以取这一句来写照圆笔笔法,其落脚点就在于其中的“长绳”和“拽碑倒”。“长绳”指向的是圆笔书写出来的线条,这种线条具有“圆”的感觉,有形又有质;而“拽碑倒”则指向了这类线条所应体现出来的力量感,或者说,它正是圆笔所要求的最终效果和目标。

从以上的分析大体可以看出圆笔束毫的书写要求:

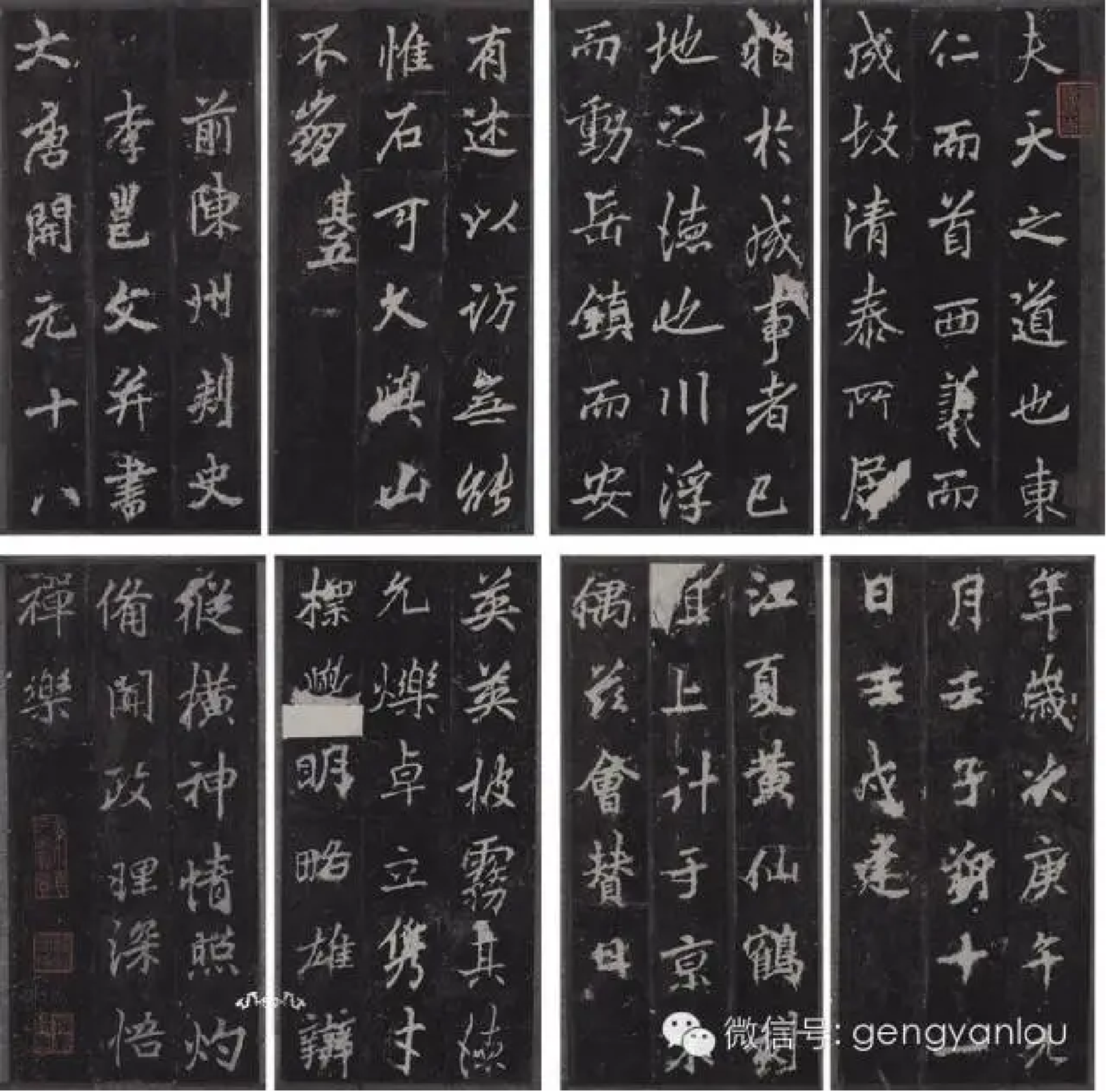

其一是笔锋束毫如锥之状(图2-1);

其二则是在运行过程中须是平动方式,而不能做上下提按的动作,否则便不是那根“绳子”了(图2-2);

其三则是弱化起、收笔的动作,强化中间行笔的流动和坚劲(图2-3);

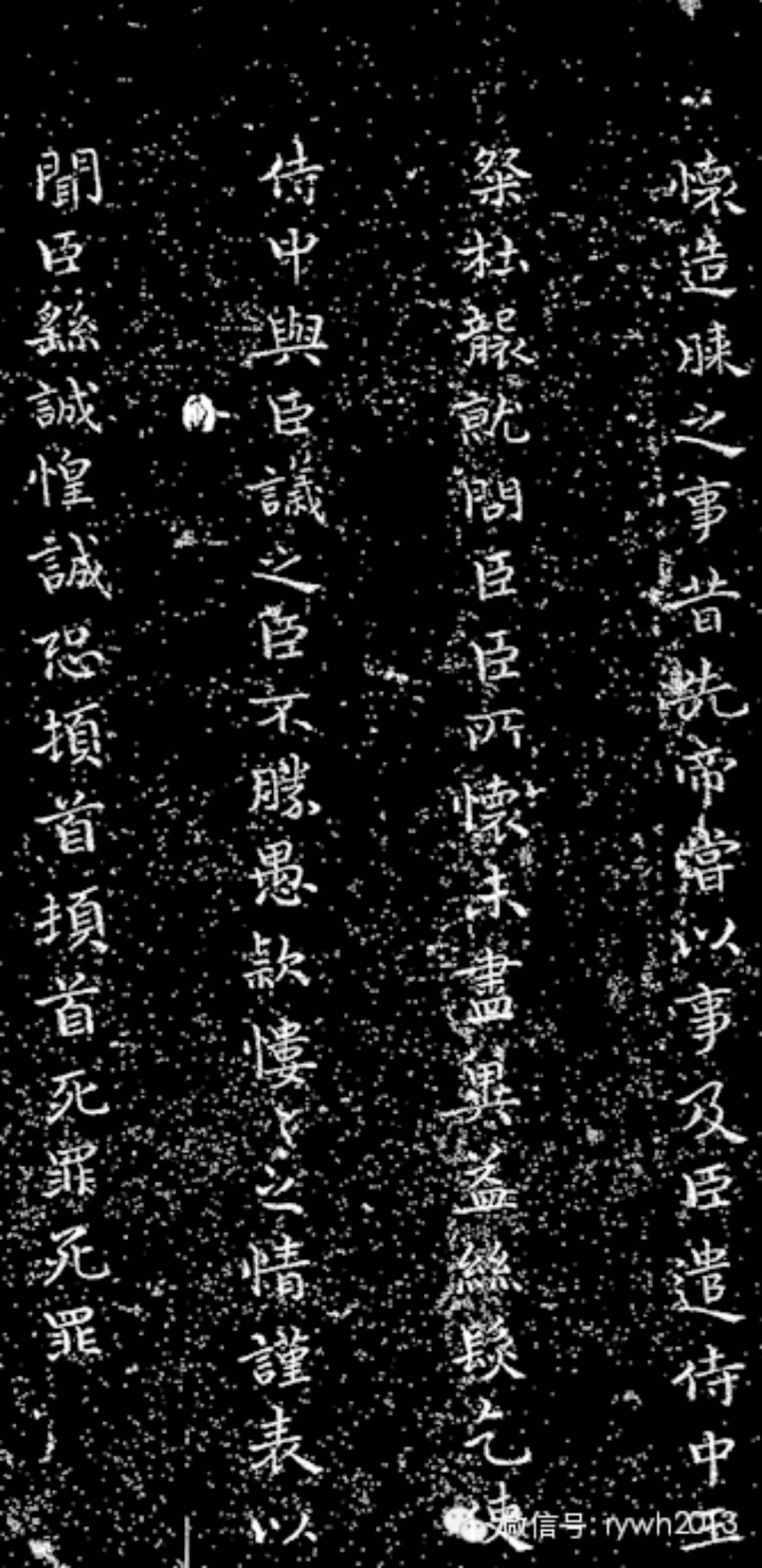

其四,笔尖化为笔锋,意在力量上用心,昔人评颜真卿行书《祭侄文稿》为“笔笔金刚杵”,即是此意(图2-4)

这类笔法的传统很深,上溯可至大篆、小篆(图2-5)之类。

所以也有论者将之称为篆书笔法。而钟繇则将这类用笔在楷书中发挥至极点(图2-6)

直至王羲之的《姨母帖》(图2-7),

此种笔法依然是主要用笔方式。所以,王羲之既是圆笔古法的继承者,亦是方笔铺毫的开创者。后世习王书亦是有着这样两个传统,同源异流贯穿书法发展的历程。从这个角度看,颜真卿也是王羲之笔法的正统传人。但必须要注意的是,在王羲之书法体系中,楷书和行书是一体的,静为楷书,行即是行书,而颜真卿的楷书和行书虽然也都是圆笔行笔,但实际上其行书则是张长史一脉正宗嫡传之法,所以楷、行之间是断难转化的。后人不明白这一点,以为只要习得颜体楷书,就能写好《祭侄文稿》或者《争座位帖》,结果只能是缘木求鱼。 元人赵孟頫就曾批评过这种在其时流行的“京体”,他说:“近世,又随俗皆好学颜书,颜书是书家大变,童子习之,直至白首往往不能化,遂成一种臃肿多肉之疾,无药可差,是皆慕名而不求实。”的确,以提案笔法为主的颜体楷书很难去写行书,因为笔画两端被重按堵死,难以与前后笔画相贯通,由此行书之“行”便失去意义。

后世学习颜真卿书法者甚众,但大概是过于迷信“笔笔金刚杵”的缘故,笔画每呈迟滞秽浊态,令人作呕,只有极个别大家如苏东坡、何绍基等能够绝地拔起,冲天一跃,继承颜氏行书的真谛。其中,苏东坡是在圆笔线条的内在力量和气势上着力,浓墨重笔,加之学问文章冠天下,故所作郁郁芊芊,极繁茂之象,非常人能及(图2-8)。

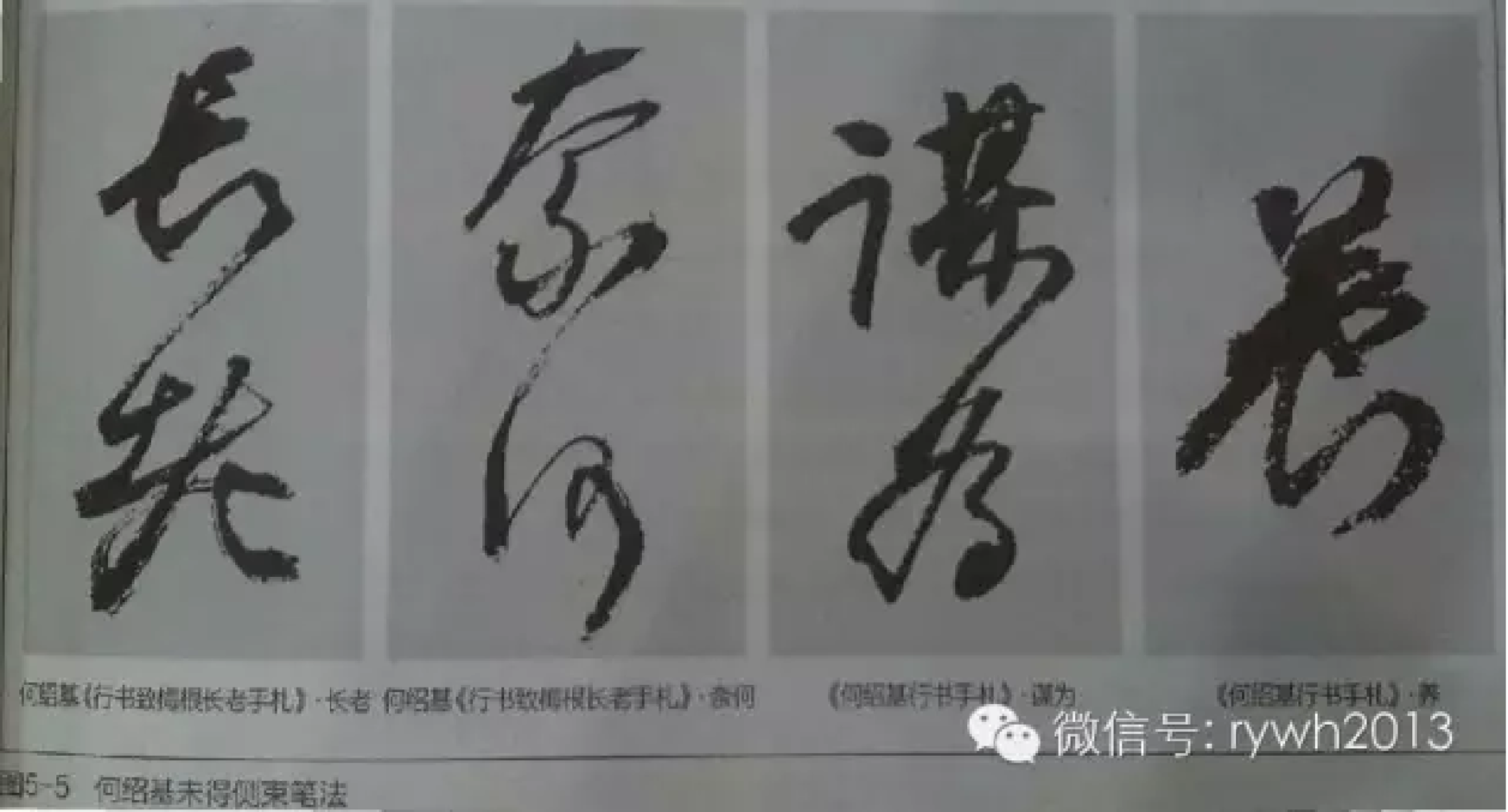

何绍基则是在线条的运行和线与线之间的贯穿上下功夫,故其书大气流转,一脉真力充斥笔端,三百年来习颜者当为第一人。

谁持彩练当空舞

毛主席在为《红旗》杂志题写刊名时曾经反复书写过多次,才最终定稿,工作人员问他,毛主席说想写出那种迎风飘举的感觉。的确,仔细看看,“红旗”二字颇似飘带在迎风飞舞,极具美感。

所以于钟华老师将这种用笔状态命名为“谁持彩练当空舞”。当然,这也是毛主席的诗句。

“谁持彩练当空舞”,我们可以想象一下奥运场馆中那位手持飘带随着韵律翩翩起舞的少女,而这个运动——带操总能让人遐想:如果这位少女是位书法家,或许她手中飘带的运动轨迹物化下来就是一幅精彩的书法作品。遐想总归是遐想,但可以从晋唐行书中看到那种彩带飘飘的美感。有心者或许已经明白于钟华老师要讲的是什么笔法,是的,就是那种铺毫方笔的连续运动。

细言之,“彩练”或者彩带,自然是铺毫方笔所书;“当空舞”,自然不是一个笔画,而应该是笔画之间的连绵生发,或转或折,或连续转笔,或连续折笔,或转折并用;至于“谁持”,自然是书写者了。于是,贯穿起来就是:我手持毛笔就像拿着一根飘带一样随着汉字的轨迹翩翩起舞。

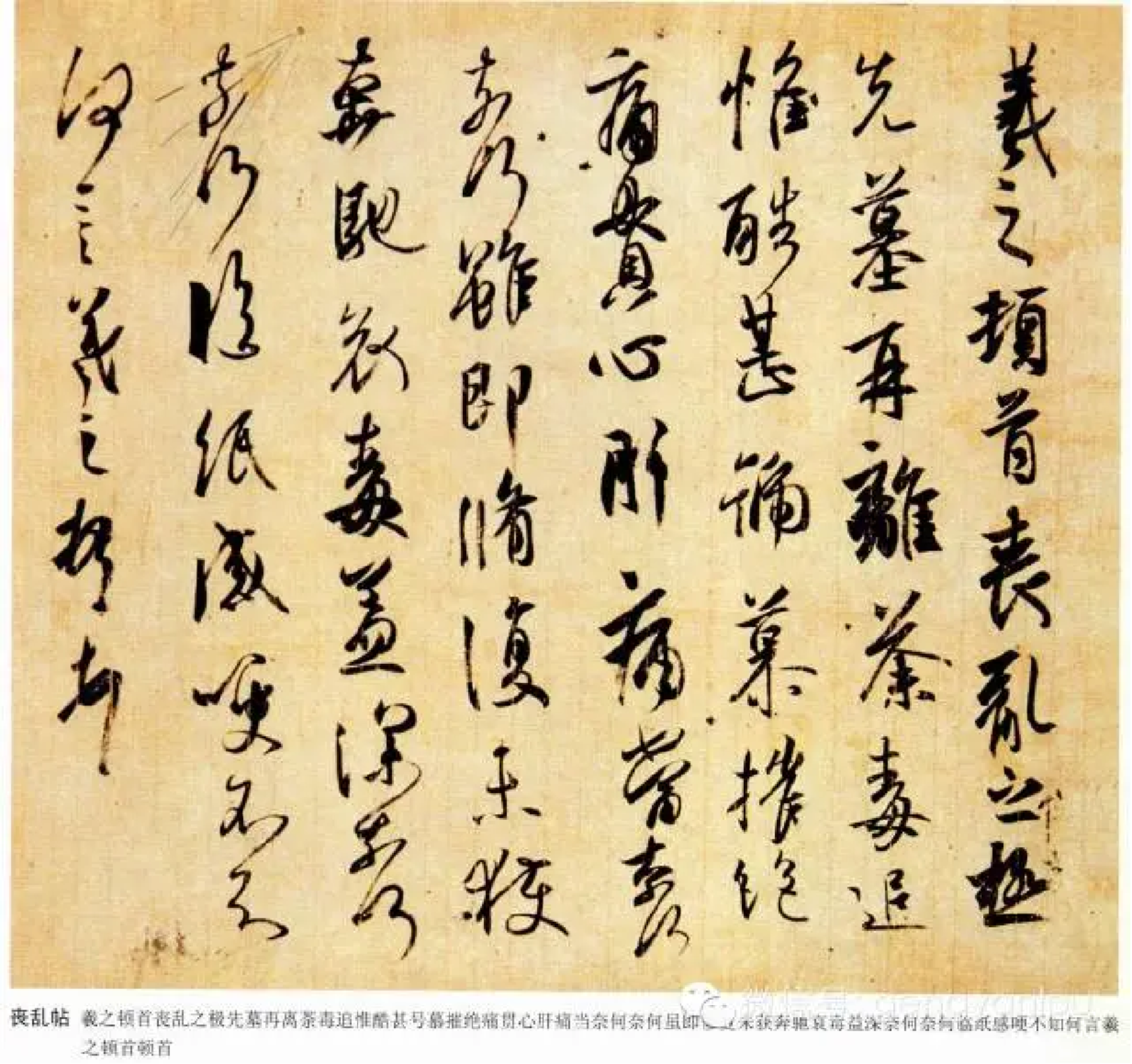

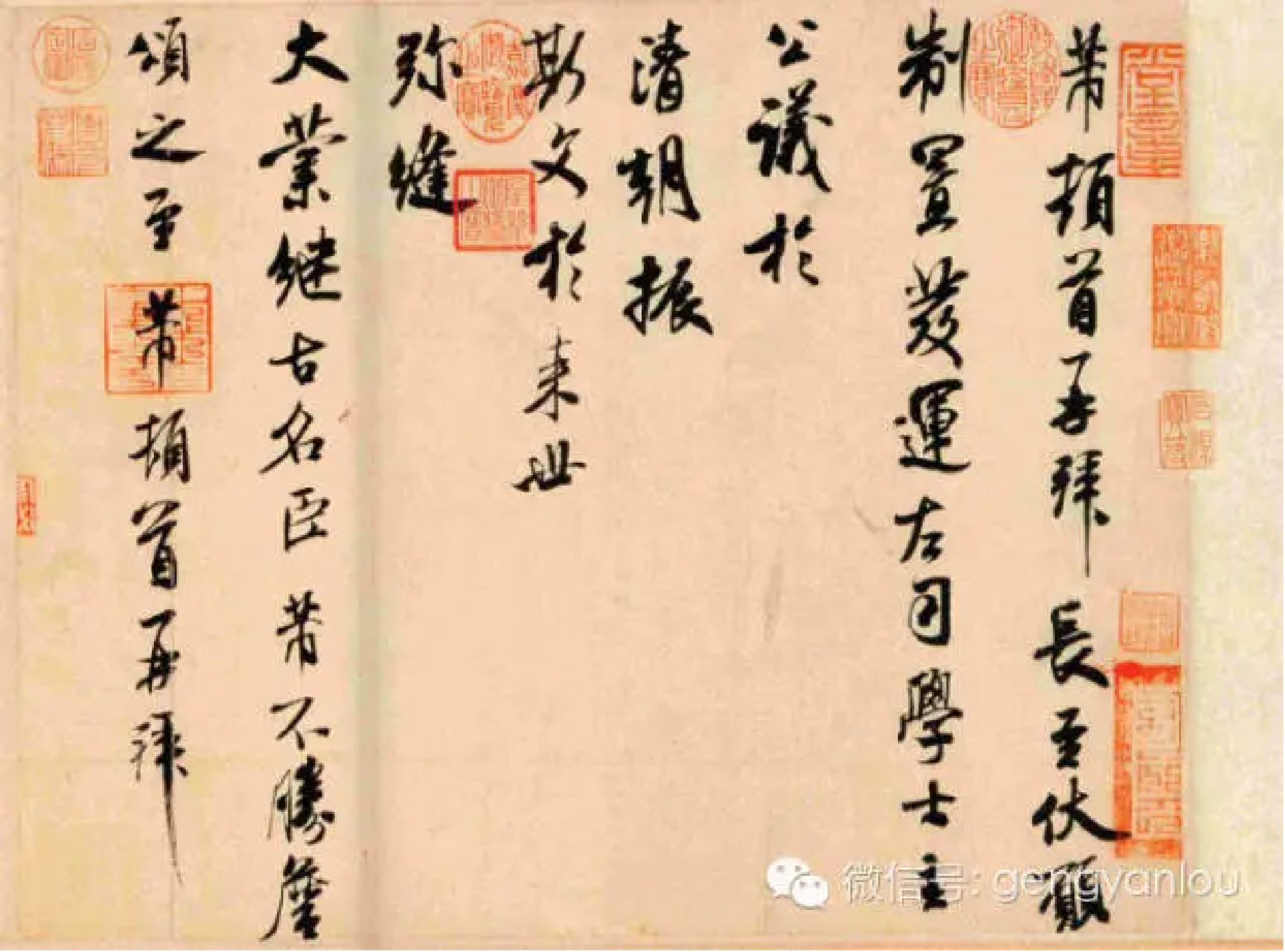

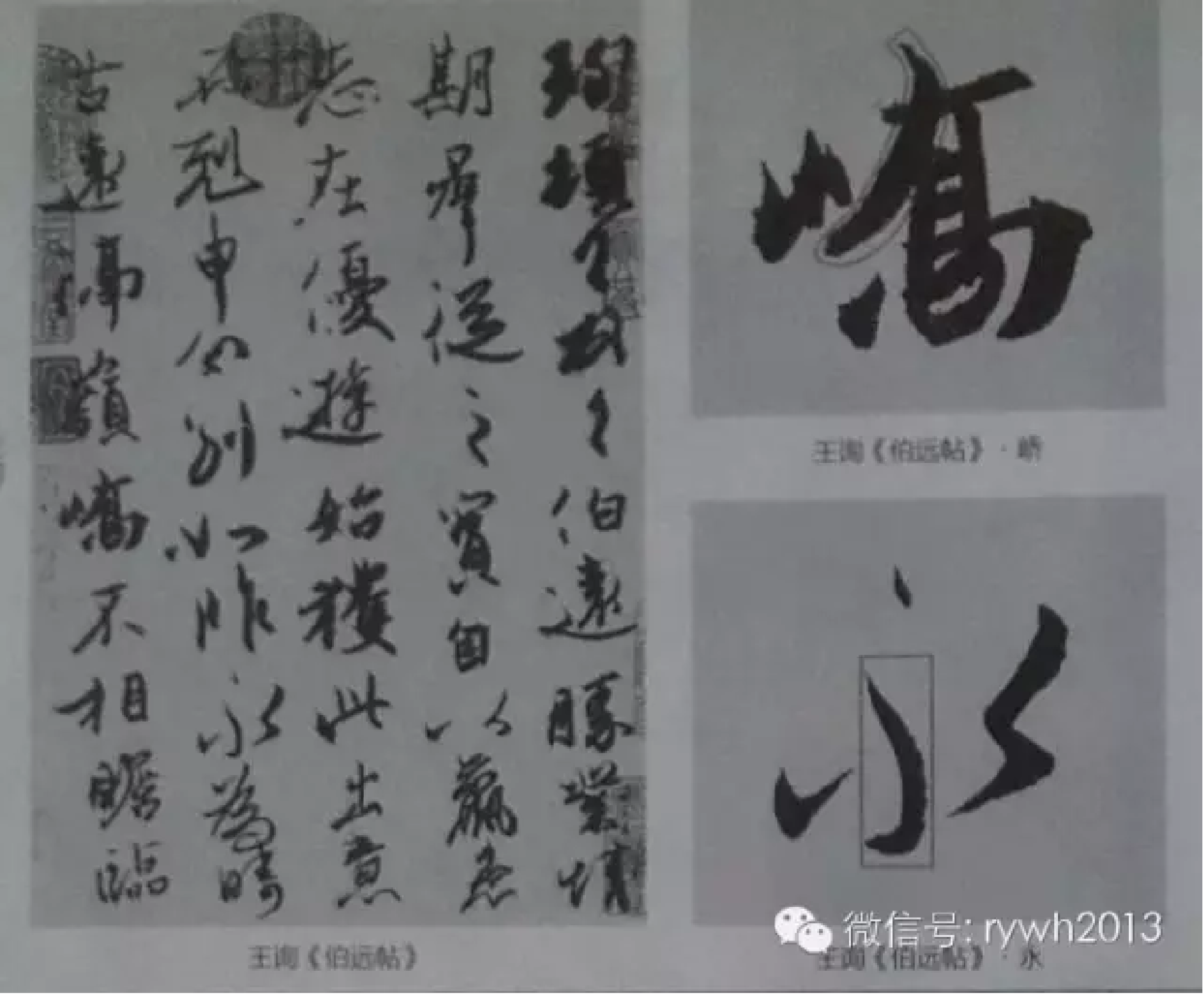

这样的美为王羲之书写系统所特有,比如王羲之的《丧乱帖》、《频有哀祸帖》等。

在唐代则为欧阳询、李世民、李治,包括五代的杨凝式。唐人中有李邕,其书法今日所存所谓碑刻,故显得过于凝重,倘观者有很好的想象力,将之还原,其笔法亦是这一脉的正宗所传。

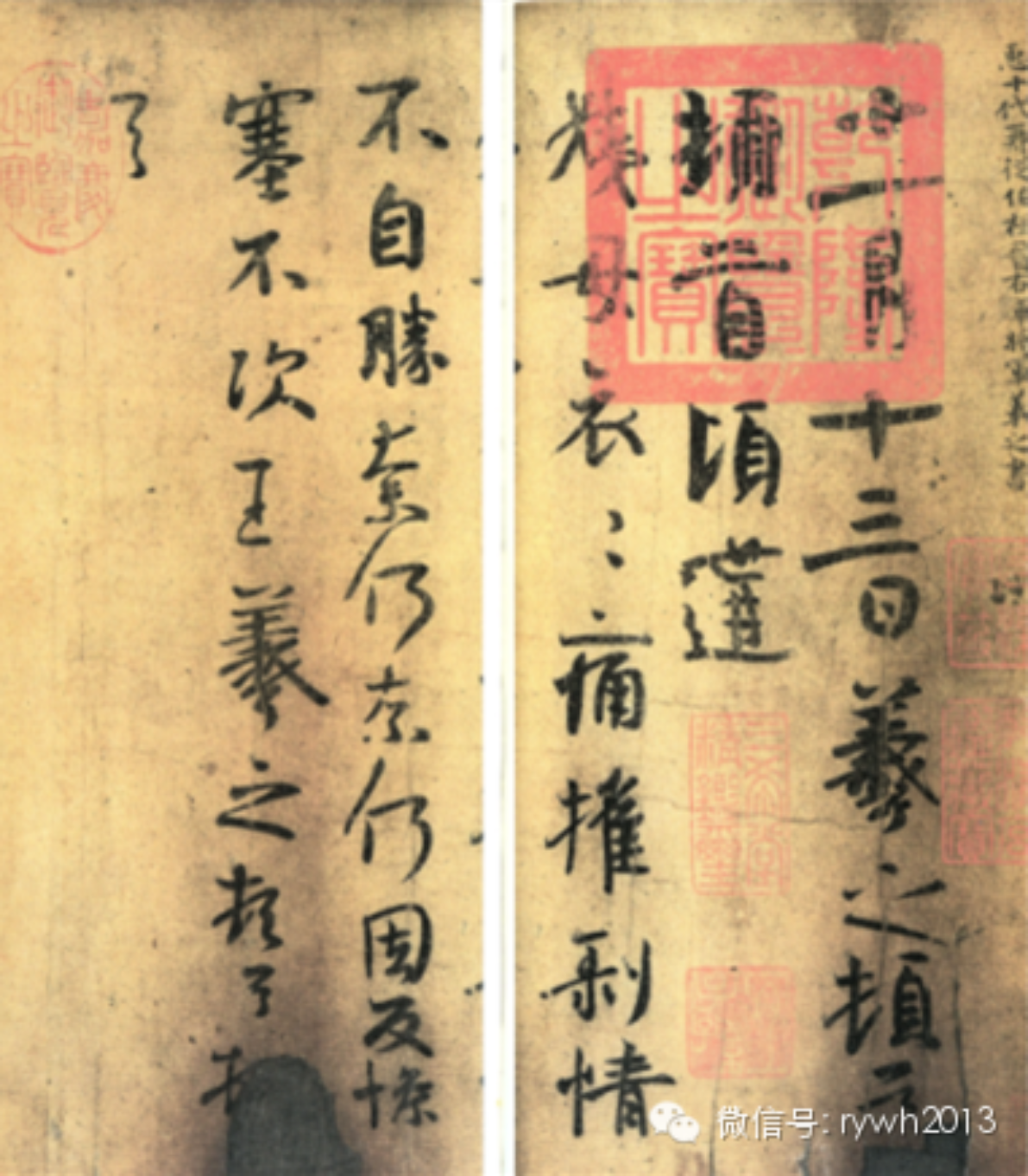

但这种用笔在唐人以后几乎失传,只有极少数的书家如宋人米芾,其手札流媚华彩,笔笔之间的连贯过渡顺势而为,自然而然,不凝滞壅塞,颇能传右军用笔三昧。

元人赵孟頫虽追寻到一些“右军脚汗气”,但笔笔分开,尚未能一以贯之,终是隔了一层。这其中必须要提到的是明人董其昌,他可谓直入右军堂奥,尽管其“飘带”窄了些,但仍有随风而舞的摇曳摆动,玲珑剔透,雅韵横生的感觉即便是米癫亦要退席,“书中狐仙”之称自是名不虚传。

近现代的白蕉在这方面亦有不俗表现。

相较晋唐行书之大盛,唐后千年总是力气不足,原因有二:一是提按笔法侵占了书写主流,笔画交接之处使用提按,即提起来再按下去,一下子使得笔画之间过渡不过去,尤其是折笔之法最为明显。晋唐行书中的折笔是没有任何动作的,仅是方向的转变而已,所以筋脉畅通,没有任何“臃节”,清新自然、逸趣横生。宋代以来的书写多使用提案技术,所以两个笔画难以运动为一,严重影响了线条的运动。二是宋代以后对“笔力”的误解,认为线条有力就要书写时狠用力气,狠压毛笔,那种“薄如蝉翼”的笔画不见了,从而阻碍了线条的飞动。

“谁持彩练当空舞”是一种动态的美,动态的美生成于笔画的轻灵飘逸和笔画间的运行无碍。

快马轻衫来一抹

周杰伦的歌曲《千里之外》流行时,我每次听到那句“薄如蝉翼的未来”,总会想起孙过庭《书谱》中“或轻如蝉翼”一语,但始终不得其解:轻如蝉翼的书法到底该是个什么样子?后来看到印刷精良的王羲之《初月帖》,一下子就被它的美击倒了。帖中的“怀”字的右边部首是信手的左右两撇,而这正如披在一个拥有曼妙身材女生身上的轻纱。这样的美在白石老人工笔所绘之《蝉》中亦能看到,而西湖边斜立夕阳的青山亦是轻盈透明,苏东坡看到过类似状态,直呼“溪上青山三百叠”。然而如此水墨通透的效果如何才能写出来呢?苏东坡的答案是“快马轻衫来一抹”,动作很快,信手一抹,但这一抹实在传神!

的确,这样的一种美只有极具魏晋风度的王羲之能够体会到,然后能够找寻到“一抹”来加以传递,这几乎可以说是王羲之的不传之秘。书法至王羲之而集其大成,所谓“书圣”,就是可为万世师表者,其所开创的风格和笔法为后世习书者所效法。所以王羲之的笔法经由王献之、王珣、王僧虔、智永、虞世南等一脉传下来,贯穿唐朝三百年,而后由于唐末战乱,才导致笔法失传。宋代以来的习书者多是以刻帖“黑老虎”作为临习的对象,王羲之的“一抹”笔法最终失传。

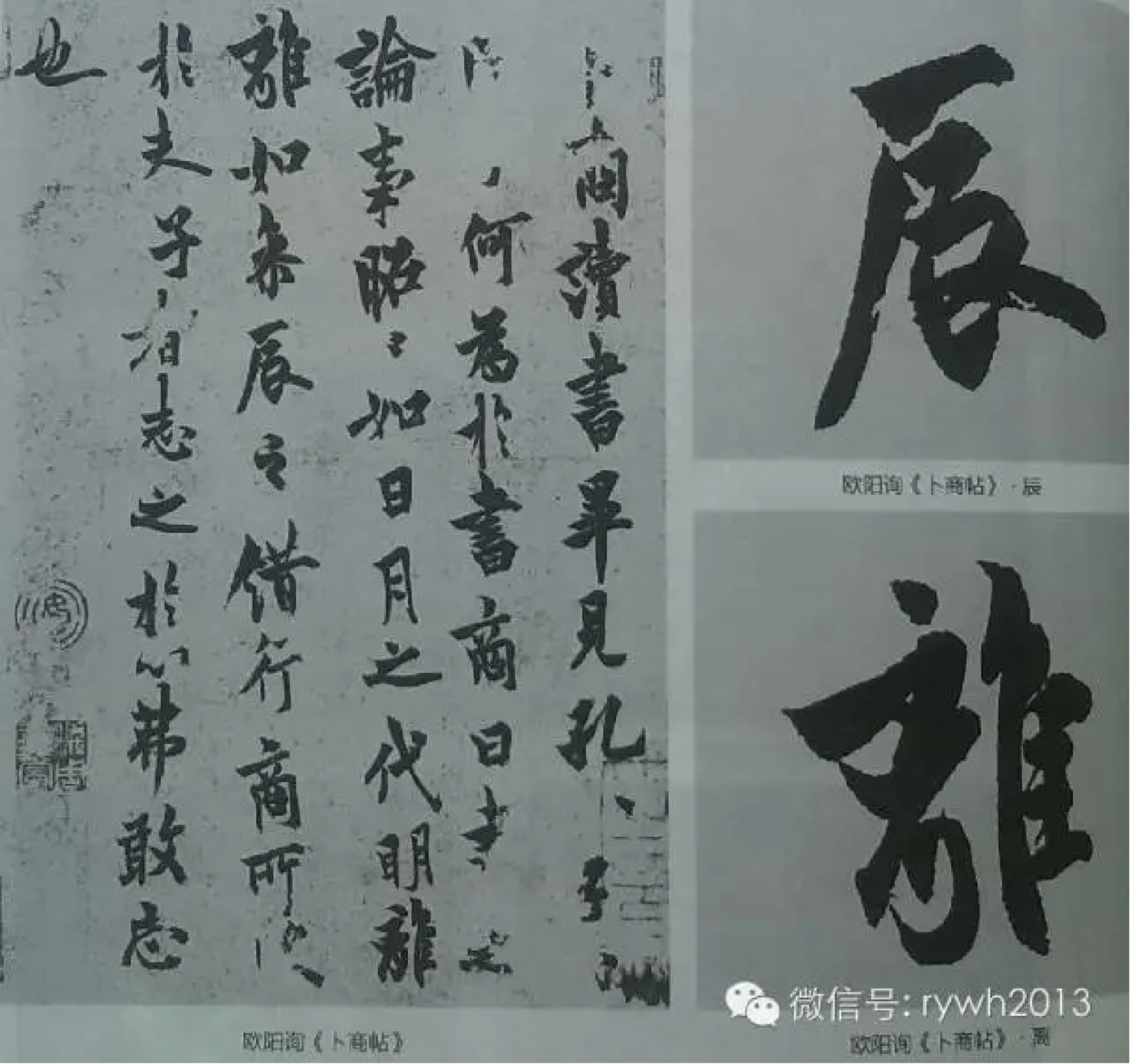

欲寻王羲之此失传的笔法,只有从唐人那里讨消息,途径有二:一是唐人硬黄响搨的一批王羲之手札,如前面所举《初月帖》等;二是现存唐人的墨迹,比如敦煌发掘的唐人所临王羲之《瞻近帖》等,以及欧阳询的《梦奠帖》、《卜商帖》等。从李世民的《温泉铭》甚至李治的《李勣碑》中细心谛视,都会发现刻碑者在极力表现这种笔法。唐人对于“一抹”笔法的忠实继承和深刻理解都体现在怀仁《集王书圣教序》中,不管是摹书手还是刻工都有高超的表现,让人叹为观止。当然,这需要观书者能有足够的想象力,而不是执守于所谓的笔力千钧之类的话语。

对于“一抹”所带来的美感有充分的领悟后,需要正确理解和掌握“一抹”的技术。既然是一抹,那肯定是要轻灵的,笔须提得起来才行,然后笔要取侧势,比如笔尖向右,笔肚在左,轻松一挥,整一个花鸟画的树叶或花瓣就出来了,清新纯净,犹带着清晨朝露的气息,秀润而有风致。当然手势和笔锋的朝向是多样的,等到熟练后,随手所如,皆是天机神行,风花玉露,美不胜收。

侧势千年余一笔

学书者往往谈“侧”色变,因为书法界一直以来有着浓厚的中锋情结,似乎不中锋就不是书法。当然,这种中锋情结是有道理的,但对这种情结的偏爱却使得侧锋“很受伤”。

事实上,侧锋是中锋的一种。所谓中锋即是说在书写过程中,只要笔锋在纸面即可。中锋包括正锋和侧锋两种状态,正锋即是笔锋基本在线条的中间运行,侧锋书写时的笔锋则在线条的一边。打个形象的比喻,正锋线条即是一个人的正面照,侧锋就是侧面照,总不能说一个人侧个脸就不行了吧?所以,中锋的相对面不是侧锋而是偏锋——笔锋偏离了纸面,线条完全是由笔肚子擦出来的。

应该说,在艺术表现中,“侧”远比“正”重要。在西方艺术史上,通常是将由“正”到“侧”作为进步的标志,比如贡布里希所谓的“希腊奇迹”,指的就是在公元前6世纪至公元前5世纪的古希腊雕像中,可以看到雕塑造像逐步从上古正面的僵硬风格中“苏醒”过来。正面往往显得生硬无生气,侧面则会显得活泼生动。同样的道理,书法至王羲之开始一下子将汉字的书写唤醒了,其重要原因就在于成功进入侧势,这可以称得上“晋人奇迹”吧!

在一个伪中锋即正锋概念统治书法的日子里,简单的侧锋书写反而成为难事。侧锋书写首先要打破垂直执笔的僵化教条,沙孟海先生考证晋人书写时就是斜执笔;而后则要能够笔尖贯力,使笔尖成为笔锋,这样当笔锋偏于线条一侧才不会离开纸面,从而使线条遒劲有韵。这样写出来的线条才会左右转侧,翩翩风姿。结合笔毫的两种形态:铺毫和束毫,又会得出铺毫侧锋——侧铺和束毫侧锋——侧束。侧铺线条一如一位身体偏扁者的侧面转身像,而侧束则是一位身体偏圆者的侧面像,所以,侧铺线条无论怎样都是带状,侧束线条无论怎样还是圆转如绳状。侧铺笔法源于王羲之,其后王珣、欧阳询、杨凝式等最为典型,侧束则是颜真卿的一大发明,后为杨凝式和苏东坡所继承。

由于一些错误观念的影响,使得唐人以后的书法几乎被正锋一统天下,侧锋自是难有容身之处。无怪乎白蕉先生感叹“侧势千年余一笔”,唐末以降整整一千年,忽略了侧锋的妙用。侧铺尚有少数卓识者偶一用之,而侧束在东坡以后竟无一人问津,即便是睿智如何绍基,虽终生追随鲁公,却与此失之,令人扼腕三叹!

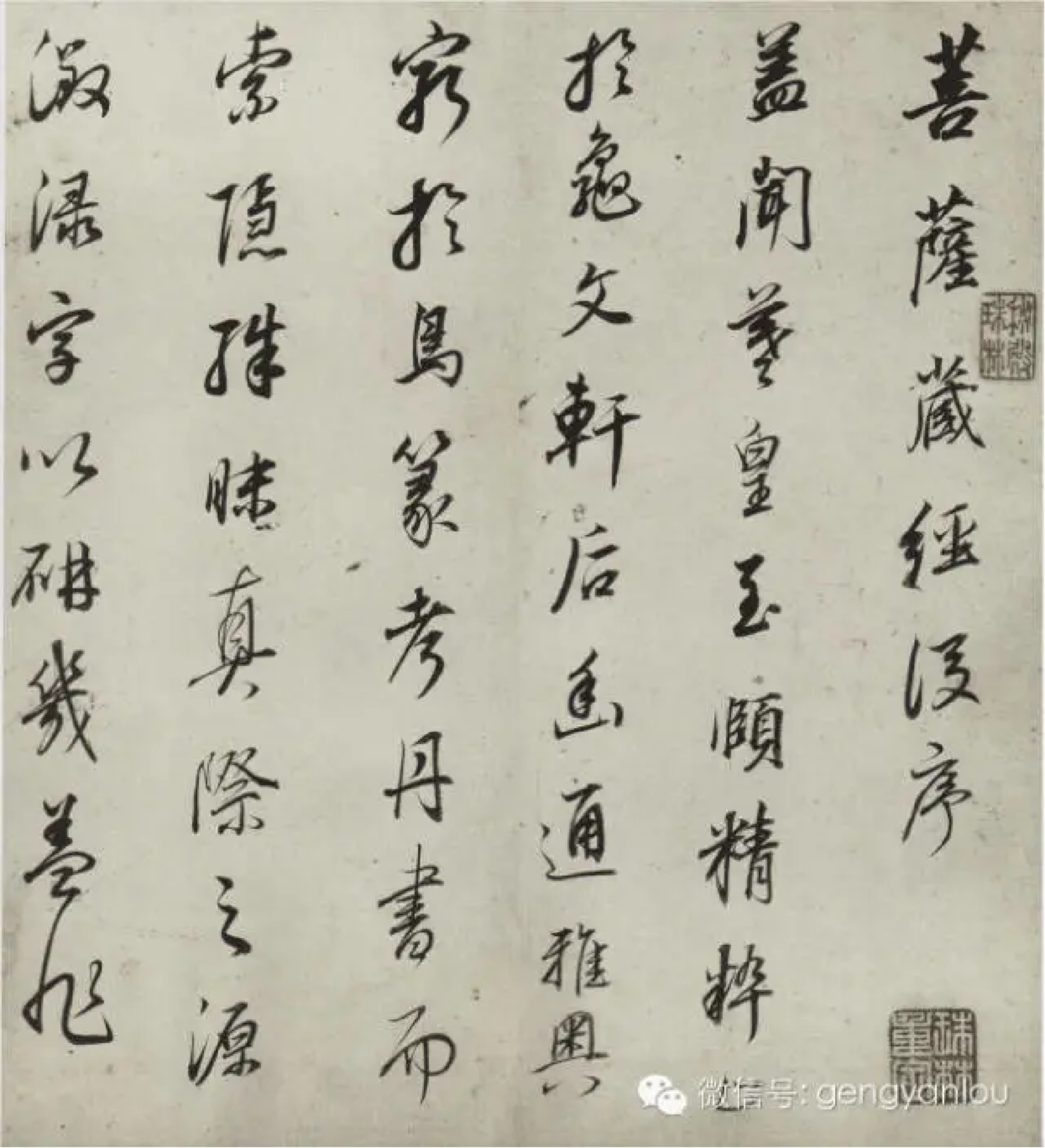

自起自倒自收束

董其昌在《画禅室随笔》中说:“予学书三十年、悟得书法而不能实证者,在自起、自倒、自收、自束处耳。过此关,即右军父子亦无奈何也。”书法有如此重要的笔法,学会了这一招,即便是书圣王羲之竟然也无奈我何,这简直就是“必杀技”!但董其昌又说这一招难以实证,这样看来,想学会这一招有些困难。仔细阅读老董这一段丹髓之语,可知重点在于那个“自”字,自起、自倒、自收、自束,如果知晓了这个“自”是谁,问题肯定会迎刃而解。

我们通常认为“自”当然是作为人的自我,但这正忽略了古代中国“天人合一”的理念,即认为万物与人并作,都是有生命、甚至是有意志的存在者。明乎此,或许你已经意识到董其昌所谓的“自起”、“自倒”的“自”应该是我们手中的那支毛笔。毛笔是工具,之所以能够自己起来、自己倒下、自己收、自己束,一方面是在于作为动力来源的书写者的操纵,一方面则是在于毛笔自身的性能——弹性。后者是问题的关键所在。在书写过程中,书写者的手所要做的动作仅是让毛笔的性能发挥出来而已,这和一般意义上的掌控毛笔“拉”线条是不一样的。“拉”线条主要体现为人的主体性,是人在拉,线条是人拉出来的,毛笔就变成了仅是人操纵的工具,没有任何的发言权。在“自……”的书写方式中,毛笔是主角,人是配角,在起笔时或许还有一丝人为的意思,一旦完全进入书写,书写者的手只是跟着毛笔一路运行。所以,这样的一种书写似乎很难完全在技术动作上加以界定和说明。苏东坡说他的书写是“浩然听笔之所之”,听毛笔的话,要到哪里就跟着到哪里,所言正是这种书写状态。

王羲之就是这种书写方式和状态的发现者和第一个掌握者,王字格调被称为“逸格”,“逸”字之意是跑、是运动,但“逸格”所指向的则是那种自然、无为之态的美,逸笔草草,总之,是人为痕迹很少,淡化人在其中的作用——既淡化在书写时人之大脑的思考和掌控,也淡化多余人为动作的添加,包括人为要掌控毛笔的意识都要淡化。

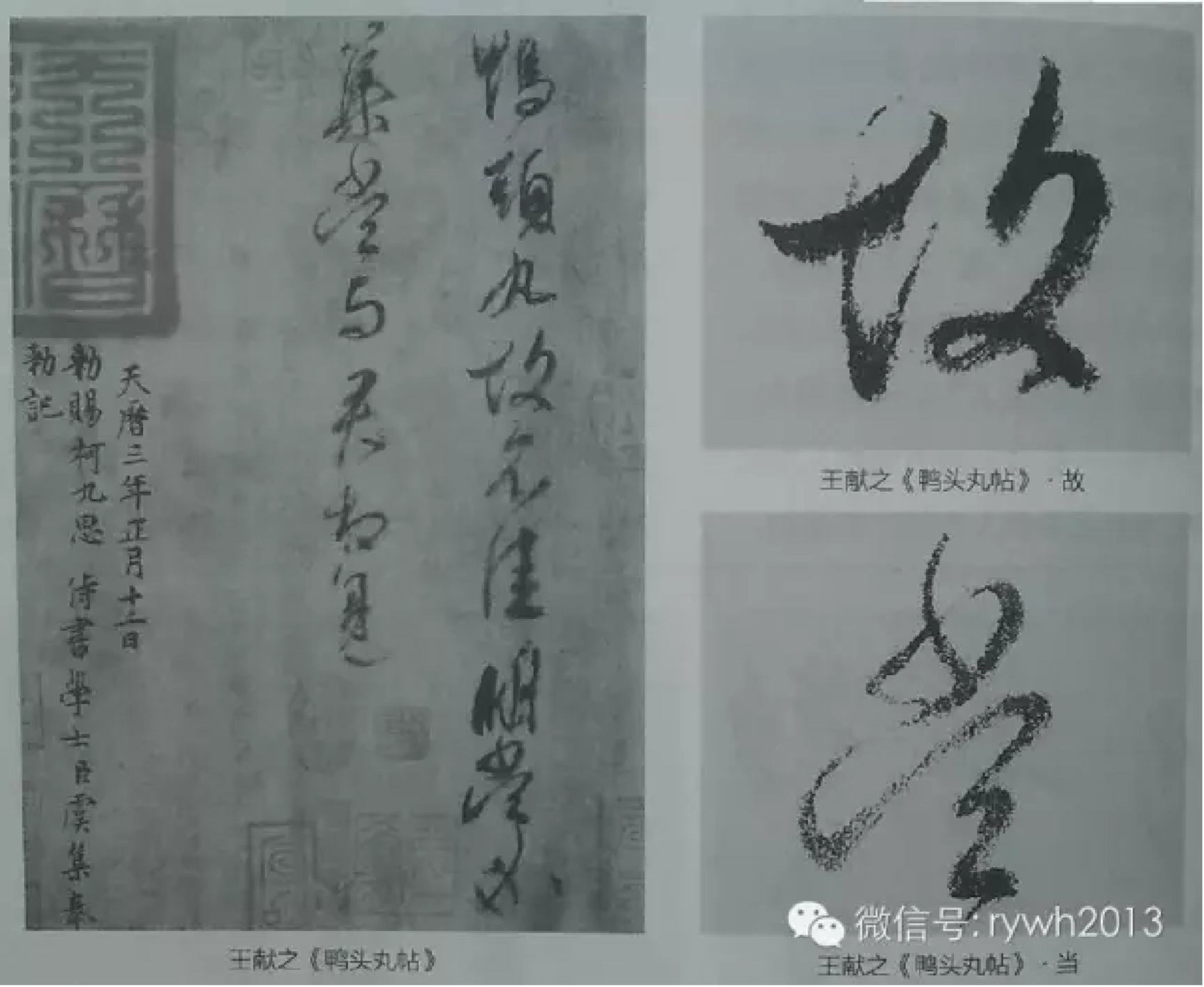

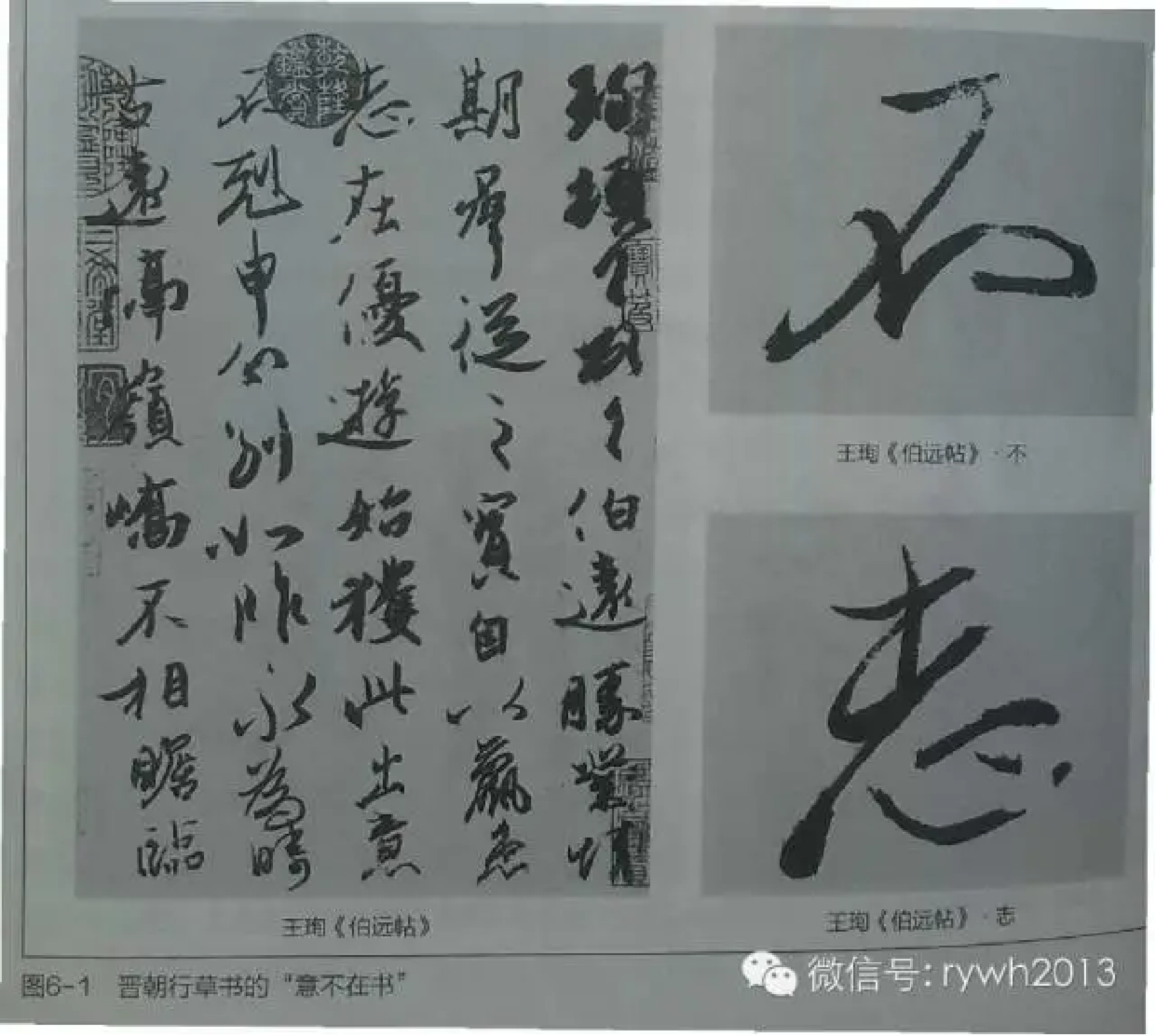

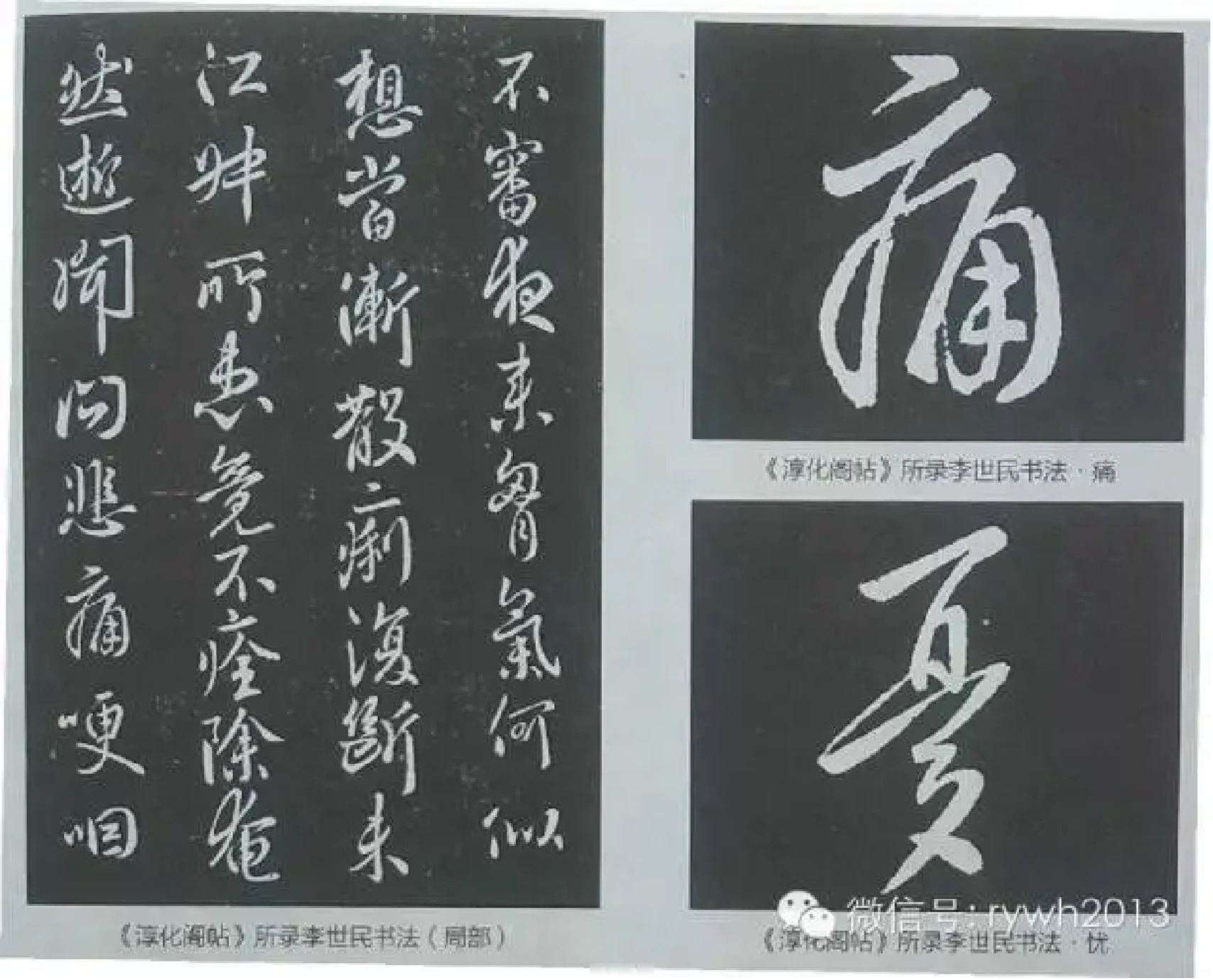

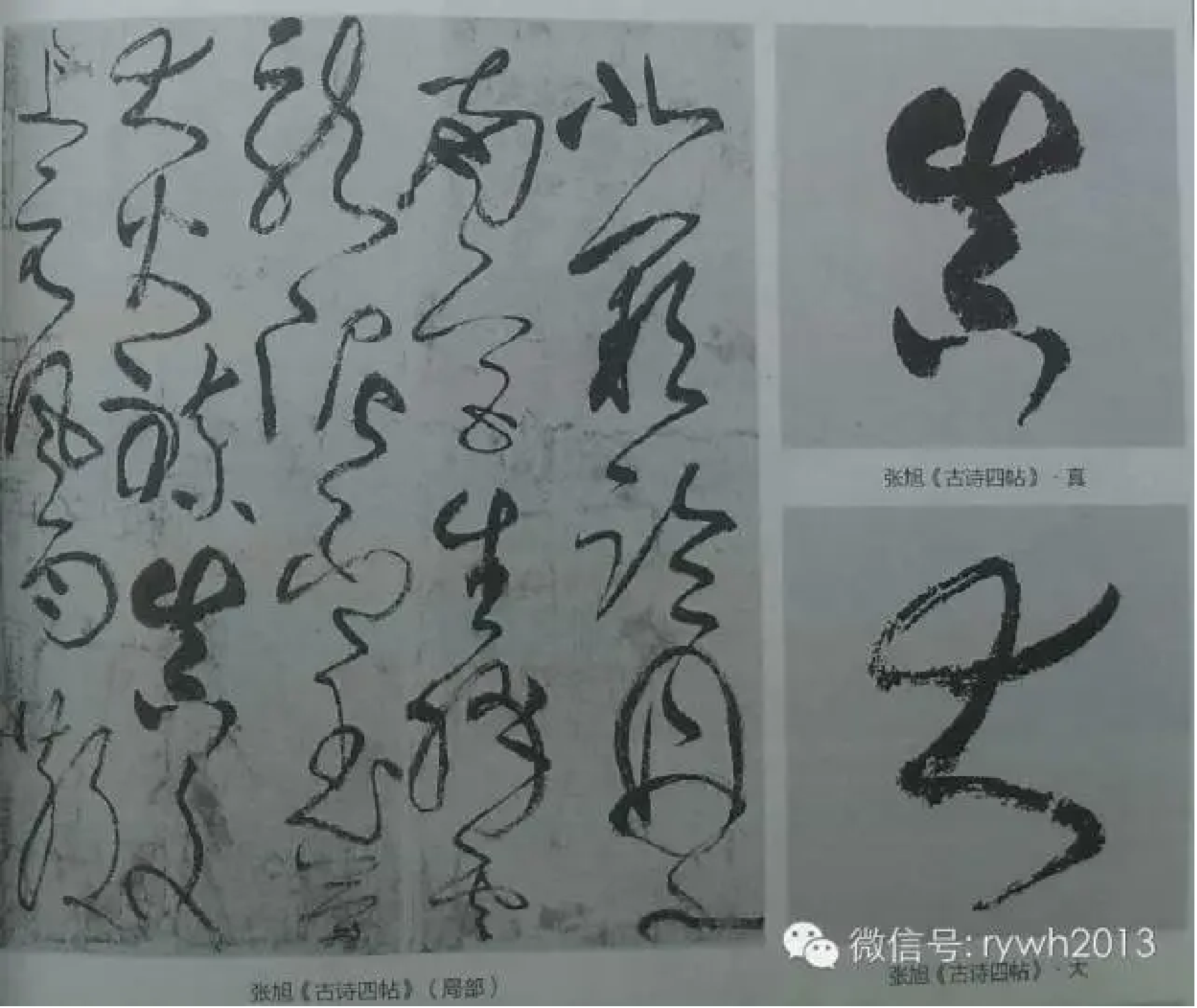

这样的典型当然是王羲之本人的作品,尤其是那些“意不在书”的手札。王献之的《鸭头丸帖》,王珣的《伯远帖》在这方面都有高超的理解。在唐人则是《淳化阁帖》中收录李世民的常被人误以为王羲之书法的一组手札,虞世南的《积时帖》,欧阳询的《卜商帖》等都能感受到这种用笔技术。当然,这个技术最为本质的理解者是张旭,他以草书的形式理解并化为无形,好在他将此法传给了颜真卿,最终还是在行书中展现了一把,《刘中使帖》最为明确。五代的杨凝式的《神仙起居法》亦是这一路用笔的巅峰之作,不可不察。

这样一种需要有高超理解能力的用笔在唐以后能够掌握者也不是很多,苏轼明白其中奥秘,董其昌最能得三昧,需要提起的是清代何绍基,赵之谦虽然看似远离了王羲之,在这一点上真是右军的正宗嫡传,所谓心传正是如此。而米芾和赵孟頫这两位功力精湛者却正是这种书写方式的反面教材,米芾的具有千钧笔力的线条中,人为的因素太多,太想掌控毛笔了,与“自”字诀虽差之毫厘,但却谬之千里。赵孟頫笔笔到位,但笔笔都不是毛笔自己要写的,是人带着毛笔不得不为之,所书愈多,功力愈深,与“自”字诀却渐行渐远。

回到“自……”结构上来,或称“自”字诀,会发现董其昌还告诉我一些书法的具体技法,就是那些“起”、“倒”、“收”、“束”。起的反面是提,倒的反面是按,收的反面是聚,束的反面是绞,“起”、“倒”、“收”、“束”都是毛笔在运行中自然产生的状态,“提”、“按”、“聚”、“绞”都是人为添加的动作,可以说,书法之高明与否全在于这两种用笔方式的区别中。

数画并施形各异

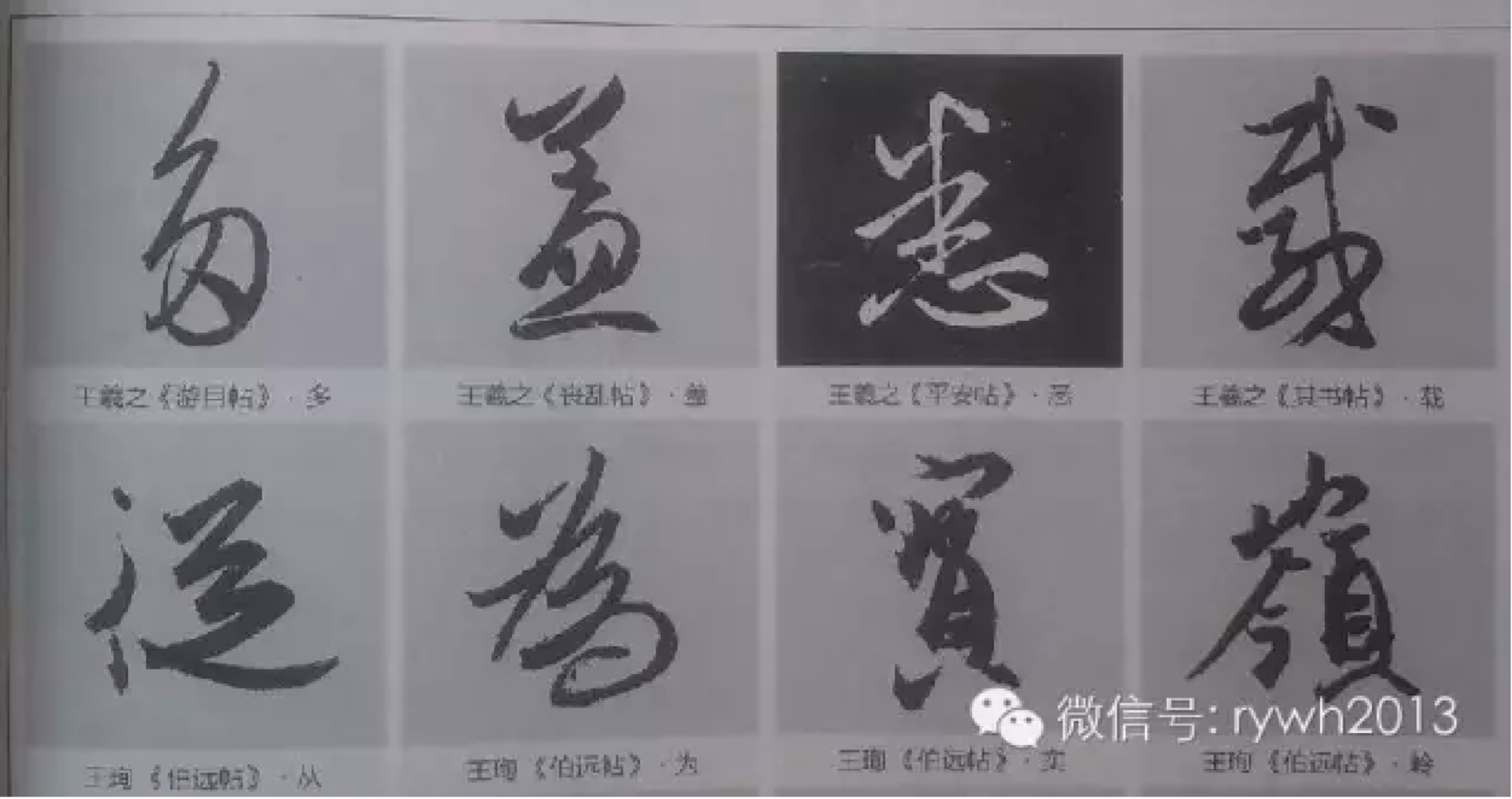

书法包含有两个方面的内容:一是作为生成的书写动作,古典书论中称之为笔法;一是作为现成结果的书法作品,比较强调视觉效果。笔法着眼于具体的生成动作,书法作品供人观看,自然要强调其观看性,既然是强调观看性,就要符合视觉艺术层面的形式美法则,所以,孙过庭就曾在《书谱》中明确指出“数画并施,其形各异”。

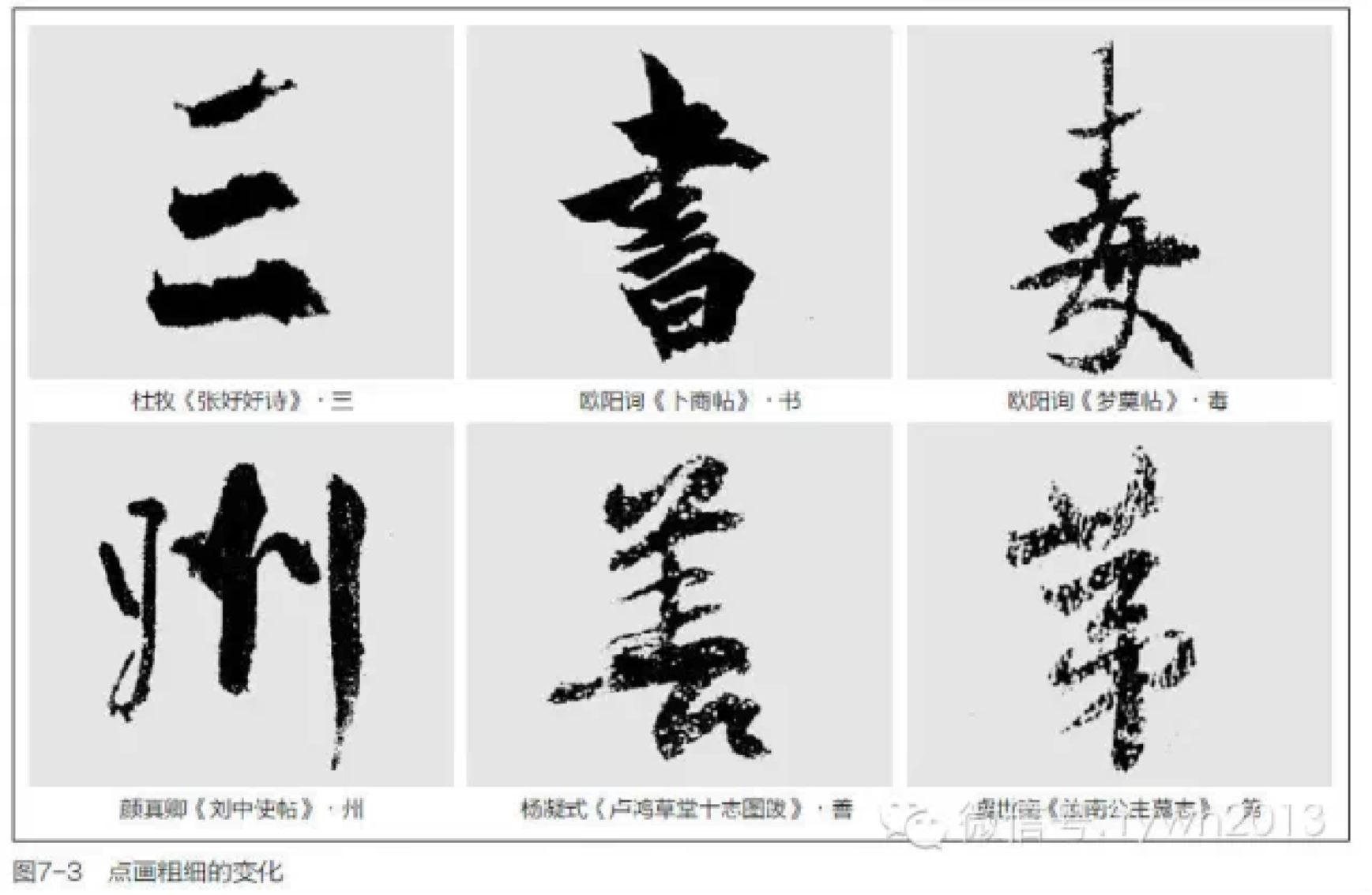

“数画并施,其形各异”的意思最初的理解是在一个字中,如果有几个同类的笔画,比如连续几个横画出现时,就要讲求各横画之间形态的变化。其他笔画,以此类推。但需要进一步说明的是数画并施时,各异的手法有很多种,可以是起收笔的变化,可以是点画粗细上的变化,可以是点画俯仰曲直的变化,但完全可以把思路伸延开来,同类笔画间还可以是间距上的变化,更可以通过对其中一个或几个笔画进行变异,即成为非此笔画的形态处理,这样的效果或许更高明。

如果我们愿意再进一层,还会看到唐人张怀瓘在《用笔十法》中为我们提供的招式——“随字变转”,他的解释是说,在《兰亭序》中,王羲之写的“岁”字一笔作垂露,上面的“年”字则变悬针,又说王羲之写了18个“之”字,“各别有体”,就是各不相同,所以可见不光是在一个字里,即便是一幅作品中有相同者或笔画,或整个字,都要进行调整,以免数字雷同,不使观者丧失观看的乐趣。

令人欣慰的是,在这一点上,不只是晋唐人信手拈来,分寸即在手中,到了唐人以后,这一点还得到了重点的强化,比如米芾不仅在书论中宣称“三横三画异”,而且在具体的书写中,不管是《蜀素帖》还是《苕溪诗帖》都有充分而有意识的展示。

需要说明的是,晋唐人的“其形各异”和唐人以后的“其形各异”有着本质的区别:晋唐人的形异源于笔法,笔法正确其形自然各个不同;宋人以来的形异则是一种纯粹视觉上的理性调整。两者的区别可作天地别。