当前位置: 首页» 碑帖文房

傅申 | 确证《故宫本自叙帖》为北宋映写本——从《流日半卷本》论《自叙帖》非怀素亲笔(下)

发布人:发布时间:2024-04-30

确证《故宫本自叙帖》为北宋映写本——从《流日半卷本》论《自叙帖》非怀素亲笔(下)

傅申

八、《故宫本自叙帖》的书法问题

以上是因为《流日半卷本》的再研究而发现了《故宫本》的新问题,证实了不可能是出于怀素亲笔。现在再要回头来检验和印证前人对《故宫本》书法的看法,以及从实迹中找出它为何不可能是怀素的亲笔?

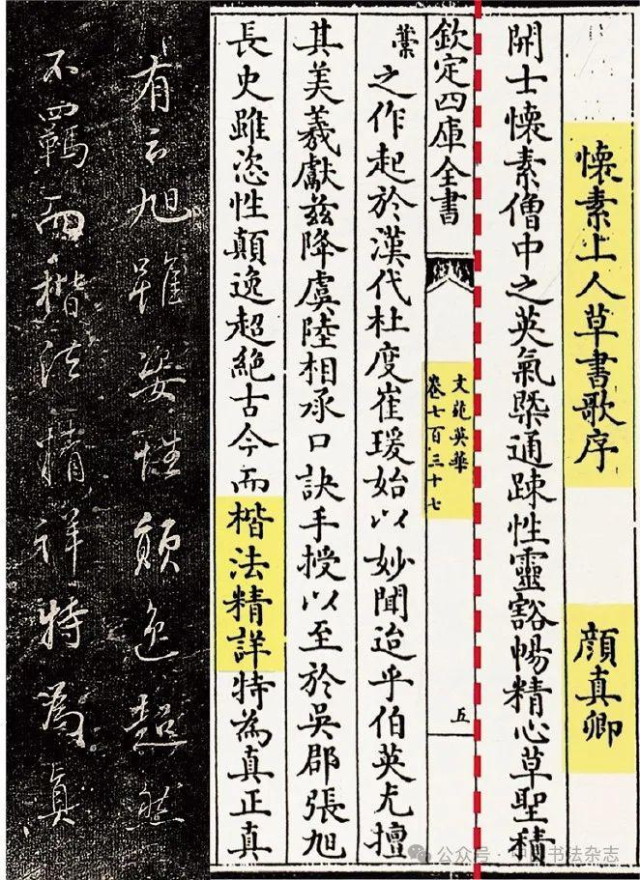

(一)明清以来已对《故宫本》书迹起疑

对于《故宫本自叙帖》的书法优劣或真伪,自明代中叶以来,就陆续有些不同的看法,持续影响到近现代,终于在二十世纪初引发了一场激烈辩论。兹将异见引述于下:

首先是从文徵明的儿子文嘉起的明代鉴藏家表示不同的意见。

1.文嘉(一五〇一—一五八三)在《钤山堂书画记》的《天水冰山录》曾指出陆全卿本(即今《故宫自叙帖》)云:“以余观之,似觉跋胜。”[38]

2.范大澈(一五二四—一六一〇)《碑帖纪证》中《淳熙秘阁续帖》条云:“文寿承等刻陆水村水镜堂《自叙》,人多称赏,余独知其墨迹之赝,寿承甚嘉余鉴识。今见宋拓,益可知矣。”[39]据此而知文彭也持此论。

3.王世贞(一五二六—一五九〇),《艺苑卮言》:“其书笔力遒劲,而形模不甚丽,以故览者有枫落吴江之叹,而吴人至今刺刺以为非真。”

4.沈硕(一五七七)。李郁周云:“首先明指苏液本《自叙帖》为“跋真帖摹”的鉴识者是长洲画家沈硕”,[40]见于詹景凤(一五四〇—一五九八)的《东图玄览编》,记一五七七年前后沈氏评文彭手中的《自叙帖》为伪摹而跋真。

5.项穆(约一五五〇生,由项元汴生卒年推知)《书法雅言·中和篇》论怀素书云:“怀素《圣母》《藏真》,亦多合作……世传《自叙帖》,殊过于枯诞,不足法也。”[41]项穆的评语,并不是从鉴定的立场判其真赝,但就书法来论是不足为法的,隐约中透露一些讯息。

项穆又曰:“独其自叙一帖,粗鲁诡异且过郁浊,酷非平日意态。”(蕙风堂影印《绿天庵本》后《怀素传》中所引)

自此之后,直到民国初年,朱家济在《关于鉴别书画的问题》一文中,[42]引述以上文嘉等言论,认为《故宫本》书法不无可疑,遂引起了过去二十多年的学术研讨。

6.启功《论怀素自叙帖墨迹本》中云:

故宫卷是重摹苏本。[43]

利用原作的干笔较多,连描带擦,使观者望去,俨然是那种燥墨率笔所写成的。[44]

启功在一九九一年《论怀素自叙帖》中又说:“墨迹大卷正文是另一个摹本……墨迹大卷摹法极精,飞白干笔,神采生动。而全卷正文,使转弯曲处,又有迟钝之感。”[45]接着论《契兰堂本》云:“虽可说经过刻石,但它每笔的轨迹全都毫无逾越处,迟钝处也同样。”最后说:“大概苏家本(按指《契兰堂本》之祖本)也仍是一个摹本。”[46]

7.徐邦达:“故宫墨迹卷《自叙帖》无一笔有做作的弱点,是临写而不是摹填。”[47]又“我们都知道临写是放笔直书,所以每逢干笔飞白处,必然丝丝通顺,无浑腻之迹……至于自序,则文句又长字又多,干燥的笔锋随处可见,但无一笔有做作的弱点,即使用半临半填高手法来拓写,也不可能不出一些漏子,因此只有对临,方能达到字字不见做作的痕迹。”[48]

8.萧燕翼:“今传《自叙帖》字迹非仅双钩一种,还有直接临写而成……帖中临写之字文彭力所未逮,非文徵明莫办。”又说:“帖中‘狂来轻世界’一句三字枯笔的笔画处,明显为双笔勾画而成,而非一笔书下的枯笔开杈。”[49]

笔者曾针对萧氏意见说:

我们承认自叙帖墨迹卷诚如萧先生所云,在枯笔处有极少数不寻常的分叉现象,但这是否因那一支毛笔以及特殊运转法所产生的自然现象?实不得而知。[50]

现在有了新证据,后文将说明萧氏所言“双笔勾画”是实。

9.李郁周析论徐邦达所论诸点,反对徐氏以为故宫墨迹卷“是临写而不是摹填”之论,李氏一再说:

事实上故宫卷是映摹本,行笔迟缓软弱,转折迟疑停顿,干笔重复擦描与别笔另加之处,触目可见,不是临写本,对照文征明双钩填墨刻石的水镜堂本《自叙帖》可知。[51]

将故宫卷的摹写者系于一人,非文彭莫属。[52]

当笔者提出“反摹本说”及“反文彭说”时,认为较尚主观的真伪问题实难论定,所以致力于《故宫本》中比较具有客观论据的断代问题,将下限定在北宋末。近人中虽也有认《故宫本》为真迹的,但在证据上并不充分。但是现在发现《故宫本》只是“多胞胎”之一,其书法问题就可以化主观的认定为客观的分析了。

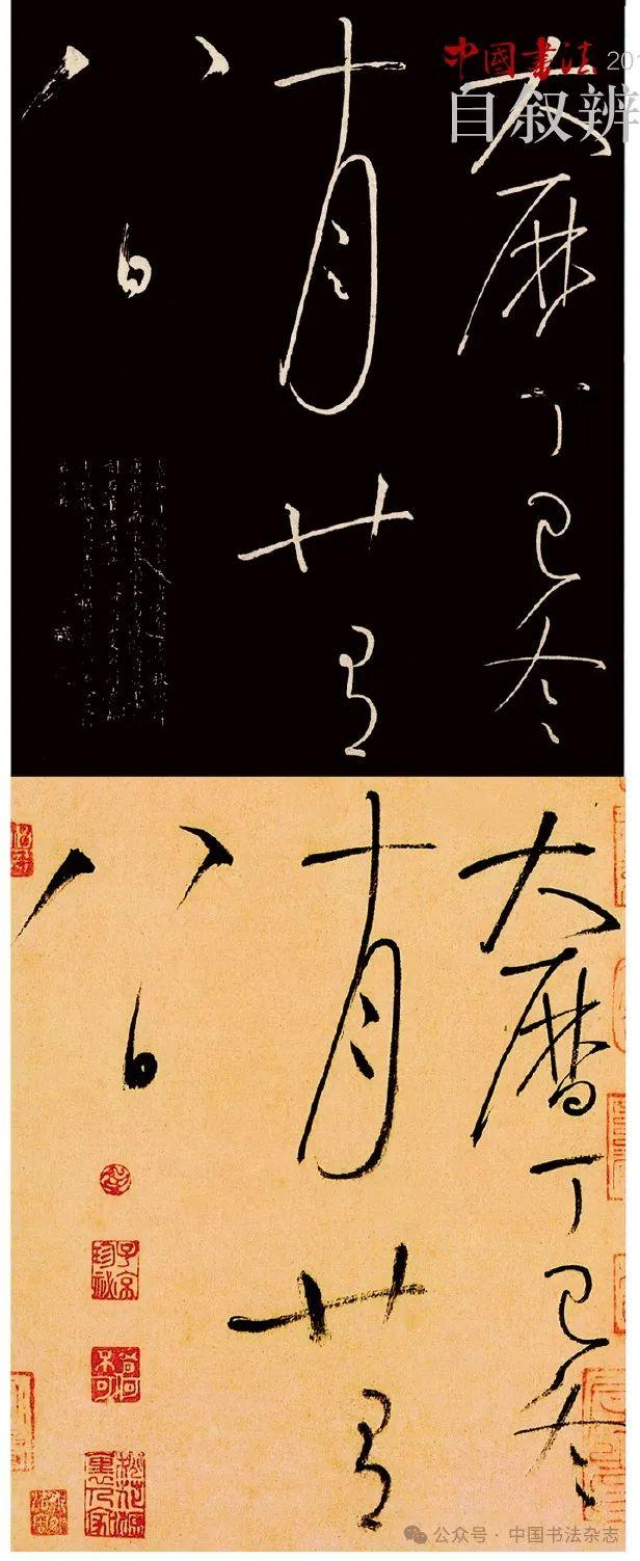

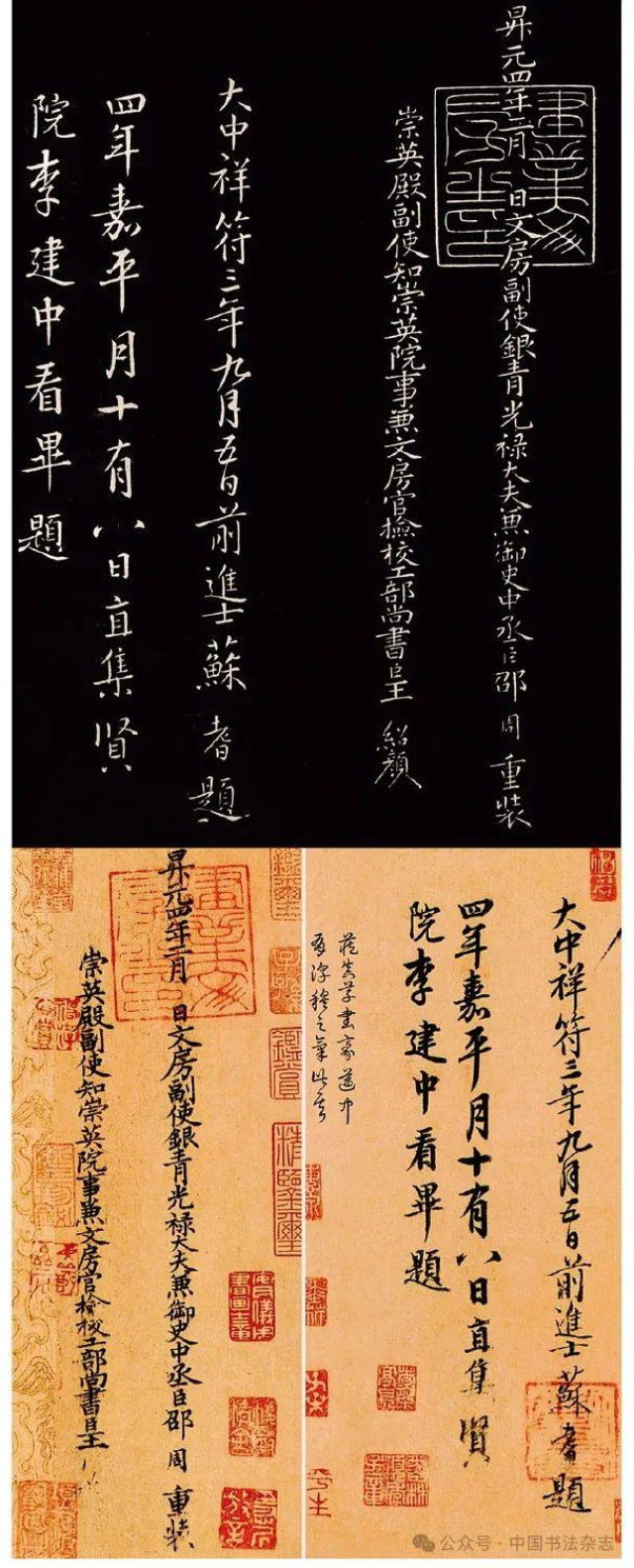

上《契兰堂本自叙帖》及下《故宫本》书于同年同日,为“双胞本”(二)《故宫本》的书法分析

如果从严而论故宫卷的书法,倒确实有不少诚如上述学者们的指摘,李郁周承启功、萧燕翼二氏等的观点说:

行笔……软弱,转折迟缓停顿……与别笔重加之处。

但并不严重到“触目可见”的程度,而且也没有“重复擦描”和太多“迟缓”的大毛病,因为全卷的书写速度可称是快速的。对于“行笔软弱,转折迟疑”,各人的官觉感受可能有些差异,个人在反复观赏时也发现一些用笔转折及结字的不甚理想之处,择其显者如下:第八行“谒见”,第四十三行“姿性”,第四十五行“法、为”,第四十八行“激昂”,第五十二行“一言”,第五十八行“室”,第五十九行“舍”,第六十二行“溢乎”,第六十三行“述”,第七十五行“电”,第九十八行“知、语”,第一〇一行“间”,第一〇二行“忽”,第一〇四行“千万”,第一〇六行“驰”,第一〇九行“劣”,第一一〇行“父司”,第一一五行“狂来轻”,第一一六行“醉”、第一一九行“奥”字粗笔不论是如何写成的,也与全卷不协调,第一二二行“徒”,第一二三行“愧”等字,对笔者来说都有些扭捏不自然处。

然而当笔者在验证《故宫本》墨迹卷是否如萧燕翼及李郁周二氏所举字例定为“摹本”时,虽也觉得那些字出乎常情,不易解释,当初只是以偶发或突变的分岔现象来理解,因为细审之下,绝不是李氏所谓的“摹本”,如此而已。

其实笔者对《故宫本》的书法本身,曾在北京大学对“中国书法在线”网站的唐朝轶说:

也不是说全部都写得那么好,有些地方写得也不是很好。[53]

笔者在《书法鉴定》书中,也曾说:

笔者实并未将《自叙帖》的书法视作无瑕的怀素最高代表作。[54]

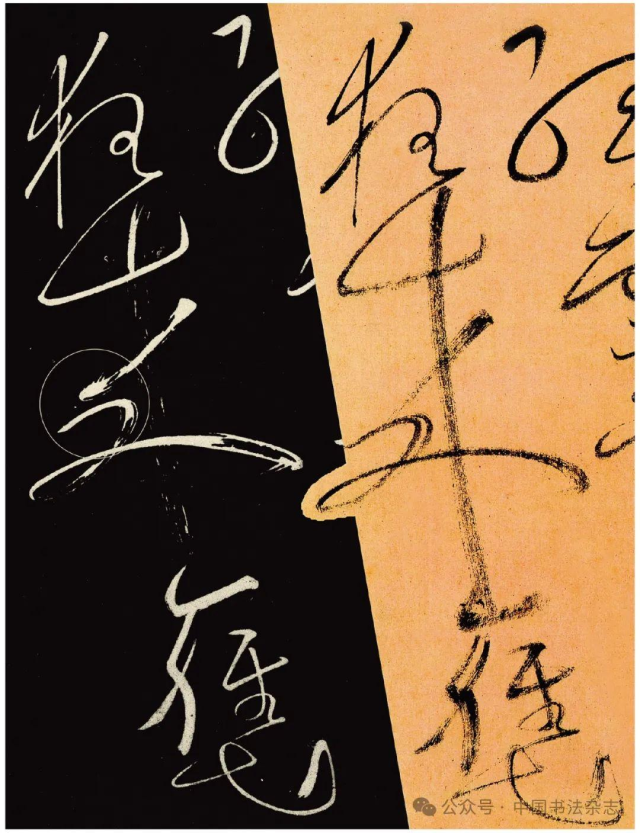

现在因为确定了这是“映写”的本子,再将《故宫本》及《流日半卷本》两《自叙帖》墨迹本以及《契兰堂本》三者互勘,倒确是可以验证萧氏的“双笔勾画而成”以及李氏所谓“别笔另加之处”的几个例子:

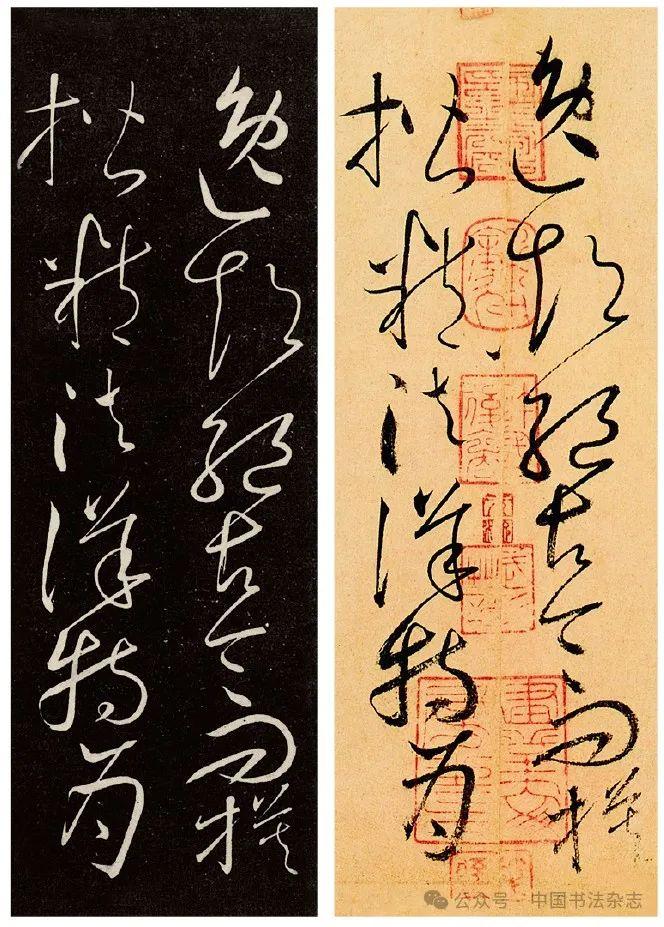

1.“入”(见第六十五行“势入座”)

《故宫本》在左撇笔的下方有一较短类似贼毫的细笔,水镜堂刻本据母本稍加改善,仍然有点突兀不自然,另验《流日半卷本》及《契兰堂本》均无贼毫现象,至此方知《故宫本自叙帖》的作者在映写时发现这一撇写得太细,或又因其祖本略有飞白如《契兰堂本》,所以趁势补加一笔,却因提笔太高而写得太细,运笔有些迟疑,又与第一笔分得太开,如再补一笔又担心会太粗或乱丝了,因此就留下这不自然的一笔。当摹刻《水镜堂本》时,以刀代笔,反而遮掩了墨迹本的软弱,因此刻本反比母本的墨迹本好。

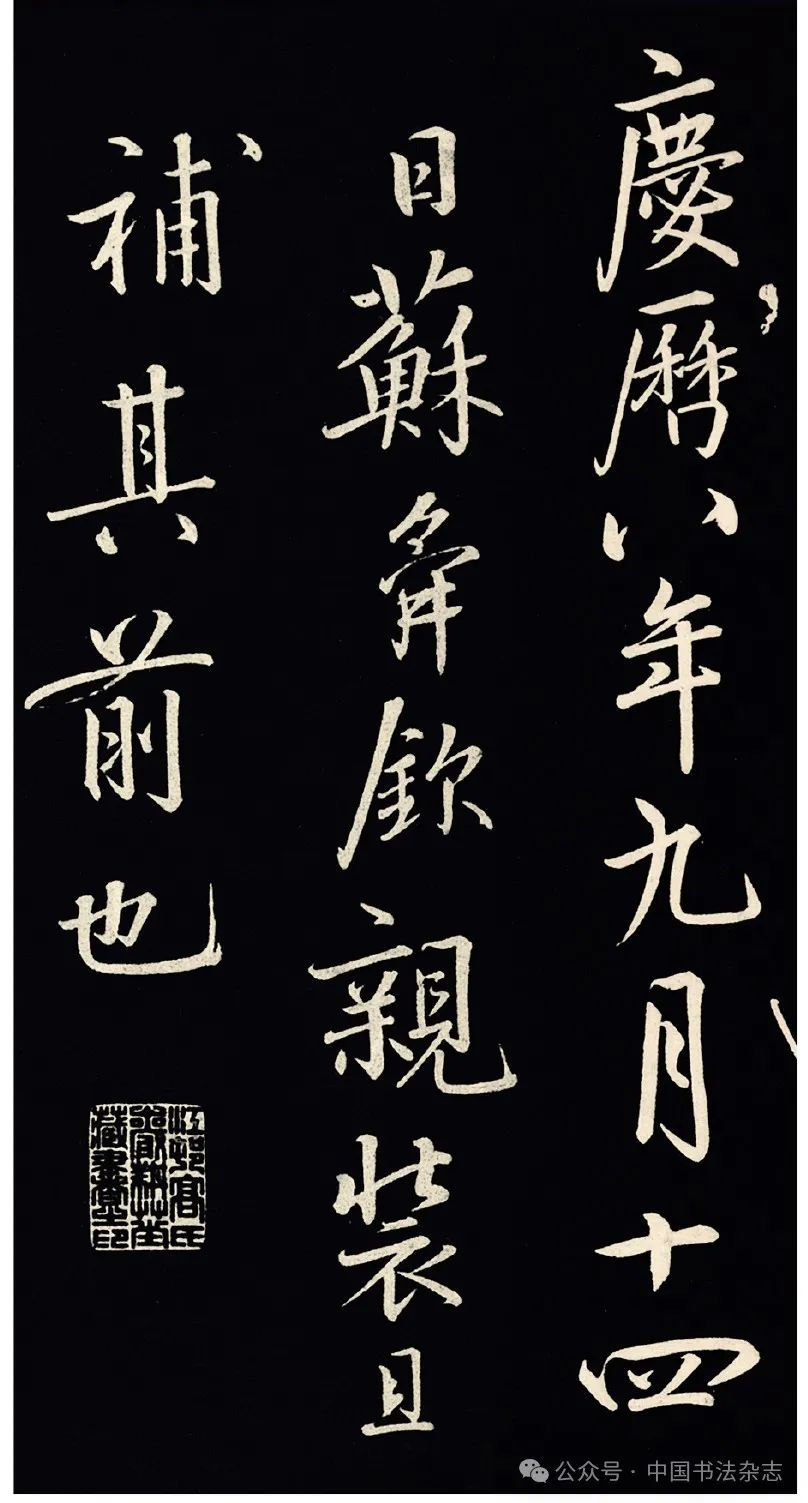

2.“来”(见第九十行“醉来信手”)

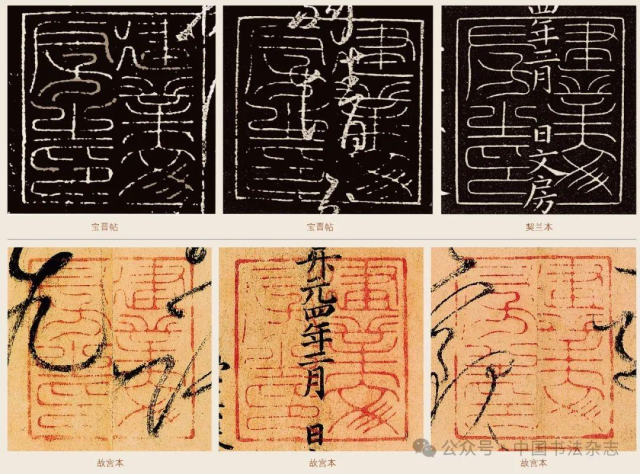

《故宫本》“来”字左半第二折处分叉成两股,《流日半卷本》及《契兰堂本》皆未分叉。《故宫本自叙帖》两股作平行之势,而左股稍短,右股稍长一厘米余,已不合常理,在如此情况下,末一笔起首落笔处竟然又能合成一股,毫无分叉现象地以细笔开头,这在快速的联笔动作之中是绝不可能发生的现象!这种情形,除非书写者在发现分叉之后,停笔在砚池上舔笔整毫后再继续书写,这最后一笔才不会再分叉。但我们知道,如是怀素亲笔,当其振笔疾书时,不可能在一字的半中间突然停笔去整理笔毫的!即使硬说他这一次因特殊缘故而停笔了,也不能解释那分叉的两股,其长短有这么大的落差,这显然不是一笔完成的现象!诚如萧燕翼氏说:“明显为双笔勾画而成,而非一笔书下的枯笔开杈。”[55]

当吾人将“来”字比勘《流日半卷本》及《契兰堂本》时就可了然其缘由,因为那两本的同一笔都较粗而并无分叉现象,(而《水镜堂本》依样照刻),追究《故宫本》之分叉,实乃在左方第一笔写完之后,发现较母本太细,于是趁势再补一笔,因为要求快速运笔挥毫时,未能将补笔与第一笔合成自然的一笔,故而形成这令人生疑的异常开叉现象。

在《自叙帖》中的第一一五行,又有一个大书的“来”字,《故宫本》竟然也出现同样的分叉现象,虽然《流日半卷本》只到第九十四行为止,无可比勘,但《契兰堂本》第一一五行同一字的这一笔也较粗而无分叉的现象。(按《契兰堂本》“来”字第三笔末梢上翻,与第四笔的起笔完全反向而不相联贯,如要说《契兰堂本》的祖本是怀素真迹,也令人难以置信!所以这也呼应了启老以为《契兰堂本》的祖本也是一个摹本的推论了。)这显然又是因为《故宫本》在快速映写的过程中写得太细了,所以又补上一笔的结果。

3.“轻”(第一一五行“狂来轻世”)

接着上举同一行的“来”字,下方的“轻”字,“车”旁第二笔也出现不合常理的分叉复笔现象,《水镜堂本》也照样画葫芦,而《契兰堂本》并不如此。但这只是两本间的“小异”,若合第一一四行与一一五行两行共观之,《故宫本》与《契兰堂本》间的结字与行款显然是“大同”,二者一定是根据同一祖本快速“映写”复制而成的。

4.此外笔者对苏舜钦补书本,也曾在拙著《书法鉴定兼怀素自叙帖》中说过,当时容或有多本怀素《自叙帖》真迹传世,也不可能每一本的前一纸都糜烂了,而让苏氏在每一本上补书了六行。[56]因此在北宋时,应当只有一本是苏氏补书本,而在传世作品中就已经至少有《故宫本》与《契兰堂本》两本补书本了!若果真如启老所云:

卷首自怀素家长沙起各行笔迹一致,与苏舜钦自书跋尾草体不同。

即以这六行论,笔法与后边正文丝毫没有两样。[57]

这也的确是吾人对《故宫本》与《契兰堂本》的困惑,[58]不是也说明了这两本都不是当时苏舜钦的补书原本,都是从首至尾由一人书写,所以使得“没有一卷从第七行起是怀素真迹”的结论,更具说服力了。

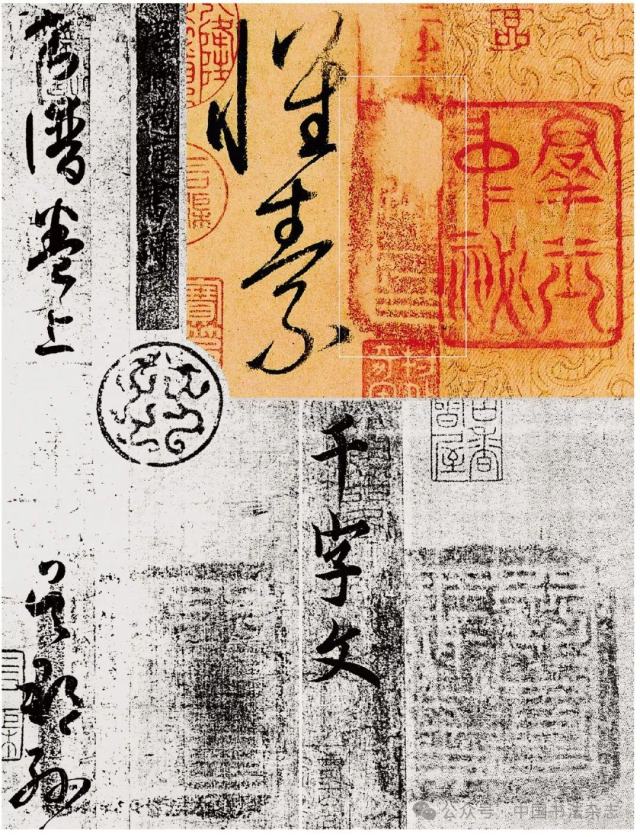

上《契兰堂本自叙帖》及下《故宫本》均有同年同月同日邵周重装及苏耆、李建中题记,为“双胞本”

(三)印证萧、李二氏对《故宫本》书法的观察

笔者过去诸文似乎专向李郁周兄表示异见,其实李氏对《故宫本》书法的指摘承启功、萧燕翼二氏的论点,有一部份是正确的,只是认为李氏不能用刻本去推翻其母本而已。笔者之不同看法主要有四点:一、《故宫本》非是钩摹本而为“写本”;二、《故宫本》不是文彭摹本,且能将《故宫本》的断代下限提前为北宋;三、《故宫本》宋、明跋皆真;四、厘清《故宫本》实为《水镜堂本》的母本。如此而已,笔者也从未表示此卷为真迹,因此只有对李氏的一部份举证,如纸幅、行款、行气、行间挪让穿插等等,因为这些都是从误解子母关系以及摹刻和剪装时的调整而来,故而不能同意之外,其实本文对《故宫本》书法的重新审察,很多是在呼应与印证李氏对《故宫本》在书写时笔墨上缺失的指摘,诸如:点画气势呼应承带不当、连笔提按不分、粗细不别、墨色枯干、飞白开叉别笔另加、行笔拖沓怯弱、线条缭绕、转折轻率、摹写疑误等等,[59]虽带有主观的审美标准,但大都言之有物,确实暴露了《故宫本》不是怀素亲笔的蛛丝马迹。

而特别令人感到兴趣的是,李氏并未挑剔刻本中甚多不及墨迹本之处,而专去针对摹刻本中的优点去指摘其母本书法上的弱点,在方法上虽有偏颇,但所得结论是正确的。从此一个案,益信摹刻高手的确如魔术化妆师一般,可以化腐朽为神奇。此语虽不免夸张,因为《故宫本》绝没有那么不堪,只是以怀素的标准去衡量,墨迹中的弱笔不应出自怀素亲笔,确实经摹刻之后被强化了。

李氏将《故宫本》说成“钩摹本”虽非正确,但后来提出“映摹”说,其实接近笔者的“映写”说,是合乎事实的。只是其论说的目的在指向文彭因而与笔者的结论不同而已。在李氏之前,萧氏继启老也已正确指出“来”字的分叉处:“为双笔勾画而成”;李氏继之对《故宫本》墨迹中用笔缺失作更细致的辨识,共同指向了《故宫本自叙帖》并非是怀素亲笔,确实是值得吾人肯定的。

九、宋人摹本风气与《自叙帖》复制技法

上述《自叙帖》有“多胞本”的现象,这是因应需求的必然现象,犹如明清时代摹刻、翻刻本的流行,以及现代影印技术一再的改进,而产生各种品质和价码的复制品和印刷品一般。

首先吾人须了解,由于古代,特别是唐代,从帝王到书法界对前代名迹的珍视、收集的狂热风潮,大幅度地促进了书迹复制法的提高,除了唐太宗命当时的擅书书家各自徒手临写《兰亭集叙》之外,唐人也将硬黄钩摹的技法发展到极致,使后人难以为继,一方面也是因为到了宋代发展了可以大量复制的刻帖法,渐渐取代了一次只能钩填一幅的精品复制法,所以宋人钩填的古法书相对减少,而朝向摹刻及传拓方向发展;但是逼真的高档复制品仍然是藏家争取的对象,并未被刻拓本取代。可见唐宋时期对古法书的复制术早就已经发展到在现代照相影印技术发明以前的纯手工技法的高峰时期。认知了这样的背景之后,进一步再对《自叙帖》多胞本的复制技法作一试探,使吾人了解这些彼此逼似的“多胞本”是如何产生的。

(一)宋人摹本风气

本文一开始就介绍“宋元流传数本怀素《自叙帖》”,就是基于上述历史背景的产物。在此再补充一些北宋时代相关资料,以认知当时“多胞本自叙帖”产生的时空氛围。

米芾《书史》不但记录了同时代好友王诜,也包括葛藻等的作伪状况。又记录了苏耆家藏三本《兰亭》,其“第三本在苏舜钦房……固在第一本上也,是其族人(苏)沂所摹。”[60]故知苏沂善于制作古法书的摹本,其品质胜过第一本之苏易简题赞本。

米芾又曾记,苏州邵元伯“收苏沂所摹张颠《贺八清鉴帖》,与真更无少异。又摹怀素《自叙》,尝归余家,今归吾友李錞,一如真迹。”[61]可见米芾尝自收一苏沂摹本《自叙帖》,后归李錞。米芾也曾为苏液题苏子美家本。(按此二本未必是同一本,因苏液本无李錞踪影)可见摹本的风气在北宋时期仍在盛行,究其所以,乃是继承唐初摹王羲之书迹,及武则天时代摹王氏一门书法的遗绪。

与米芾同时的大书家黄庭坚在《跋翟公巽所藏石刻》中也记录了葛蕴(字叔忱,嘉祐八年(一〇六三)进士)伪作的事迹:“李翰林(白)醉墨,是葛八叔忱赝作,以尝妇翁诸苏,果不能别。”[62]“诸苏”当是苏舜钦、舜元辈,可见苏氏周边也有不少伪仿高手。黄庭坚又曾在《与党伯舟帖》中提到当时有一位善于临摹的书家唐林夫(名垌,熙宁初赐进士)有一张特制的“临书卓子”(即桌子):

唐林夫作一临书卓子,中有抽替(即抽屉),卓面两行许地,抽替中置灯,临写摹勒,不失秋毫,知此制度否?[63]

虽然从这一简洁的描述中,不能完全了解此桌的结构,而且宋代尚无透明的玻璃板,但既然特别设计在抽替中置灯,而且临写摹勒,“不失秋毫”,令人联想起二十世纪利用玻璃桌子由下方电灯照射的摹写设备!无论如何,唐宋人精准的钩摹响拓技术,必定也同时发展出一种特殊结构的桌子,由此一描述可以得到了证实。

由此可以明白《故宫自叙帖》有“多胞胎”问题,而且是“克隆”复制成的量产品,就是以上时代氛围的产物,不论是从书法的用笔结字和行款以及印章的一致性,以及无巧不巧地同在南唐的“建业文房”中收藏,因此肯定它们都是复制的同胞兄弟本,其中并无母本或祖本之别。然则如何解释其制作方法,以及墨迹中的特殊笔迹现象?

《契兰堂本》苏舜钦补书,纪年(1048)为复制本之上限(二)《自叙帖》“多胞胎”的复制方法

经过将《自叙帖》如此相似的“多胞胎”各本(包括两本墨迹《故宫本》及《流日半卷本》和一本拓本《契兰堂本》)的笔法、字形及大小,上下字牵丝、整行的行款,甚至左右行间的关系等等,无不具有高度近似,但又各有优劣,三者之间有同胞关系而无母子关系,现在要问的是:究竟这些如此相似的“同胞本”是如何制作的?这要看以下诸条件来决定。

因为从《故宫本》的纸质及墨法来看,是白麻纸而不是硬黄;《流日半卷本》虽未见原件,然从墨法观之,与《故宫本》当属同类,这种纸都不适合作纤毫逼真的双钩廓填。虽其透明度并非毫发毕现,但仍能粗略映见下层字影,这是物质上的先决条件。

从两墨迹本的字迹来看,除了极少数是例外有补笔之外,全是单笔书写的“写本”,没有钩填的痕迹。以投影用的透明片,将三本作相互重叠比勘的结果,二墨迹本每行字的大小行款是可以重叠吻合的,而在行间则有或多或少的移动。

综合以上的观察,这三件“多胞胎”作品的实际制作程序,据笔者个人的理解,提出可能的制作方法,并将这种复制的方法定名为“映写”。而在李郁周诸文中,先后对《故宫本》的书写性质,原在“双钩填墨”与“映摹”之间游移,其最接近的说法是:

故宫卷是就原本映摹书写的,点画字形与原本大抵相似,但无法完全吻合。[64]

这个结论基本上是正确的,是相当接近事实的。(只是不该以《水镜堂刻本》作为证据)笔者对“映摹”这一词汇也可接受,但是为了强调书写速度的不同,《故宫本》较少“摹本”用笔迟缓的缺点,较多“写本”的线条灵活度,所以改用“映写”似乎较为恰当一点。

以下为笔者推测的“映写”可能制作方法与步骤:

1.为了不污染原作,它们不可能是直接映着原作书写的。

2.因此,先要制作一个供“映写”用的“底本”。用不透墨和较具透明度适于钩摹的纸,映着原迹只求制作一个粗具形似及行款的钩摹本,填墨时不求精细,因为这是不用担心在覆纸其上映写时会被污损的底本而已。

3.在正式“映写”制作前,先面对原迹细察,并揣摩其用笔转折牵丝和联绵字,临写精熟。

4.然后以白麻纸或其他书写用纸,覆盖在先前制作好的钩摹底本上,像描红一样的映着钩摹本的字影,用单笔快速“映写”而成。只有在用笔较原迹过细的地方,试图用重复方向的运笔以加粗其线条,当复笔不顺时就会露出不自然的破绽,如前文《故宫本的书法问题》所举之“人、来、轻”诸字。

5.在“映写”复制的过程中,由于并没有将待写的纸与下层的底稿加以严格固定,因此映写的主要单位是一行,每当续写第二行时,上层的纸常会有或多或少的小幅度移动,这是吾人将两幅墨迹本投影套叠时发现每有行距差异的原因,特别是《契兰堂本》,明显看出因两次摹刻剪装对其行距间的改变。但是在同一行内,其结字的大小、行款的欹正,基本上是一致的。三本相异处乃是在每次的蘸墨量以及快速书写中所不可能避免的笔画长短和弧度的些微差异,以及笔画中用墨浓枯的不同。这正是证明了这三件绝不是以钩摹手法所制作的复本。

但是即使这些复本不能完完全全地套叠在一起而略有参差,对这样纯熟精准的掌握度,足以到达令人惊讶的程度,因为人手究非机器,而这种近似度,已经是像机器一般了!是任何没有高度专业训练的现代人所能做得到的技艺。这绝对是古代“映写”能手中的一等高手的复制绝作!并且由于这三件都是用单笔书写的,其笔性的近似度已经分不出有第二手的存在,而且是由同一手在同一时段内用同类的毛笔所书,否则其间的差异性会增大。由于任何大书家不可能如此“克隆”自己的作品,更不用说“狂僧”怀素!再加上同一套“建业文房之印”和苏氏家族收藏印,更肯定了“复制”的特质。因此可以肯定这三者之中绝没有怀素的亲笔存在,全是根据怀素《自叙帖》原作的“克隆品”。

十、《故宫本自叙帖》之断代与作者推测

排除了《故宫本》为怀素的亲笔,仍然剩下该卷如何“断代”以及谁是可能的制作者问题。

(一)断代在北宋一〇四八—一〇九六间

笔者在《书法鉴定》中证实《故宫本》上的“赵氏藏书”印为赵鼎真印,因此将该帖文书写年代的下限,可初步定到南北宋之际的赵鼎(一〇八五—一一四七)。[65]

后来故宫何传馨发现《故宫本》卷首有“邵叶文房之印”与宋跋上该印相符,可将上限提早到北宋末的邵叶(约一〇九六年前),故笔者说:“这一年距苏舜钦于一〇四八年补书前六行的时间只有四十八年而已。”[66](图见《书法鉴定》二六五页)

再进一步来推论《故宫本自叙帖》的书者。

由于对“建业文房之印”及苏氏家族印,在目前也未找到有效区分印泥及断代的方法,所以只能作假设和推理,那就是保守地说:故宫墨迹卷自叙帖帖文,也包括帖尾苏耆、李建中、邵周等题跋,如均出于苏舜钦一人手临,则苏氏诸印皆真。而卷后题跋皆真,其合装成卷或至少同藏一处的下限在北宋邵叶。[67]

先回头看看较早学者的看法:

启功在一九八三年《论怀素自叙帖墨迹本》中说:“故宫卷重摹时间在真跋纪年绍兴三年一一三三之后。”[68]徐邦达在一九八七年说:“故宫卷可能是苏舜钦一手书写的。”“故宫卷也可能是苏舜钦以后之某人临于《淳熙秘阁续帖》刻帖之前。”[69]

至于笔者个人在《书法鉴定》一书中,对《故宫自叙帖》的真伪和作者问题,有以下的总结:

《自叙帖》帖文书迹极可能不是真迹,也非摹本。如果不能证明“建业文房之印”及苏耆和李建中的题记为真的话,则其下限定为北宋前半期,极可能出自苏舜钦之手。[70]

又笔者于二〇〇五年四月间在北京大学接受唐朝轶的专访时也说:

这是永远会有争论的,喜欢这件书法的觉得这就是怀素,如果觉得这件书法还有一点缺点的话,那你就可能保持怀疑,但是时代不会晚于北宋,甚至不会晚于南唐。[71]

然而因为发现了《流日半卷本》居然是与《故宫本》同出一手的“多胞胎”复制本,连同南唐的“建业文房之印”也被发现是出于复制或不钤于南唐,所以已经绝不会有提早到南唐的可能。

何传馨又将《故宫本》卷首压在“群玉中秘”左方的半个大官印考证为北宋的“南昌县印”插图四,与辽博藏欧阳询《行书千字文》卷首骑缝印相同。其后何碧琪同学又指出故宫孙过庭《书谱》卷首骑缝大印可能为同一印,但此印模糊,自《石渠宝笈》以来即不能辨读,然笔者以欧阳询《千字文》卷首该印核对,可以肯定为同一印。其年代可能与苏辙于绍圣三年一〇九六谪居江西时为邵叶题跋有关,因此最后可以将《故宫本》锁定在北宋。今根据前文推论出:

1.《故宫本》已经不可能是怀素亲笔原迹。

2.《故宫本》的下限年代至晚也在南北宋之际的赵鼎,或可提前到北宋邵叶收藏的一〇九六年前,上距苏舜钦补书时最多只有四十八年。

右《故宫本》及左《契兰堂本》有完全相同之误书“模楷精法详”,应为“楷法精详”,故为“双胞本”

怀素《自叙》所引颜真卿原文为“楷法精详”,董其昌自跋《临怀素自叙帖》亦作“楷法精详”(康益源藏本)

(二)作者推测:苏舜钦?苏沂?

再进一步推论究竟《故宫本》是何时何人所书,好像已经是呼之欲出了!

在拙著《书法鉴定》一书中对《故宫本》的主要论旨在证明它是“写本”,而不是任何人的“摹本”,但从未断定此书的真伪,诚如笔者说:“推论墨迹本上“赵氏藏书”印为真,并不意图推论《自叙帖》是怀素真迹,只是与其断代有密切关系。”

又对《故宫本自叙帖》的可能性质和作者作出了以下的说明:

按理,经苏子美补书之怀素自叙帖只有一本。即使怀素生平将此得意之文,一书再书,但每卷之间必有差异日期及书法,也不会在前六行都不约而同糜烂了。其所以会有这么多都是由苏予美补书前六行的自叙墨迹本,有两种可能:其一是苏予美除了为原迹补书之外,又临出若干卷:因为他为了使补书起首六行的质量,逼近第七行以后的全卷,于是努力临习,务求其笔法形神并似,所以产生了许多大同小异全卷本的副产品,都流传下来,全被后人误认为真迹。其二,当时苏子美补书只有一本,其后成为名迹,遂为后人重临重摹或重仿,流传到后世,都在怀素名下。[72]

这一推测在前人的研究中,与徐邦达先生说的最为接近:“故宫卷可能是苏舜钦一手书写的。”[73]

笔者在检讨李郁周“映摹说”时说:“它实是一个写本”,[74]又说:

将故宫墨迹卷作细密全面的“临床诊断”之后,判定它不是“摹本”而是“写本”,其实是将问题复杂化了。因为“写本”所包括的范围甚广,从正面来看,他可以是“真迹”;但从反面来看,它可以是“临本”,也可以是“仿本”或凭空捏造的“伪本”。[75]

墨迹卷《自叙帖》若非怀素真迹,则取决于故宫卷帖文的真正书写者而定。苏舜钦是最可能的人选。若果是,则上限为庆历八年(一〇四八)。[76]

其实在宋代的记述就有三本《自叙帖》,若三本都有苏舜钦的补字,则诚如笔者所云:苏氏为了补写前六行,于是反覆临摹以求逼肖,这些就是当时的副产品。上述的那一本所谓《真迹本》也应是苏氏的副产品之一。[77]

以上引文最后一句中的《真迹本》,就是本文已证实的《流日半卷本》墨迹本的黑白翻转版,现在发现了《流日本》墨迹本,就有了进一步的肯定。

怀素研讨会后,笔者在北京大学接受“中国书法在线”网站唐朝轶的专访,谈到《自叙帖》的断代和作者问题说:“如果这些印(骑缝印)是苏舜钦家的印,是苏舜钦盖的,那前面补书的六行,就是苏舜钦补的,而且苏舜钦补的时候就认为后面就是怀素的真迹。”

后来谈到科技检测的结果:

我们第一次检测不出来,结果日本文化财的新仪器可以分出第一纸和后面整卷的纸不一样。而且,好像也能够分得出墨色的不同,前面六行跟后面不一样,如果真的是不一样,我在中央美院的演讲申也已经提到就是前面六行极可能是苏舜钦的真迹,后面的自叙帖至少在苏舜钦眼申认为是怀素的真迹。[78]

但是经过将《流日半卷本》与《故宫本》比勘之后,那样乐观的期待也落空了!而且原以为这是古书画鉴定的“模糊地带”也明确化起来,于是又回到苏舜钦身上。

这一点,徐邦达先生也曾表达过相同的推论。因为他注意到《契兰堂本》后苏舜钦的补书题跋中,在草书四行之后有小字年款三行,其书法与李建中题字“极为相似”,因而不能排除苏耆、李建中、邵周、王绍颜四则题记,均出于苏舜钦一人手临的可能性。”[79]何况这几则题记与《故宫本》也是“双胞案”!

不过这样的推论,也让徐老不安,因为苏耆是苏舜钦的父亲,所以我们是在陷舜钦于不义,说他同时伪临了他父亲的题记,也私盖了他父亲的印章!”[80](按:甚至也伪盖了“建业文房之印”)

这个理由,虽然并不构成推翻苏舜钦所摹的必然性,但确是一个值得考虑的问题。在并不排除苏舜钦的同时,有无其他的可能性?

如果苏舜钦不会伪临其父的题记,则又是谁、在什么时候复制?所以徐先生又说:“故宫卷也可能是苏舜钦以后之某人临于《淳熙秘阁绩帖》刻帖之前。”[81]若然,则骑缝上的五方苏氏家族印也应该是假的?而穆棣曾证明此五印为真,[82]那么是“真印伪盖”吗?可见这一真相,还需要更充分的证据来破解。

徐老提到“苏舜钦以后之某人”,于是又令人想起苏舜钦家族的后代临摹高手苏沂了。前文《宋人摹本风气》中述及米芾称赞苏沂摹《兰亭叙》及张旭《贺八清鉴帖》的质量,米芾自己也曾收藏苏沂所摹《自叙》,并赞其“一如真迹”。因此在目前苏沂也成了苏舜钦之外的不二人选了。从上述种种迹象来看,在时间上,在收藏原迹的关系上,在书写能力和谱系上,在记录上,全部指向:如果不是苏舜钦,就很可能是其后代族人苏沂了!

十一、《故宫本自叙帖》的题跋问题

证实了《故宫本》不是怀素亲笔,那么与《自叙帖》同纸卷尾的南唐、宋初题记的真伪问题,以及卷后的两宋人题记[83]与《故宫本自叙帖》是否原配?或何时移配?二问题尚待厘清。

(一)苏、李及南唐题记问题

笔者在《书法鉴定》中曾对《自叙帖》的《故宫本》卷尾同一纸上的苏耆、李建中及南唐的重装题记加以细审,[84]其结论是:

a.三者次序后先位置颠倒并不是问题。《契兰堂本》可能在摹刻时擅改。

b.三者并非钩填而是写本。

c.其中苏耆与南唐题记皆为孤本,难以比勘;李建中与其传世真迹如《土母帖》《同年帖》及《贵宅帖》等秃笔自在的书风略异,真伪难定。

可见并无确证为真或伪的实据!可是这三者真伪又紧密联系到《故宫本》的断代和可能的书写者,他们是互为依存的。

现在因《流日半卷本》的再发现,可以证实故宫墨迹本的年代不可能到达南唐,如果那一组苏氏家族及舜钦的印是苏舜钦亲自盖上去的话,那么当以苏舜钦为最可能的人选,或是以他为上限。

此一结论,可以将笔者原先对苏、李、南唐题记皆非摹本,及苏、李“二人题记并非出于一手所写”的观察作进一步的推论和修正。

由于这三则题记写在《故宫本》卷尾的同纸上,而它们的纪年都比苏舜钦的补书纪年为早,既然《自叙帖》的上限是苏氏,所以绝不可能是真迹,这与上述比观李建中的其他书迹时认为略有差距是符合的。至于原先对苏、李二人书法“并非出于一手书写”的观察,应是临写者颇能掌握苏李二人原迹中不同的结字,故而在细勘时有所区分,故笔者仍说;“尚待解的问题在于是否为以上各人亲笔或出自他人临写,这才是难题。”[85]可是现在这一难题也解决了,那就是卷尾同纸上的苏耆、李建中及南唐两行题记全都是“映写”的,不是真迹。

(二)宋人真迹题跋移配下限

在《故宫本》的后隔水之后,尚有十则南宋初年以前的题跋,笔者曾在前书进一步证明前贤“跋真”的鉴定为正确。其中,包括了杜衍(一〇五四),在苏舜钦于庆历八年(一〇四八)补书后的六年,即使其他北宋人如蒋之奇(一〇八三)题、苏辙(一〇九六)题和邵叶(一一〇三)题相距也只四、五十年。现在的问题是,他们的跋文中虽未涉及《自叙帖》的真伪,以常理推论,他们对所题的当然认为是真迹,然而现在我们已判定《故宫本》不是怀素亲笔,那么要问这些题跋原来题的还是《故宫本》吗?因为以上北宋人的题跋除了杜衍之外,其余全都距苏舜钦只三、五十年,他们在题跋时,难道会将苏舜钦或稍后人所制作的复制品认作三百年前左右的怀素真迹吗?

特别是身为苏舜钦岳父的杜衍,他本人也以草书闻名当世,断不至于会在他女婿苏舜钦六年前才“映写”成的《自叙帖》上题诗:“武功家世久相传”,还说此卷是苏氏的传家宝吧!因此徐邦达等诸先进所云故宫本的宋跋为后配是正确的:“故宫卷杜衍以下宋人题跋移装而非原配。”[86]

至于移装成一卷的下限,已如拙着《书法鉴定》所云至晚在南宋初的赵鼎,因为卷中每一接缝皆有赵氏印。假如卷首“邵叶文房之印,也是真印,则合装成卷的时间又可提早到北宋末年的苏辙为邵氏题跋的一〇九六年了。(图见《书法鉴定》三三四页)

(三)《故宫本自叙帖》不是“苏液本”的本尊

根据上述的讨论和认识,吾人须重新认定《故宫本》的归属:

1.宋人及曾纡等所跋的原本确是“苏液本”;

2.目前《故宫本》后的宋跋是在北宋末移配而来;

3.因此可以确定《故宫本》不是原来的“苏液本”,而是其替身仅就此点与李郁周相同,然时代当为北宋。这一结论,是笔者要向读者慎重纠正拙着《书法鉴定》一书中,将《故宫本》定为“苏液本”,是承袭旧观念下的“误判”,特此更正!

由左《契兰堂本》可证《故宫本》“来”字分叉为“双笔勾画而成”。且第三笔上翻,不连下一笔,与《故宫本》大异,知二者非母子而是同胞本。又由《契兰堂本》可证《故宫本》的“轻”字,第二笔误写成复笔分叉状,故不可能为怀素亲笔。

十二、总结检讨与《故宫本自叙帖》的定位

由于《流日半卷本》的出现,澄清了《故宫本》真伪之谜,然而在一年前中日合作的高科技检测中,颇多对《故宫本》有正面的结果和新的发现,当何传馨氏在怀素自叙帖的研讨会中报告后,使笔者等所有参与者甚慼振奋!值此故宫正式发表《检测报告》之时,笔者应当对几乎相反的结论有所检讨与说明,以免读者产生新的迷惑。

(一)对故宫怀素《自叙帖》高科技检测结果的回应

中国台北故宫博物院在石守谦院长的企划下,已由书画处何传馨先生与日本东京文化财研究所开启了首次合作,在二〇〇四年十月中,由东京携带高精细、红外线透射,及荧光数位摄影器材来中国台北故宫对怀素《自叙帖》进行六天的拍摄检测工作,经过一年的整理与筹备,预定二〇〇五年底发表专书:《怀素自叙帖检测报告》,为未来对古书画进行非破坏性科学检测奠定良好的基础,除了进一步肯定拙着《书法鉴定》也已经论证的《故宫本》为写本,非出钩摹,以及书迹残补等等确证为《水镜堂刻本》的母本等等之外,这次中日合作对《故宫本》高科技检测与本文推论直接相关,但在表面上与本文牴触者有以下两点,并参考《误诊学》[87]一书的启示,试提出方法上的检讨:

1.第一、二纸的纸质差异

检测结果,显示第二纸较第一纸的纤维较长,质地较紧密均匀,荧光摄影下显示第二纸有明显的横向罗纹,然对于第一、二纸书迹“墨色”的检测,只能显示“略有不同”而已。

对以上检测结果,何传馨《怀素自叙帖卷检测报告》的小结,正确客观地指出:

固然不能完全证实此卷就是米芾所见苏舜钦所补的一卷,不过至少符合苏舜钦本必需是以另一张纸补书的必要条件。[88]

笔者对此也完全同意,可是虽然符合了苏氏补书的条件,但也不排除复制者刻意为这第一纸的六行选用了不同的纸张,甚至于磨了不同的墨汁。因此纸墨虽与第二纸以下不同,仍然不能证明前六行为苏舜钦补书,以及第二纸以下是怀素真迹;也就是说并不能排除此卷自首至尾出于同一手笔。

因为当吾人只要将《故宫本》前二纸自开首六行起与《契兰堂本》以及与《流日半卷本》的三十行互勘时,三者既不相互钩摹又如此近似,且难分优劣的情况下,真是令人讶异:(1)怀素居然会在同一天如此精细地“复制自己”吗?甚至连误书之处也要照样复制?(2)又那么凑巧两本的前六纸都不约而同糜烂了?(3)又都同时被南唐内府收藏?(4)又同时重裱并转入苏耆和苏舜钦的收藏?(5)又在同一日经李建中题记?(6)然后又在同一日都被苏舜钦补书了?而且补得这么近似?世间竟有如此多重巧合的事吗?因此高科技的检测虽在“辨伪”上较为有效,但在“鉴真”上仍然有其困难度和限制性,如果没有《流日半卷本》的重新研究,笔者也几乎在怀素自叙帖研讨会后与其他学者同样沉浸在《故宫本》极有可能为怀素真迹的欢乐憧憬之中!

站在科学的立场,吾人尚须追究:(1)墨色尚未确证为两种不同材质,因为同一种墨汁写在不同性质的纸上,一定会产生不同的墨色。(2)手工制纸能有机器纸那么均匀吗?局部摄影能代表全部吗?检测时是否应该避免局部取样而扩大或全面取样?(3)吾人能彻底排除复制者刻意将第一纸选用不同的纸张和墨材吗?

2.骑缝印的印色差异

检测结果,显示“建业文房之印”与苏氏五印中的“武功之记”、略有深浅之别或色泽略近,而“赵氏藏书”明显较淡。在荧光摄影图像上也呈现深浅差异。何氏对此检验的小结是:

可以确知“建业文房之印”、苏氏五印及“赵氏藏书”各用不同的印泥钤盖,符合其不同归属的情形。

此一结论中,“赵氏藏书”本来在肉眼下也能明显见出印色之不同,但建业印与苏氏印的印色,肉眼难以区辨,现在用高精细及荧光摄影也只能作出略有深浅之别,甚至于色泽略近。笔者的问题是:(1)不排除伪作者将建业印刻意选用不同印泥钤盖,又由于印泥是少量手工制品,正如当今恐怕绝无只有一盒印泥和一种印色的书画家,想作伪者,更无例外,所以何氏自己也补充说:“本次检测暂不考量伪作者在钤盖时刻意取用不同印泥的情况。”

(2)即便使用同一盒印泥,当吾人在钤印时,每次将印石扑沾印色时也有轻重之分、均匀与否之别,再加钤印时施压亦有大小,因而呈现不同印色。在以上状况下,科技检测是否仍能正确判定是同一印泥而不会检测出不同印色?这也可能是非破坏性光学摄影检测法的限制吧!

(3)又此次高科技摄影取样时是否遍及其他各缝?其他各缝印色是否都能显示同一结果?或只是两、三缝的现象?总之,吾人应该尽量避免以偏概全扩大诠释的错误。

本来,中日合作科检的结果非常客观和科学,其结果也对《自叙帖》的时代和真伪提供了非常正面的讯息!因此读者或会认为笔者上述的商榷和回应过于严苛,是太高估了北宋时期的伪作伎俩,而陷入了用现代人的思维去臆测其情境来怀疑古人!故而问:古代人竟能设计和执行得如此天衣无缝吗?他会刻意将所谓补书的第一纸换用不同的纸和墨,又在钤盖南唐和苏氏印时刻意使用两种不同的印泥吗?笔者的答复是:一是目前对古代书画的科技检测仍在起步阶段,其检测和解读是否百分之百的周到和精确,仍有待考验;二是使用不同的纸墨和印泥来使复制品逼真,难道又是深奥的思维和难行的事吗?因此,吾人似乎也不能太低估了古人的智慧!当时的米芾及其周围,不就有很多黠慧的故事流传吗?如果仍然不能接受上述的检讨和回应,则又如何解答“双胞”和“三胞”所留下的种种疑问呢?

由1《流日半卷本》及2《契兰堂本》可证3《故宫本》之“入”字为“双笔勾画而成”,4《水镜堂本》刀刻胜墨迹3.科检的限制与误区

因此,诚如拙着《书法鉴定》第六章:《书法鉴定的科技化及其限制》中指出,科技仍有其限制性以及使用方法上的精密周全与否之别。若检测不能得到绝对值而只是近似值时,应当普遍采样检测,以免误判!正如笔者在前文《误诊学一书的启示》一节中,曾引用以下一段:“病理诊断,是临床断的法官,但是取材部位、取材过小以及同一张病理切片,不同的医生可能会得出不同的诊断结论。”[89]吾人科检书画也应避免类似的误鉴。

让我们再重温一下拙着《书法鉴定》前文中《科技鉴定西洋画成果的借鉴》一节,引用《纽约时报》在二〇〇四年六月十九日刊出一篇关于科技鉴定绘画的文章:《艺品真伪,计算机给答案?以科学技术鉴定佐证,准确度约百分之七十》,其副标题可以说是肯定了科技对鉴定的帮助,但是还有百分之三十的误差值,所以在应用与解读科技检测时还是由专家主导,诚如藉由光片可以判定你有无肺结核?但光片本身是透过专家的研判和解读才能告诉你有无肺结核。然而不同的医生判读同一光片会得出不同的结论来!

所以在上引一文中就有类似的话:

我们往往以为艺品真伪早就交给科学技术鉴定了,实则不然,直到现在,光谱学、脱氧核糖核酸鉴定和色素分析等技术,还是取代不了专家的意见。

这套系统会找出一些规律,但我们无法决定这些规律是否有意义?……我们要听专家的意见,我们可以向他们提供数字,他们负责解释这些数字。这种互动才是我们计划的真正价值所在。

总之,笔者认为,既然《故宫本自叙帖》是有苏舜钦补书后的“多胞胎”之一,则此卷书法时代的上限为苏氏补书的一〇四八年,因此不论补书第一纸的纸质、墨色有无不同,南唐“建业文房之印”及苏氏五印的印色相异,都不能改变这是北宋复制品的事实,因为以上的不同,都是可以由伪作复制者轻易做到的。即使有一天能证实南唐及苏氏印皆真,也无法证明这些印是在南唐,以及是由苏舜钦“亲加钤盖”上去的。一如儿孙可以僭用其父祖之真印一般,因为怀素自己绝不会“复制”或“克隆”自己的作品,也不会同时传至南唐内府和苏家,所以上述的“三胞”绝不是怀素亲笔。至于这“三胞”的上限,由于已有苏氏补书,所以上限是庆历八年(一〇四八);而其下限,则是据卷子前后的赵鼎(一〇八五—一一四七)收藏印,可定为南宋初,如果可以确定邵叶的收藏印为真,再加上新发现的“南昌县印”,当可提前到北宋末的邵叶(一〇九六藏),上距怀素大约三百年。而此一结论,寄望未来科技对于纸与墨能发展出非破坏性的精确断代方法时,给予进一步的肯定。

“南昌县印”何传馨考鉴辽宁省博物馆藏欧阳询《千字文》上,此印即《自叙帖》卷首半印,又何碧琪发现孙过庭《书谱》卷首骑缝印亦相似,经笔者肯定三印为同一印,可辅证《故宫本》的下限为北宋后期

(二)检讨与《故宫本》的定位

怀素生前,将其集时人誉扬其狂草书的诗文而成的《自叙》一文[90],一书再书,自无不可;但是以常情推断,当其酒后书兴大发,自其撰文之日起,直至其卒年约七九九尽可书写无数本;但其纵笔书写,绝对不会出现似上述三本如此接近的长卷。而这三本竟然都是书

于同一日,又同入南唐内府收藏,而且每一卷的前六行都不约而同糜烂了,都有苏舜钦的补书,天下有如此巧合的事吗?

有关真伪的结论,总有二中择一的机率,所以《故宫本》非真,在《自叙帖》的辩论史上并不新鲜,但正确的答案并不表示有正确的理由,我们期待更科学,更客观和没有争议性的理由和证据。

现在根据笔者对《流日半卷本》的研究,将《故宫本自叙帖》原先尚有“真迹”的可能给完全排除了。笔者认为此一新的证据,彻底否定了《故宫本自叙帖》为怀素亲笔的可能性!这绝不是笔者故作惊人之论,也非笔者始料所及,而只是顺着证据来说话。

即使笔者在过去也相信《故宫本自叙帖》的真伪问题是属于启老所谓的“模糊地带”,将成为永远争论而永不得解的“悬案”!或许,我们所有的古书画爱好者,也都希望对这些名迹的迷思一直会存在下去:“在生活中总有些密码,我们希望它永远也不会被破解!”[91]然而这次笔者对《流日半卷本》的研究却意外终止了吾人对《故宫本自叙帖》为真迹的模糊懵懂的憧憬,而得出一个明确但令人失望的答案。

由于勘验出两本墨迹本《自叙帖》竟然同出一手,而其上更钤有相同的“建业文房之印”以及五方相同的苏氏印,成了吾人译码的有力“物证”,彻底解开了《故宫本自叙帖》的真伪之谜。我们的结论是:《故宫本自叙帖》与《流日半卷本》以及《契兰堂本》的祖本为同出一手的“三胞本”,都不是出自怀素的亲笔,它们都是“怀素的分身”。

再进一步说:它们是北宋的时期从怀素真迹“映写”而成的量产复制品。如果大家相信穆棣的《论今本缝在线苏印为苏舜钦藏印》[92],则《故宫本》《流日半卷本》和《契兰堂本》都是苏舜钦一手所书,因为苏氏不可能同时藏有两、三本都从南唐传下来出于一手的真迹“多胞本”,而且都逐一为之补书!所以这些“多胞本”都是同出一手的“克隆”术“复制品”,否则,假如吾人不能确证或认同穆氏的说法:苏氏的五方骑缝印都是苏舜钦“亲加钤盖”的,那就很可能是苏舜钦之后像苏沂这样的北宋临摹能手的杰作。其最可能的制作时间当在苏舜钦补书的庆历八年与邵叶收藏的下限之间,即一〇四八至一〇九六年之间。1.检讨

为了谨慎起见,让我们再一次检讨上述结论之可靠性以及其他的可能性。

检讨1:《流日半卷本》有无可能是近代人依据《故宫本》所作的复制品?

答:不可能。因为该卷在清末的一九〇一年已传至日本,远在任何《故宫本》的影印本出现在民间之前。且有两则不同于《故宫本》的南宋人题跋,后人无由复制或无中生有。

检讨2:上述三本有无俱真的可能性?

答:怀素不可能“复制”在同一天内并有相同误书的狂草长卷,故绝不可能三本俱真。

检讨3:按逻辑推理论:三本中可能有一本是真,为另二本之母本;则《故宫本》或《流日半卷本》有无可能为另二本之母本?

答:三本中若有母本存在,则应有书迹优劣、笔性及印章的不同等等可以区别,然而三本之间均不能明确区分;加之,二墨迹本之南唐及苏家鉴藏印为同一套印章,故可确定不论是《故宫本》或《流日半卷本》,皆无成为它本之“母本”的可能,而且三本同出一人之手。

检讨4:《契兰堂本》之祖本有无可能为二墨迹本之母本?

答:《契兰堂本》虽非原刻而是翻刻,却与二墨迹本非常近似,而且细勘之下,除了可以绝对排除《故宫本》为其摹刻之母本之外,相反地,如比观第一一五行的“来”字,《契兰堂本》之第三笔的末梢上翻,与第四笔不相连续等等,也显然不是《故宫本》的母本;所以也就不是《流日本》的母本。

检讨5:从二墨迹本上之“建业文房之印”及苏氏五印完全相同以及《宝晋斋法帖》本的差异来看,在证据上街不足以确证各印皆伪而有真印的可能,则上述三本的制作年代有无可能提前到南唐升元四年(九四〇)之前?

答:若上述各印皆真,此一推理固然可以成立;然如何解释:a南唐时同时收到一模一样的三本《自叙帖》?b又同时传至苏舜卿,又被他在庆历八年(一〇四八)的同一日内补书前六行?因此这“三胞本”的制作年代不可能提前到南唐之前,而且庆历八年正是这三本复制时间的上限。故三印即真,亦是真印伪盖。

《故宫本》及《流日本》上“建业文房之印”为同一印,与《宝晋斋法帖》上者不同,《契兰堂本》有摹刻差异

《故宫本》“建业文房之印”印风近徽宗朝“睿思东阁”印,不似南唐印2.《故宫本自叙帖》的定位

这件历来震撼人心、影响深远的《故宫本自叙帖》,其隐藏的密码现因《流日半卷本》的重新研判而被破解,并证实不是怀素亲笔,使所有的爱好者感到若有所失,的确是极为令人遗憾的事,即使笔者自己也感到莫名的歉咎!但是证据在前,也不能为之曲笔。然而《故宫本》在基本上保有原迹的风格面貌,如果没有怀素真迹在背后作为临写攀升的指标,任何人都不可能凭空写出这样高水平并一新面目的作品。由于这“三胞本”是根据同一母本,出于一手复制,故相互间能如此逼似,这也可以说明此“克隆品”的制作者颇有复制及品管的能力,虽然离怀素大约有三百年的时差,相信在形貌上大致还能掌握十之八九,至于精神上可能有唐宋之别,吾人不妨以今人着清朝衣冠在清宫原址所扮演三百年前的康、雍、乾三朝之清宫电视剧与当年实际形象的差异来想象《故宫本》与怀素亲笔《自叙帖》之间这三百年的差别吧!也许以上的譬喻比较夸大了些,然则吾人不妨将《故宫本》与《流日半卷本》视作怀素原作的“分身”,因而吾人能够藉此想象一卷在运笔转折上更为灵动自在、笔法更为圆遒俊逸、神采更为飞扬拔俗的怀素《自叙帖》“本尊”的真面目!

假令没有《故宫本》的存在,吾人更无由遥想一卷更为精彩绝伦的怀素《自叙帖》真迹,可以让我们继续神驰不已,这不就是《故宫本》的价值所在了吗?所以本文的研究,只在指出《故宫本自叙帖》的本质属性,它并不是怀素亲笔所书;但是从书法史的宏观视角来看,《故宫本自叙帖》不但仍然是怀素“狂草”作品的唯一“样本”,它也是吾人建构唐代狂草发展史的时候,不能由任何其他作品来取代,也是不可或缺的“狂草”代表作!因为没有了《故宫本自叙帖》,唐代的“狂草书史”将会苍白无力,大为失色!

注释:

[38]文嘉《钤山堂书画记》,收录《书画录上》。台北:世界书局,一九七七年三版,页四二。

[39]范大澈,《丛书集成续编》第九十六册。台北:新文丰出版公司,一九八九年,页七三七。

[40]李郁周《故宫本自叙帖是苏液本自叙帖的摹本》,收录《怀素自叙帖与唐代草书学术研讨会论文集》。

台北:中华书道学会,二〇〇四年,页六一五。

[41]《历代书法论文选》(上海:上海书画出版杜,一九七九年),页五二七。

[42]朱家济《关于鉴别书画的问题》,收录《张元济七秩寿诞庆祝论文集》。北京:一九三七年。

[43][44][68]启功《论怀素自叙帖墨迹本》,收录《文物》。北京:文物出版社,一九八三年十二月,页八〇,七六,七六—八三。

[45][46][57]启功《论怀素自叙帖》,收录《唐怀素草书自叙帖》,页六八—六九,六九,六三—七三。

[47][48][69][73][79][80][81][86]徐邦达《怀素自叙帖辨伪》,收录《书谱》总七五期。香港,一九八七,页六八,六八,六五—六八,六五—六八,六七,六七,六七,六七。

[49][55]萧燕翼《关于怀素自叙帖的我见》,收录《一九九六第二届中国书法史论国际学术研讨会论文集》。北京:文物出版社,一九九六年,页一四八,一四八。

[50][54][56][65][66][67][70][71][72][74][75][76][77][84][85][89]傅申《书法鉴定一兼怀素自叙帖临床诊断》。台北:典藏艺术家庭,二〇〇四年十月,页一四八,二四九,二一九,二〇二,二六五,二七一,二六一,二〇二,二一九,一六八,二九三,二五六,二五六,一七五,一七五,二九八。

[51][52][64]李郁周《怀素自叙帖鉴识论集》。台北:蕙风堂,二〇〇四年,页一三五,一一三,一七七。

[53][78]唐朝轶,“中国书法在线”网站,北京,二〇〇五年四月。

[58]即使故宫与日本文化财的高科技摄影合作计划,似乎能将纸墨略作区分,但真能分出是两人的手笔吗?科技又能告诉我们哪一本是怀素的真迹吗?请参阅本文第十二节。

[59]李郁周《探秘》,页二一七—二二六;《鉴识》,页九三—九六。

[60][61][83]米芾《书史》,收录《宋元人书学论著》。台北:世界书局,一九六二年初版,页十七—十八,四七,四七。

[62]黄庭坚,《山谷题跋》,《宋人题跋》上(台北:世界书局,一九六二年初版,卷四,页四一。

[63]黄庭坚《山谷别集》卷十,收录《景印文渊阁四库全书》。台北:台湾商务印书馆,一九八六年,页七二一。

[82][92]穆棣《怀素自叙帖墨迹疑案变析与启功先生商榷》,收录《怀素自叙帖与唐代草书学术讨论会论文集》。台北:中华书道学会,二〇〇四年,页七一至三八,七。

[87]刘振华、陈小虹编著《误诊学》。台北:新店艺轩图书出版社,一九九八年。

[88]上述何氏一文将在二〇〇五年年底台北故宫出版的《怀素自叙帖检测报告》一书内发表,在此感谢何氏在出版前寄赠该文。本节内所引何氏文,皆出同一报告。

[90]姑且不论朱关田在《怀素自叙考》,一文中根本否定此文乃怀素自撰。一九八六年第四期《书法研究》上海书画出版社。后有刘启林《怀素自叙帖真伪辨略》一文否定朱说,一九九八年第六期《书法研究》。

[91]笔者在此处借用阮一峰报导:《达·芬奇密码引发解密热潮》一文中的句法。阮一峰,《达·芬奇密码引发解密热潮》,上海:二〇〇五年六月十七日《文汇读书周报》。