当前位置: 首页» 历代书法

蔡培聪 | 颜真卿《祭侄文稿》的美学价值与人格归因

发布人:发布时间:2026-01-17

颜真卿《祭侄文稿》的美学价值与人格归因

蔡培聪

(北京大学中文系)

在中国艺术史上,颜真卿及其《祭侄文稿》占据着一个独特而崇高的地位。苏东坡盛赞颜真卿,他曾在《书吴道子画后》评价道:“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”[①],将颜真卿之书法与杜甫之诗、韩愈之文、吴道子之画并举,视其为书法艺术领域中集大成式的巅峰。而在颜真卿的传世之作中,作于唐乾元元年(758年)的《祭侄文稿》尤为特殊,它不仅是与王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》并称的“天下三大行书”之一,更与《告伯父文稿》、《争座位稿》共同构成了代表其行草书最高成就的“鲁公三稿”。此稿淋漓尽致地展现了颜氏书法所特有的浑脱之气、浩然之风、圆熟之技、劲拔之力与磅礴之势,成为后人探析其艺术境界的关键文本。

作为一篇在特定历史悲剧(安史之乱)中诞生的祭文草稿,文稿中恣意奔放又沉痛顿挫的笔墨,与颜真卿其人的忠烈刚毅、其在国难家仇中的悲怆愤懑紧密交织,使得书法形式与内在精神达到了高度的同一,为理解中国古典美学中“书如其人”这一核心命题提供了经典的个案。因此,本文以《祭侄文稿》为中心,剖析其文本内涵与形式特征,并置于“书如其人”的批评传统中加以考察,阐释其艺术魅力如何根植于创作者的人格境界与生命体验,揭示这一伟大作品何以成为“天下能事”之典范的深层原因。

一、内涵解读与形式分析

颜真卿作《祭侄文稿》意在祭奠安史之乱中英勇牺牲的侄子颜季明。唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发。在平叛过程中,颜真卿之侄颜季明、兄颜杲卿、外甥卢逖都为国捐躯,颜氏一族损失三十余人,被牵连而俘虏关押的亲属有数百人。其中,颜季明惨遭砍头,入葬时仅存首骨,惨烈之至。文稿既有着对叛贼的极度愤恨,又有着对兄长颜杲卿和侄子颜季明深切的惋惜与悼念,还有对奸臣不救以致国家危亡、生灵涂炭的唾弃。

《祭侄文稿》本质上属于草稿,虽无意于书、无意精工,却也恰好因此妙手偶得、浑然天成、全无斧凿之痕。如元人张晏跋:“此祭侄季明文,今在余家。住京师,尝会诸贤品题,以为告不如书简、书简不如起草。盖以告是官作。虽端楷终为绳约。书简出于一时之意兴,则颇能放纵矣。而起草又出于无心,是其心手两忘。真妙见于此也。观于此帖,真行草兼备三法”[②],颜真卿书写时完全沉浸在悲痛中,超越了技法束缚与目的性要求,作品也由此纯粹是内在精神和深厚功力的自然流露。激愤又沉痛的感情得以如洪水一般率意倾泻,结体、行文、谋篇、布局一气呵成,达到“初无意于佳乃佳”的境界。

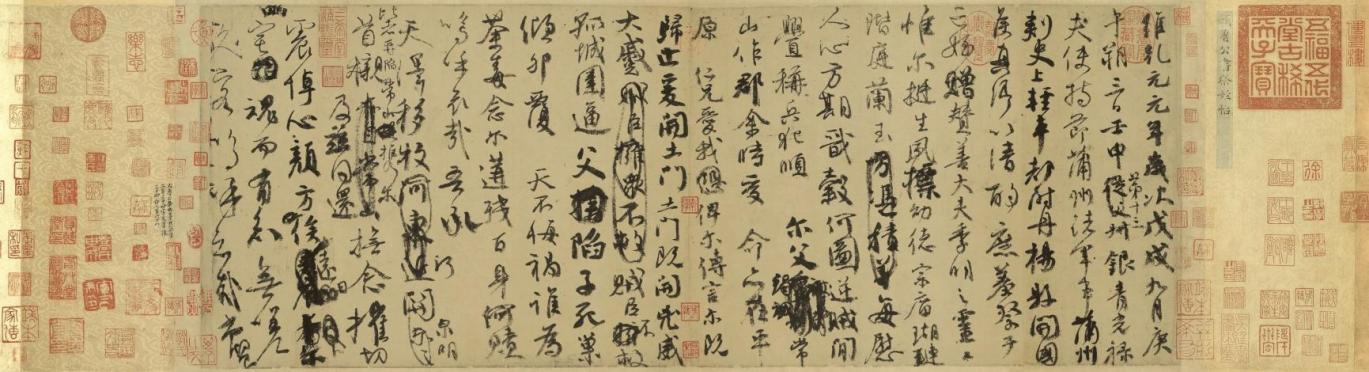

图1 颜真卿《祭侄文稿》 唐 高28.7厘米,长77厘米 共23行、235字,涂抹34字,合计269字 现藏于台北故宫博物院

原文:維乾元元年歲次戊戌九月庚午朔三日壬申,第十三叔銀青光禄大夫、使持節蒲州諸軍事、蒲州刺史、上輕車都尉、丹陽縣開國侯真卿,以清酌庶羞,祭於亡侄贈贊善大夫季明之靈:

惟爾挺生,夙標幼德,宗廟瑚璉,階庭蘭玉。每慰人心,方期戩穀,何圖逆賊間舋,稱兵犯順。爾父竭誠,常山作郡,余時受命,亦在平原。仁兄愛我,俾爾傳言。爾既歸止,爰開土門,土門既開,凶威大蹙。賊臣不救,孤城圍逼,父陷子死,巢傾卵覆。天不悔禍,誰爲荼毒?念爾遘殘,百身何贖?嗚呼哀哉!吾承天澤,移牧河東。泉明比者,再陷常山,攜爾首櫬,及兹同還。撫念摧切,震悼心顔。方俟遠日,及爾幽宅,魂而有知,無嗟久客。嗚呼哀哉!尚饗![③]

开篇交代作书的时间、作者的官职、与所述对象颜季明的关系(叔侄)、以及作书的缘由。此时笔墨饱满、笔法凝重,起笔沉稳冷静。接着行笔由缓渐疾,墨色也由浓转淡。整体氛围庄严肃穆,但相对规整的外表下,暗藏着颜真卿内心压抑、克制着的沉痛心绪。再往后,笔迹中已见行笔速度加快导致的枯墨与抹痕,但又气脉不断。悲愤之情已初见端倪。此后笔势愈见放纵,下笔重按,运笔跌宕,由行入草。情绪如暗涌渐成波澜,在笔锋起伏间化为无声的汹涌。

然后帖辞开始追思颜季明。思绪动荡、悲愤交织、难以抑制。墨色浓淡、用笔急徐、字形大小、体势倚正,皆在剧烈对比中形成张力。“宗庙瑚琏,阶庭兰玉”两句,都是以美好的事物喻颜季明。“瑚琏”是夏商周时期宗庙中盛放黍稷的贵重礼器(夏曰瑚,商曰琏)。其象征意义有两层:一是尊贵与重任,作为宗庙重器,象征颜季明是家族与国家可倚重的栋梁之材;二是祭祀与奉献,瑚琏用于祭祀,暗喻颜季明为国捐躯,其生命已如祭品般奉献于宗庙社稷,赋予其牺牲以神圣意义。阶庭兰玉则源自东晋谢安家族典故。谢玄以“芝兰玉树”比喻子弟应如庭院中的香草仙树,既有秀美风姿,又品德芳洁。颜真卿意在以此喻指颜季明是家族悉心培育的杰出后辈,有着高尚的品德与谦和的性情。“方期戬穀”与涂去的“方凭积善”或表示:年轻、优秀、前途一片光明的颜季明可谓是国之栋梁、颜氏家族的希望,是祖上积德而得来的。本可发光发热、多做利国利民的好事、通往至善之道,却惨遭此等横祸,颜真卿对此痛心不已,乃划去“积善”,不忍回忆。美好意象与残酷现实形成强烈反差,极大地强化了故事的悲剧感和颜真卿的悲愤之情。

颜氏一门忠烈,令狐峘《光禄大夫太子太师上柱国鲁郡开国公颜真卿墓志铭》云:“仍赐于诏书云:‘卿之一门,义冠千古’,由是公之德声,震于天下。时公从父兄常山太守杲卿同公建义,愤激于衷……忠烈之风,出于一门”[④],朱轼《名臣传论》亦言:“颜杲卿、真卿各以一郡起兵,讨贼事虽无成,大义凛千载矣。义声一动,河北响应,以二公之才,乌合二十万,而常山未及旬日,平原亦终不支……杲卿骂贼,百世下如闻其声;真卿立朝忠贞劲直,侃侃乎社稷之佐。临难则抗节贼庭,至死不屈,二人为唐室增光岂小哉?”[⑤]颜季明之父颜杲卿在常山任太守,尽职尽责、竭诚尽力。颜真卿则是在平原郡任职。他们忠贞爱国、英勇抗敌,使战争的被动局面得到扭转。 颜杲卿出于对颜真卿的爱护,担心他受到伤害,故派颜季明来给颜真卿传信。待颜季明回去后,土门已成功收复,亦由此大挫叛贼的锐气。可不久后,在一场兵力悬殊的战斗中,因朝廷用人无方,奸臣害国,贼臣王承业按兵不动,不出力支援,导致颜杲卿被叛贼俘虏,继而被凌迟处死;颜季明则是战死并被砍头,深遭摧残,已无完整之身。政局日下,荼毒苍生,土门又被叛军夺回,陷入“父陷子死,巢倾卵覆”的惨痛处境。书稿行至“土门既开”,笔画由凝重转为劲疾,字势开张、速度加快。及至“呜呼哀哉”四字,已是笔势如潮,倾泻直下,字间连绵不绝,那无法言说的悲愤,尽在行笔的奔流中彻底释放。其中最初的“贼臣拥众不救”被涂去,接着写下“贼臣拥”且“拥”字只写了一半,最后改为“贼臣不救”,可见颜真卿对贼臣王承业等人痛切的恨意,也是对痛苦回忆的反复咀嚼;“父擒子死”改为了“父陷子死”,一字之差尽显困境之无助。

文中记载颜泉明在去京道的途中被王承业拘禁于常山,被释放后带回了颜季明等人的尸首。颜真卿等候一个遥远的良辰吉日为颜季明选择一处清幽的墓地,并愿颜季明在天有灵不要嗟叹久居于此,愿他享用这些饱含怀念之情的祭品。文稿行至“吾承天泽”之后,涂改增多,字行倾斜,行间添写小字,章法趋于散乱。书写的快慢已完全被心绪牵引——“抚念摧切,震悼心颜”字字沉痛,似可见其泪落纸上、笔随心颤。及至末尾,悲愤之情达于顶点,书写完全为情感驱动,字与字连绵缠绕,笔势一泻而下,最后一行更是迫近纸缘,仿佛汹涌的情感浪潮将要冲破物质的局限;墨竭笔枯,仿佛一声长啸至此气绝。“首榇”二字前后反复修改,似在悲痛中辗转难定。文末最后数字全然倾侧,如人将崩倒,笔已不能成形。

黄庭坚在《山谷题跋》中评道:“鲁公《祭季明文》,文章字法,皆能动人”[⑥]。颜真卿《祭侄文稿》全篇内容句句抓人心魂、笔墨也气势磅礴。纵笔奔放,有一泻千里之势。墨色浓淡交织,枯润相映。用笔方圆兼济,藏露互见。核心笔力以圆笔中锋为主,笔下线条刚健雄厚,细劲处如金风秋鹰、筋骨凝练,流畅处似江河奔涌、一往无前,重顿处则戛然而止,形成强烈的节奏对比。墨色浓郁处涩润相生,给人以浑厚大气之感。文稿中大量渴笔与枯墨的运用,除与颜真卿所用短秃硬毫、麻布纹纸及浓墨等工具材料的摩擦阻力有关外,更因其书写时悲恸情感难以抑制、无暇斟酌墨色。感情不能自已而流露于毫端,笔墨渐趋干枯有似泪已流干。此稿蘸墨一共七处,与情绪的起伏相对应。颜真卿常常一笔墨连续书写数字乃至数十字,直至干枯仍继续奋笔,这些如秋风刮过的笔触,强化了线条的苍劲质感与情绪的凝重张力。其字势奇正相生,或端正凛然,或倚侧相顾。大小参差、错落有致,又气脉不断,笔断意连。笔细处潜行内蕴,挥洒处则如行云流水,起伏随情,妙合自然。整体布局聚处不显拥挤,疏处可容走马,密处几无缝隙。同时,《祭侄文稿》满纸皆是涂改痕迹,却正因这未加修饰的草稿状态,深刻映照出颜真卿当时义愤填膺、情如潮涌的内心世界。整篇在剧烈的墨法、笔势与章法的“失控”中,实现了书写与情感的同构,纸上的每一处“无序”,皆成为忠魂悲歌最深沉的注脚。前部的疏朗平静与后部的稠密动荡形成强烈对比,在矛盾中达成高度统一,构筑起一个充满悲剧力量和史诗般壮阔感的视觉空间。

二、人格的注脚与艺术的旨归

中国书法理论中“书如其人”的观念源远流长,自汉代扬雄《法言·问神》的“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣”[⑦]到唐代柳公权的“心正则笔正”[⑧]再到后世,形成了一套将人格修养与书写艺术相联结的阐释体系。这一话语把内在、复杂的伦理与个性要求,转化为具体可感的风格、技法与笔墨气象,从而在“人”与“书”之间建立起一种因果联系,使“人”成为“书”的价值本源与意义归宿。如在欧阳修看来,书法传世不仅依靠技艺,更关键在于作者的贤德,他强调“古之人皆能书,独其人之贤者传遂远。然后世不推此,但务于书,不知前日工书随与纸墨泯弃者,不可胜数也”[⑨],并对时人仅重技法、忽视修养的风气提出批评——“今人不然,至或弃百事,敝精疲力,以学书为事业,用此终老而穷年者,是真可笑也”[⑩]。明代项穆则进一步系统化此理论:“心为人之帅,心正则人正。笔为书之充,笔正则书正矣。……故欲正其书,先正其笔,欲正其笔者,先正其心”[⑪],将内在心性的修养视为艺术创作的起点,并进一步阐释:“故心之所发,蕴之为道德,显之为经纶,树之为勋猷,立之为节操,宣之为文章,运之为字迹”[⑫],构建了一个从内德到外艺的完整逻辑。这一观念的最终指向,是通往《孟子·尽心下》所言“充实之谓美”[⑬]的审美理想,即人格的丰盈是实现艺术之美的前提。

若将此观念置于书法史中观察,颜真卿的接受史可谓是经典案例。正如《孟子·万章下》指出:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也”[⑭],书法鉴赏同样须结合其人其世。颜真卿在唐代虽以忠烈闻名,其书法地位却未受充分重视。直至宋代,在“人品重于书品”的观念推动下,其书作价值才得以确立。苏轼有言:“凡书像其人……古之论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也”[⑮],将道德置于艺术性之上,认为书法并不仅仅是技巧的展现,它更应反映书写者的整体人格。因此,评价书法时,必须将艺术成就与书家的生平事迹、道德品格结合起来进行综合考量。颜真卿可谓是德艺双馨的典范。其人格中贯彻着对道义、忠义的追求,他在安史之乱中挺身而出、在仕时敢于直言谏诤、持节不屈最终为李希列害死于狱中的种种忠烈事迹,尽显于其书法所呈现的雄浑刚健之气中。其书法雄强、醇厚、庄重、沉着、刚劲,有似其为人。欧阳修评颜真卿云:“颜公忠义之节,皎如日月,其为人尊严刚劲,象其笔划”[⑯],又言“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人”[⑰]。颜真卿其人在历代评论中,始终以“立朝正色,刚而有礼”的忠义形象屹立。史载“天下不以姓名称,而独曰鲁公”[⑱](《新唐书》),其名节已超越姓氏,成为道德人格的象征。欧阳修对其推崇备至,认为他“当禄山反,哮噬无前,鲁公独以乌合撄其锋”,其志可嘉;晚年更“为奸臣所挤,见殒贼手”,而“毅然之气,折而不沮”,堪称忠烈典范。这种“英烈言言,如严霜烈日,可畏而仰哉”[⑲]的生命意象,为其书法奠定了厚重的人格底色。苏轼《题鲁公帖》亦言:“观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书。是殆不然。以貌取人,且犹不可,而况书乎? 吾观颜公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已,凛乎若见其卢杞诮而叱希烈”[⑳]。颜真卿的道德高度使其书法风格获得持续的正向诠释,其笔墨也被赋予中正刚毅的象征意义,从而在艺术与道德双重维度上成就了典范地位。

在书法批评史上,对其代表作《祭侄文稿》的解读、品鉴始终紧密联系着这份人格光辉。《停云馆帖》载,颜真卿被誉为“唐朝第一等人”,其《祭侄文稿》“纵笔浩放,一泻千里”,不仅体现其忠贤,更有超逸的境界——“如公之忠贤,使不善书,千载而下,世固爱重,况超逸若是,尤以宝之”。而此种超逸境界源自“当公注思为文,而于字画无意于工而反极其工”[21]的创作状态,是至情驱动下的天然流露。董逌《广川书跋》则从形式分析切入,指出其点画结构“峻拔一角,潜虚半股”,笔法严谨而气象端劲,使人“望之知为盛德君子也”[22]。至清人王顼龄跋:“鲁公忠义光日月,书法冠唐贤。片纸只字,足为传世之宝。况《祭侄文》尤为忠愤所激发,至性所郁结,岂止笔精墨妙,可以振铄千古者乎”[23],强调此稿的价值远超一般的“笔精墨妙”。王澍《竹云题跋》的阐发更为深入,他体会到稿中“鲁公痛其忠义身残,哀思勃发,故萦纡郁怒,和血迸泪,不自意其笔之所至,而顿挫纵横,一泻千里,遂成千古绝调。”,并表明他“平生爱临鲁公三稿,不惟喜其书,以其可以发人忠孝之思,故援豪濡墨,辄觉腕底有鲁公神至”[24]认为临习时笔墨间自能与鲁公的“古钗、屋漏痕”等微妙笔法产生精神契合。综观这些题跋、品评,其核心逻辑可以一以贯之:颜真卿的书法成就,尤其是《祭侄文稿》撼人心魄的力量,根源在于其忠义人格、亲亲仁德、爱国之心、悲愤情感的灌注,艺术价值与生命境界在此达到了高度的统一。

蔡培聪,北京大学中文系2025级文艺学硕士研究生。

注释:

[①] 苏轼撰,徐新韵译注:《东坡书画论译注》,上海:上海书画出版社,2023年,第114-115页。

[②] 王杰纂:《钦定石渠宝笈续编》卷三十六御书房藏一,清乾隆末年内府朱格钞嘉庆增补本。

[③] 顔真卿撰,赵阳阳点校,马梅玉审校:《顔鲁公文集·卷十一》,西安:陕西人民出版社,2021年,第230页。

[④] 董诰等编:《全唐文·卷三百九十四》,北京:中华书局,1983年,第4011页。

[⑤] 顔真卿撰,赵阳阳点校,马梅玉审校:《顔鲁公文集·补遗》,西安:陕西人民出版社,2021年,第488页。

[⑥] 黄庭坚著,刘琳等点校:《黄庭坚全集·正集卷第二十八》,北京:中华书局,2021年,第690页。

[⑦] 扬雄撰,汪荣宝注疏,陈仲夫点校:《法言义疏》,北京:中华书局,1987年,第160页。

[⑧] 刘昫等撰,中华书局编辑部点校:《旧唐书·卷一百六十五》,北京:中华书局,1975年,第4310页。

[⑨] 欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集·卷一百二十九》,北京:中华书局,2001年,第1970页。

[⑩] 欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集·卷一百三十七》,北京:中华书局,2001年,第2164页。

[⑪] 项穆著,李永忠编著:《书法雅言》,北京:中华书局,2010年,第193页。

[⑫] 项穆著,李永忠编著:《书法雅言》,北京:中华书局,2010年,第37页。

[⑬] 朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2011年,第346页。

[⑭] 朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2011年,第302页。

[⑮] 苏轼撰,茅维编,孔凡礼点校:《苏轼文集·卷六十九》,北京:中华书局,1986年,第2206页。

[⑯] 欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集·卷一百四十》,北京:中华书局,2001年,第2242页。

[⑰] 欧阳修著,李逸安点校:《欧阳修全集·卷一百四十一》,北京:中华书局,2001年,第2261页。

[⑱] 欧阳修,宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书•卷一百五十三》,北京:中华书局,1975年,第4861页。

[⑲] 欧阳修,宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书•卷一百五十三》,北京:中华书局,1975年,第4861页。

[⑳] 苏轼撰,茅维编,孔凡礼点校:《苏轼文集·卷六十九》,北京:中华书局,1986年,第2177页。

[21] 顔真卿撰,赵阳阳点校,马梅玉审校:《顔鲁公文集•卷二十二》,西安:陕西人民出版社,2021年,第353页。

[22] 倪涛编,钱伟强等点校:《六艺之一録•卷八十一》,杭州:浙江人民美术出版社,2015年,第1880页。

[23] 王杰纂:《钦定石渠宝笈续编》卷三十六御书房藏一,清乾隆末年内府朱格钞嘉庆增补本。

[24] 王澍著,李文点校:《竹云题跋•卷四》,《虚舟题跋 竹云题跋》,杭州:浙江人民美术出版社,2019年,第339页。