当前位置: 首页» 东方思想

王志远 | 中国书法与世界书象

发布人:发布时间:2025-05-23

中国书法与世界书 象

沛溪·王志远

(中国社会科学院研究员 宗教艺术研究室前主任)

近年来,中国书坛风云骤起,以创新名义发难,对传统书法形成巨大的冲击波。身披书法组织机构重要职务外衣的一批人物纷纷登场,甚嚣尘上,一时间让世人神鬼难辨,看得懂的感慨万分,看不懂的自叹无知。真相到底如何?到了应该分辨清楚,以正视听的时刻了!绝不能再继续下去,鱼龙混杂,鱼目混珠,以假乱真,误人子弟!

中国书法作为东方艺术的独特形式,具有近三五千年的历史,从古至今,历经各种表现形式的丰富变化,给我们留下一份宝贵遗产,至今绵延不绝,万众瞩目,谓之国魂,亦不为过。

什么是“中国书法”

首先,我们要明确什么是“中国书法”,它的内涵和外延并非漫无边际,可以任意蹂躏。书法是中国传统文化艺术中的一种独特形式,其定义、内涵与外延可以从以下角度系统阐述:

一、定义

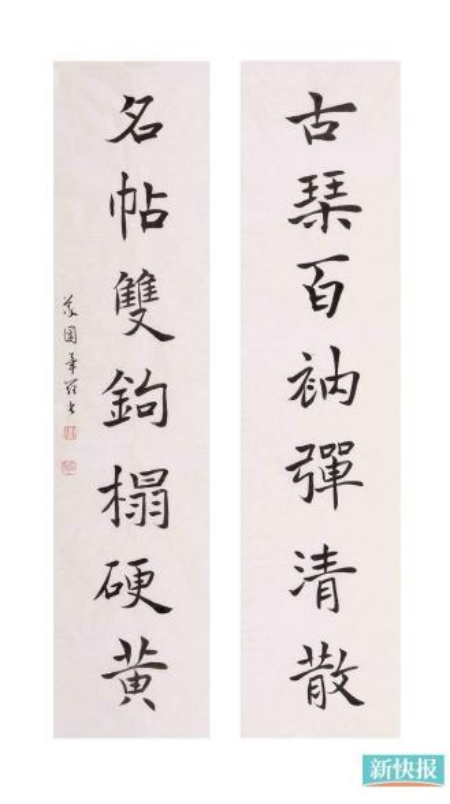

书法是以汉字为载体,通过毛笔(或硬笔)的书写,结合用笔、架构、章法、行气等艺术表现手段,传达审美意境与文化内涵的视觉艺术。它既是实用性的文字书写技能,更是精神表达的艺术形式。

二、内涵(核心特征)

1. 汉字为基础

即以汉字形体(以繁体字为主)为创作素材,依赖笔画、结体、布局等要素进行艺术化表现。汉字的初始目前普遍认为是甲骨文,甲骨文在很大程度即是“书象”,是典型的象形文字。但是,甲骨文在历史进程中,以象形、指事、会意、形声、转注和假借等六法,成功地完成了从具体到抽象、从表意到表音的发展过程,基本脱离了单纯的“象”。特别是在其后数千年的发展变化中,从“象”生“法”,彻底转变为独具特色的“中国书法”。

2. 笔墨为核心

工具:毛笔的软弹性与墨色的浓淡枯润形成独特表现力。

技法:三法,包括笔法(中锋、侧锋等)、墨法(润燥、层次)、章法(虚实呼应)等。

3. 审美与情感表达

通过用笔节奏、空间构成传递书家的个性、情感与哲学思考,创造符合中国传统审美情趣的作品。(如"书为心画")。

4. 文化承载

融合中国文学(诗文内容)、中国哲学(阴阳虚实)、中国伦理("字如其人")等多重文化维度,体现中国精神。

三、外延(扩展范畴)

1. 形式分类

书体:甲骨、篆、隶、楷、行、草及变体(如狂草、瘦金体)。

载体:碑刻、楹联、扇面、手卷、挂轴、摩崖石刻等。

2. 实践维度

实用书写:日常应用与规范字(如台阁体)

艺术创作:强调独创性与审美价值(如王铎的涨墨法)。

行为艺术:适度表现性书写(如张旭、怀素在公孙大娘剑舞之际挥毫创作的豪迈表现)。

3. 跨领域关联

与绘画("书画同源")、篆刻(金石味)、设计(字体设计)互动。配合古琴、洞箫、古典舞蹈有感而挥毫。

现代拓展:数字书法、装置艺术中的书法元素。

4. 社会功能

教育:修身养性的传统途径,字如其人,字正心正。

文化象征:汉字文化圈的标志性遗产(如 UNESCO 非物质文化遗产)

四、争议与边界讨论

非汉字书法:少数民族书法、阿拉伯书法、西方calligraphy是否可归类?学界多认为严格意义上的书法需以汉字为根基。

现代实验:抽象水墨、破坏性书写是否属于书法?常引发传统与创新的争论。

总结

书法的本质是"有法度的书写艺术",其内涵强调汉字、笔墨与文化精神的统一,外延则随时代扩展至多元表现形式,但始终以中国传统美学为内核。这一艺术形式的独特性在于其兼具功能性与哲学性,成为东方美学的典型符号。

书法作为一门艺术的概念并非由某个人在特定时间点提出,而是随着汉字书写艺术的发展逐渐形成的。以下是其历史演变的关键节点:

1. 早期萌芽(商周至秦汉)

甲骨文与金文:商周时期的甲骨文和金文虽以实用记录为主,但已具备书法的基本要素(笔法、结字、章法),可视为书法艺术的早期形态,处于由“象”依据“法”转型的阶段。

秦代小篆:秦始皇统一文字后,李斯整理小篆,使书写规范化,此时书法附属于文字实用功能,尚未独立为普遍认可的书法艺术。但是由于其自身具备的庄严肃穆而产生的美感,后世则以之为书法艺术的一个门类予以继承。

2. 艺术自觉(汉代)

隶书与理论出现:东汉时期,隶书成熟并发展出丰富的美学风格(如“蚕头燕尾”),同时出现了最早的书法理论著作,如崔瑗的《草书势》,标志着书法开始被视为独立的艺术形式。

扬雄的“书为心画”:汉代学者扬雄提出“书为心画”,将书法与个人情感表达联系起来,为后世书法美学奠定基础。

3. 理论体系化(魏晋至唐代)

王羲之与“书圣”地位:东晋王羲之的行书(如《兰亭序》)被推崇为“天下第一行书”,书法艺术地位显著提升。

唐代张怀瓘的“文墨相兼”:唐代书论家张怀瓘在《书议》中明确提出书法需“先文而后墨”,强调文化修养与笔墨技艺的结合,进一步系统化了书法艺术的理论。

4. 心学与哲学深化(明清)

刘熙载的“书法心学”:清代刘熙载在《艺概》中提出书法是“心学”,将书法与儒家心性哲学关联,强调“心正则笔正”。

陈白沙的“茅龙笔书法”:明代陈白沙以心学思想融入书法,主张“以正吾心,以陶吾情”,推动书法与个人精神修养的结合。

总结

书法作为艺术概念的形成是一个渐进过程:

汉代(崔瑗、扬雄)是理论萌芽期;

魏晋(王羲之)是艺术实践高峰;

唐代(张怀瓘)理论体系化;

明清(刘熙载、陈白沙)与哲学深度融合。

因此,书法并非由某一人提出,而是在历史长河中由书写实践、理论总结和哲学思考共同塑造的。

中国传统书法对西方文化艺术的影响——书象的形成

中国书法对西方艺术界产生了深远的影响,主要体现在艺术创作、学术研究、文化交流和市场价值等多个方面。早在19世纪,英国外交官戴维斯和意大利传教士晁德莅就曾将中国书法教材翻译成英文和拉丁文,推动了中国书法在西方世界的传播。 20世纪初,法国艺术家米约曾将中国《草字汇》译成法文,并在巴黎出版,影响了欧洲现代艺术的发展。

部分西方抽象表现主义画家(如马克·托比、弗朗兹·克莱因)受到中国书法笔触的启发,将书法的动态线条融入绘画创作。

中国书法对西方艺术界的影响不仅体现在艺术创作和学术研究上,还通过国际展览、市场交易和教育交流等方式持续扩大其全球影响力。未来,随着更多跨文化项目的开展,中国书法有望进一步融入世界艺术体系。

以下是一些典型案例:

1. 王羲之《兰亭集序》与达·芬奇《蒙娜丽莎》的类比研究

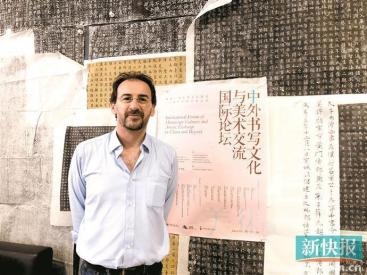

意大利汉学家毕罗(Pietro De Laurentis)。1996年,初次看到汉字的毕罗被其“新颖性”所吸引,汉字的符号、线条、结构,对于成长于拉丁字母体系中的他来说,是一种全新的视觉体验。在学术讨论会上将王羲之的《兰亭集序》与达·芬奇的《蒙娜丽莎》相提并论,以帮助西方人理解中国书法的文化高度和艺术分量。这一类比引发了广泛关注,促进了西方学界对中国书法的重新审视。

毕罗认为:我作为一个西方人,从小在欧洲长大,以我的知识背景来看,书法是一门非常前卫的艺术。因为我们西方根本没有这样的艺术。只是最近一百年,世界文化交融之后,我们的艺术领域才出现了抽象艺术,像波洛克那种强调抒发性、率性的艺术样式。但中国的书法艺术,早就不止这样的高度了。与其要从抒发性的角度关注抽象表现主义的波洛克,还不如好好研究怀素、张旭。能够在非常有限的空间里,在咫尺之间,能把艺术的高度和丰富性推到如此程度,我认为只有书法能做到。而且,哪怕怀素、张旭笔法有些很奔放,但他们依然是有法度的,不是为了狂而狂。

收藏周刊问:怎样的作品才称得上书法作品?

毕罗回答:必须要有笔墨,笔法和用笔得熟练。而我认为这些组成书法功底的要素比纯粹抒发心情更重要。这取决于所书者对古代经典作品了解得有多深刻。中国书法历史悠久,作品非常丰富,所以,要熟练地掌握毛笔、宣纸,达到一种得心应手的水平,要下极大的功夫,这是我对书法的基本认识。研究书法不仅仅是研究写字的问题,它还跟建筑、绘画、服装、石刻等多种生活场景的因素息息相关,这是一个审美修养的反映。

2. 赖廷阶书法在国际舞台的展示

在中国并不闻名于世的书法家赖廷阶,其作品登上纽约时代广场纳斯达克大屏,吸引了全球艺术界的目光。他的作品还在巴黎奥运会艺术交流展上展出,并被奥运冠军收藏,进一步提升了中国书法在国际上的影响力。

他的书法作品《唯用一好心》在美国杜邦拍卖公司以9.56万美元(约67万元人民币)高价成交,显示了中国书法在国际艺术市场的商业价值。

中国传统书法在西方的变形

——西方所谓现代派书象的出现

西方艺术家对中国书法艺术的借鉴是一个跨文化融合的典型案例,从书法到书象,是从西方开始的。以下几位代表人物尤为突出:

1. 马克·托比(Mark Tobey)

抽象表现主义先驱:托比深受东方文化影响,20世纪30年代接触中国书法后,发展出独特的"白色书写"(White Writing)风格。他的作品如《Broadway》(1936)以细密线条交织,模仿书法的韵律感,将禅意与抽象笔触结合。

文化背景:他曾旅居中国,学习书法与道教思想,其作品被视为西方抽象表现主义与东方美学的早期桥梁。

2.亨利·米肖(Henri Michaux)

墨迹实验:这位法国诗人画家受中国草书启发,创作了大量墨汁画(如《Mouvements》系列),通过快速运笔表现潜意识流动,接近书法"一气呵成"的理念。

跨媒介性:其作品常结合文字与图像,呼应中国书法"书画同源"的传统。

3. 弗朗兹·克莱因(Franz Kline)

行动绘画的书法性:虽然克莱因否认直接受书法影响,但其大幅黑白作品(如《Chief》,1950)的粗犷笔触与草书结构高度相似。他通过建筑般的墨块布局,展现了书法中"计白当黑"的空间哲学。

4. 皮埃尔·阿列钦斯基(Pierre Alechinsky)

东西方融合:作为眼镜蛇画派成员,他在1950年代接触日本书法后,发展出自由线条风格。作品如《Central Park》以环形构图和飞白效果,呼应书法的手势美学。

深层影响机制:

线条的解放:书法为西方艺术家提供了"线条独立于描绘对象"的范式,助推了抽象艺术发展。

表演性创作:书法创作中的身体动作启发了波洛克等人的行动绘画。

精神性表达:书法"意在笔先"的理念与抽象表现主义的直觉性产生共鸣。

争议与反思:

部分学者(如高居翰)指出,西方艺术家多从形式层面借鉴,较少深入书法背后的文化体系。这种"表面化吸收"恰也体现了跨文化传播中的创造性误读现象。

当代延伸:

21世纪数字艺术中,如朱莉·梅赫雷图(Julie Mehretu)的叠加式线条构图,仍可见书法美学的当代转化。

西方抽象派在发展中确实从中国书写艺术(尤其是书法)中汲取了灵感,这种跨文化的影响主要体现在形式、精神内核和创作方法上。以下是具体的元素及其影响:

1. 线条的动态性与表现力

书法笔触的韵律:中国书法强调线条的流动性和节奏感,如草书的狂放、行书的流畅。西方抽象表现主义艺术家(如弗朗茨·克莱恩、马克·托比)受到启发,将书法的笔势转化为抽象绘画中的动态线条,赋予画面强烈的运动感和情感张力。

“一笔书”的启示:书法中一气呵成的连贯性(如怀素、张旭的狂草)影响了波洛克(Jackson Pollock)的“滴画”技法,其作品中的线条虽无具体字形,但保留了书写般的即兴性和连贯性。

2. “气韵生动”的美学理念

能量与呼吸感:中国书画的“气韵生动”强调作品内在的生命力,这与抽象表现主义追求的情感宣泄(如德·库宁的狂暴笔触)不谋而合。艺术家通过墨色的浓淡、笔触的轻重模拟书法中“气”的流动。

留白与空间:中国书法的章法布局(如虚实相生)被罗斯科(Mark Rothko)等画家借鉴,通过色块的对比和空白营造精神性的空间体验,类似书法中“计白当黑”的哲学。

3. 媒介与偶然性的探索

水墨的随机性:中国水墨的渗透、晕染效果(如泼墨)启发了西方艺术家对材料偶然性的实验。例如,法比恩·维迪尔(Fabienne Verdier)将中国水墨的不可控性与抽象表现主义结合,创作出兼具东方意蕴和西方狂放的作品。

工具的创新:书法的大笔挥洒影响了抽象画家对工具的使用,如克莱恩用宽刷模仿书法中的“飞白”,蓝正辉(中国抽象水墨艺术家)则自制巨笔创作大尺幅作品,与西方抽象的大胆尺度呼应。

4. 文字符号的抽象化

甲骨文与金石味:魏乐唐等华人艺术家将甲骨文的抽象符号融入油画,形成独特的“文字抽象”。西方艺术家如米罗(Joan Miró)也受到东方文字启发,在作品中融入类似符号的简约图形。

“无意义”的书写:部分抽象画家(如赛·托姆布雷)模仿书法的形式但剥离其语义,仅保留笔迹的纯粹视觉性,呼应了中国书法中“形”与“意”的分离。

5. 哲学与精神的交融

禅意与即兴:书法中的“无意于佳乃佳”与抽象表现主义的“自动书写”理念相通,均强调创作时的无意识状态。例如,赵无极的抽象画结合了老庄哲学的“虚无”与西方抽象的色彩爆发。

东西方“抽象”的差异:中国艺术的抽象更重“意象”(如山水画的“似与不似”),而西方抽象派则偏向纯粹形式。但两者在20世纪的对话中形成了混合风格,如林学明将丙烯的理性与水墨的感性结合。

总结

西方抽象派对中国书写艺术的吸收并非简单模仿,而是通过解构线条、墨韵和哲学,重新诠释了“书写性”在抽象艺术中的可能性。这种跨文化影响也推动了中国当代艺术家(如蓝正辉、王绍强)以传统水墨回应全球抽象潮流,形成双向的创造性转化。

至此,也就是说,从20世纪30年代开始,西方已经受到中国书法的影响,出现了似乎是书法实则是书象的作品。而这种阉割了中国书法最基础最根本最起码要素的作品,不断反向输送到东方,首先影响到的就是以西方文化为先导的日本。

通过西方的书象变形改造

促使日本出现了所谓东方现代派的书象

日本现代派所谓书法实为书象(前卫书法)的代表人物,主要包括以下几位,他们在20世纪中叶推动了与书法艺术分道扬镳成为书象的所谓革新,将抽象表现主义、现代艺术理念替代了中国传统书法在日本的千年传统:

1. 手岛右卿(1901–1987)

地位:被视为日本前卫书法的奠基人之一。

贡献:1954年,他的作品《崩坏》(《崩壊》)在巴西圣保罗双年展上引起国际关注,以抽象笔墨表现“崩坏”的意象,成为现代派书法(书象)的经典。

风格:强调“少字数书法”,通过极简的笔墨造成反常的书象,传递强烈的视觉冲击和哲学意蕴。

2. 上田桑鸠(1899–1968)

地位:所谓现代书法(书象)团体“墨人会”的创始人之一。

贡献:摧毁传统书法的文字可读性,探索纯线条与墨象的表现力,接近抽象绘画。

3. 井上有一(1916–1985)

地位:国际知名度最高的日本现代书法(书象)家。

风格:以狂放的“单一字”作品闻名(如《贫》《虎》),用身体动作和泼墨技法创作,融合行为艺术,摧残传统书法,臆造现代书象。

影响:其作品被西方艺术界视为东方抽象表现主义的代表。

4. 森田子龙(1912–1998)

地位:前卫书法(书象)团体“墨人”的核心成员。

特点:注重空间构成与墨色变化,作品常介于书法与抽象艺术之间。

其他重要人物:

比田井南谷(1912–1999):提出“电子的书法”概念,探索书法与科技的结合。

嶋本昭三(1928–2013):具体派艺术家,以“掷墨”(类似中国现在的“吼书”)等激进手法打破传统。

背景:

所谓现代派书法,实则为书象派异端,兴起于二战后,受西方抽象艺术和日本“具体派”等运动影响,强调脱离文字束缚,追求线条、墨象的纯粹表现。这些艺术家通过国际展览(如圣保罗双年展、卡塞尔文献展)将日本现代书法“书象”推向世界。

日本的“少字派”(或称为“具体派”和“物派”)确实在一定程度上受到了西方抽象派艺术的影响,但同时也结合了日本本土的禅宗哲学、传统美学和战后社会反思,形成了独特的艺术表现。以下是具体分析:

1. 西方抽象艺术的影响

抽象表现主义与行动绘画:

具体派(Gutai)的艺术家,如白发一雄和田中敦子,受到美国抽象表现主义(如波洛克、德·库宁)的启发,强调身体行动与绘画的直接性。例如,白发一雄用脚作画,探索身体与材料的互动,这与波洛克的滴画法有相似之处。

极简主义与观念艺术:

物派(Mono-ha)的艺术家,如关根伸夫和小清水渐,受到西方极少主义(如唐纳德·贾德、卡尔·安德烈)的影响,但他们的作品更强调物质本身的自然属性(如土、石、木)而非纯粹的几何形式。

2. 日本本土的哲学与美学根基

禅宗与“绝对无”的概念:

京都学派的哲学家西田几多郎提出的“纯粹经验”和“绝对无”影响了物派艺术家,他们关注“物”的存在状态,而非人为的造型干预。这与禅宗的“空观”和“物我合一”思想密切相关。

传统工艺与自然观:

日本传统美学中的“侘寂”(Wabi-Sabi)和“间”(Ma)概念也影响了少字派的创作,使其不同于西方抽象艺术的纯粹形式探索,而是更注重材料的时间性、偶然性和空间关系。

3. 战后社会背景下的艺术实验

对西方现代性的回应:

具体派在1950年代兴起时,日本社会正处于战后重建阶段,艺术家试图摆脱传统束缚,但又不同于西方的抽象艺术,而是通过破坏、重组材料(如吉原治良的《破洞绘画》)来探索新的艺术语言。

反商品化与反体制倾向:

物派在1960年代末出现,正值日本经济高速增长期,他们拒绝艺术市场的商业化,强调非人为干预的“物”的存在,这与西方观念艺术(如杜尚的现成品)有呼应,但更具东方哲学色彩。

结论

日本的少字派(具体派、物派)确实受到西方抽象艺术的启发,但并非简单模仿,而是结合了日本独特的禅宗思想、自然观和战后社会反思,形成了更具哲学深度的艺术流派。他们的作品既是对西方现代艺术的回应,也是对东方传统美学的重新诠释。

突破中国书法传统,向西方艺术潮流看齐,不仅仅发生在日本书法领域。譬如佛教,日本的许多学者着力研究巴利语系佛教,其中一个微妙的用心,在于摆脱中国佛教的影响,创造所谓直接源于佛陀的新局面。当然,中国佛教岿然不动,蚍蜉撼大树,终究没了下文。

但是,书象对中国书坛的侵扰和震动,破坏中国人对汉字的热爱和崇仰,却有把后代引入歧途的趋势。

中国书坛的乱象

中国书法现代派的发展中,涌现了许多急于突破传统、探索所谓创新的书法家。所谓创新,并没有脱离西方和日本的窠臼,可谓亦步亦趋,酷似咀嚼馀唾。以下是一些具有代表性的现代派所谓书法名人,他们或试图融合中西艺术理念,或大胆颠覆传统形式,推动了书法向书象的当代转型:

1. 王冬龄(1945—)

特点:以“乱书”闻名,将草书线条彻底解构,形成重叠交错的抽象画面,“春风杨柳万千条”,打破可读性,强调视觉冲击。

影响:尝试书法与装置、影像等当代艺术形式的结合,如巨幅现场书写表演。创作手法可以普及到每一个具有中锋运笔能力的后来人。而所有作品仍然不外乎是柳条翻飞。

2. 徐冰(1955—)

特点:跨界艺术家,代表作《天书》创造伪汉字,质疑文字符号的意义;《英文方块字》将英文书写汉字化。

影响:以书法为媒介探讨文化误读与全球化议题,在国际当代艺术领域影响深远。除却哗众取宠,毫无现实意义。结构类似西夏文、韩国文,在英语世界惊世骇俗,却不见任何认同和应用。

3. 谷文达(1955—)

特点:早期用水墨解构汉字,后期创作“碑林”系列,伪造文字或使用错字,挑战传统书法的权威性。

代表作:《联合国》系列装置,融入多国文字与符号。如醉如痴,胡编乱造。

4. 白砥(1965—)

特点:在传统笔法基础上探索现代构成,强调空间分割与墨色层次,作品兼具古典韵味与抽象表现。

理论:提出“新帖学”概念,试图调和传统与现代的冲突。痴人说梦。

5. 邱振中(1947—)

特点:以“待考文字”系列探索非语义书写,注重线条的纯粹性与节奏感。

学术贡献:中央美术学院教授,著有《书法的形态与阐释》,理论建构影响深远。但是脱离书法笔墨精神,以及自然情趣,过分强调线条这一基本概念就是伪概念,基本延续了西方抽象表现主义艺术家(如弗朗茨·克莱恩、马克·托比)的观点和论证,无补于书法创作。

6. 陈振濂(1956—)

特点:倡导“学院派书法”,强调创作的主题性与观念性,作品常带有社会批判色彩。

角色:中国美院教授,推动书法教育体系改革。如何改革?改向何方?盲人骑瞎马,夜半临深池,不可轻视。

7. 曾翔(1958—)

特点:以“吼书”行为艺术出圈,书写时伴随吼叫跳跃,笔墨狂放,以扫把随意拖行。作品不可微缩细看,了无章法。争议与关注并存。可供观赏取笑,然而粗鲁无据,不足为训,误人子弟。

争议:大多传统人士包括看瓜群众,都认为其表演性过强,偏离书法本质。然而居然应聘于十数家大专院校,作为教书育人的教授,其传承会造成什么后果,不可思议。

8. 井上有一(日本,1916—1985)

关联:虽为日本艺术家,但其单字“贫”“愚”等作品对中国现代派影响极大,突出展现书法(书象)作为“生命痕迹”的力量。当然,作为中国书象群体,他倒可以说是半个宗师。

现代派书法(书象)的核心争议

传统与创新的边界:部分作品彻底放弃汉字结构,被质疑是否仍属书法范畴。应该说只是步西方和日本的后尘,目的在于破坏中国书法文化传统,扰乱下一代中国青少年对传统文化特别是书法的认同,混淆视听,数典忘祖。

观念化倾向:强调所谓艺术表达,表现艺术,实为胡作非为,弱化书写功能,引发关于书法本质的讨论。

————

2025年05月09日 19:09,我出席了在杭州西湖博览会举办的“第四届(2025)国际水墨博览会书写论坛——书法的东亚视角与世界实验”。主办单位指出:世界实验书法论坛的主题是“反向殖民”的“世界艺术史”。

论坛上,我的论辩对方认为:所谓“世界”,便是西方以中国文字为逻辑起点创造的相关抽象经验,他们从书法之中获取了形式、语言与观念,凭借于此,将世界艺术中心,从巴黎转移到纽约,原因在于开创了完全不同于欧洲的艺术传统;在这个过程中,他们也同时将书法“世界化”与“现代化”。而“实验”,便是无中生有,面向未知空间进行创造。书法则是被“无中生有”经验所重新定义。“世界实验书法”概念将是返回书法的“逻辑原点”,以中国当代艺术思想主体性、体系性与历史性,重新撰写包括了“被追认的西方书法经验”、考掘“中国书法史上的实验形态”、识别“当代中国实验书法”的艺术谱系,最终目的是建构“反向殖民”的世界艺术史。

我对此目标中使用“书法”这一概念表示异议,因为在论辩的语境中,这个“书法”已经不是中国书法的本来面目,其目的恰好是要将中国书法的异端打扮成正宗招摇过市,混淆视听。加入所谓世界艺术殿堂的是谁?这是不容蒙混过关的一件大事。因此我逆耳忠言,发表了不同于讲坛原主流的演讲。感谢论坛宽宏大量,兼容并包,不但允许我发言和回辩,而且事后予以发布。我的演讲的一些片段如下:

从去年开始,我有些涉及传统书画创作与佛教相结合的想法,就开始了一个面向全国寺院的书画巡展。我提倡“书画禅”,把创作书画当作修禅,以书画为道场,藉书画而悟禅。我对现代书法,也是有看法的,因为我在将近40年前写过一本小书,为中小学生学习书法写了一本小书,说起来很有意思。书中讲到两点,一个是修养,一个是技巧。修养就是要对中国书法的整个历史有所了解,如果一个孩子从小知道在历史上书法曾创造过多么辉煌的历史,培养他的“眼高”,尽管他将来不一定成为一个书法家,但他一定有比较高的欣赏力。

这样就出现了一个问题:怎么欣赏?欣赏什么?这也是我们当代的一个重要问题。因为我们中国社会目前的文化水平或者说美学的水平,欣赏的水平,大大地下降了。过去如果有个人字写得很丑,是拿不出来的,写出来是怕丢人的。但今天不是这样,现在形成了各种不同的流派,有不同欣赏的眼光,就是不管你写成什么样,画成什么样,都会有一批拥趸者,这也是当下我们网络上司空见惯的现象。类似的奇怪现象在其他领域也屡见不鲜,譬如一个著名大作家的女儿写了几首关于尿溺的诗,居然能被当作奇特的诗篇登上诗坛。这种现象在自媒体时代广泛传播,从而影响了相当一部分人,特别是让年轻一代陷入迷茫。

回顾本届论坛上几位先生发表的言论,可以看出,诸位当下都是在书法界里面享有盛名,特别是在探索“世界实验书法”上做出了很大努力的。这也是一种新动向,就是目前中国不少与西方交涉的学科都在重新思考。比如说前些日子我就跟清华大学和中国科学院很多研究心理学的教授专家有所接触,我们在一起研究目前的社会心理问题。我们发现西方心理学并不能适应中国社会需求,或者说在相当程度上很难扎根。所以他们回过头来面向东方文化,就是通过研究我们中国人的特质,如何来针对现实的心理现象深入研究并且进行心理辅导。从触类旁通的角度来说,在书法方面,也存在着这样的问题,是否要与西方现代抽象派结合?也是非常值得深入探讨的现实状况。

所谓“现代书法”并不是发源于我们中国,在我刚才提及的将近四十年前给中小学生写的书里面,写到书体篇的最后章节,我就提到了日本,有几张插图是日本人写的“书法”,日本在这方面可以说是远远地走到了我们前面,我在80年代的书中写道:“如果把视野再放宽一些,看到书法在现代生活浪潮的冲击下出现的新变化,就不能不承认,确实有一种非楷、非行、非隶、非草的现代派字体正在出现。

这种现代派字体首先发迹于日本。从1950年代开始,一部分日本的汉字书法艺术家就在探索沟通书法与绘画,追求以抽象的线条达到奔放的造型表现。他们把对字义的独特解释,把自己由此而产生的感想,都贯注到笔端,形成一种强烈而独特的现代风格。”

这种书写形式,我现在认定为区别于书法的书象。书写成象而有法称之为“书法”,书写成象而无法称之为“书象”。

这就是上个世纪中期出现在日本的“少字数•象书”、“前卫书法”等众多的流派, 曾经到欧美及中国进行展出,中国也有紧随效仿者。譬如我的已故老友古干,就是其中享誉海内外的佼佼者。

但是“少字数•象书”在日本并没有得到风行,没有得到大多数人的认可和应用,特别是日本现在的年轻人对汉字都不太感兴趣,对 书象更感到莫名其妙。很多古代书法家的重要作品现在不断地在向中国回流,因为日本人已经不愿意保存了,而我们中国人还如获至宝。在我们看来,过去的高僧也好,过去的大德也好,他们写的书法,我们中国人反倒有一种赏识的情结。

因此,我们面临着一个重大课题,就是要考虑我们现在的现代派书法到底是继续叫书法,还是应该另起炉灶,另立旗帜?

我个人认为当下现代派的书法是传统中国书法的一种异端、一种图像化,那么是不是应该创立一种“中国书象学”,不要跟传统书法继续纠缠。跟传统书法的纠缠实际上没有多大的意义,大家其实在各走各的路,各自有各自的标准,各自有各自的审美,各自有各自的受众。从西方语境来说,我看过抽象派的作品,给我印象最深的就是用墨笔横着画了一道,这件作品在西方的艺术市场竟然有着很高的价值,这是让我瞠目结舌的。当然西方人也明白,不能每个人都拿着毛笔这样画一下,只因为他在西方是第一个,居然就获得了历史的地位,那我们现在再拿毛笔画一道能不能获得历史的地位?大家应该都知道,绝不可能!

中国书法如何走向现代?从现在一帮掀起潮流者的作为来看,似乎不粉碎传统就不能现代。但是,譬如从王羲之到王铎,从王铎到弘一,这个历史过程,难道他们的每一步不是都走在他们所处的“现代”吗?但是他们哪一个不是继承和弘扬了中国书法的传统?我倒想奉劝王冬龄啊曾翔啊诸君,是不是可以不要再顶着“中国书法”的招牌去做败坏中国书法传统的勾当?是不是可以从头开始,创造中国的书象学?因为我刚才听到演讲人提到王冬龄啊曾翔啊那些人,其实他们的创作客观上创造了一种“象”,“大象”的“象”。用这个象来表达他们的创作激情,并且在他们书写的过程中还有行为艺术的迹象。

我有一个美国的朋友,他创造了一种“武术书法”,他能够在特别大的体育场的地面上用特别大的笔来写,在美国获得了很高的声誉。因为美国人不认得中国字,但是被挥舞着大扫把写出来的墨迹所震撼。实际上这些东西只是一个“象”,如何让这个“象”被大家所接受,走进千家万户,这是我们面临的重要问题。如果艺术作品不能被亿万人所欣赏所接受,仅仅是一部分人自我的陶醉,我觉得这是有问题的。当然对能够沉浸在艺术之中的人来说,自我陶醉无所谓,我这一辈子就这么干。但我们要考虑到无论哪种形式的艺术都是要面向社会,面向未来,面向下一代,最终我们要为这个社会贡献什么,这是一个重大的问题。

就我个人而言,有了一个更明确的想法,基于我们之间的讨论经常在一个概念里面出现了交叉,用孔夫子的话来讲就是“名不正则言不顺,言不顺则事不成”。我们把“书法”这个概念的内涵要放大到多大?是我们目前存在的一个重大的分歧。

对于“书法”与“书象”,我刚刚有了个想法,就是想写一本所谓《中国书象学》。但是后来我又想了想,基于中国文字创造的图像或者叫书象,并不是从中国开始的,是西方吸收了中国的文化以后,他们有所感触才发生的。在这一点上,人民大学的陈传席教授有过很多高论,他在与外国艺术家在辩论的时候让人瞠目结舌,将西方艺术家很多的灵感来源拉回到中国的传统作品上。且不论他说的对与不对,但起码他换了一个视角。所以我们是不是应该去探索一下书法的变异,在西方吸收了东方文化以后,他们的第一个书象,是什么时候出现的?再其后,日本人是如何在书象上下功夫的?再其后才是我们中国近几十年来出现的愈演愈烈的书象现象。所以,我终于明白,不应该写《中国书象学》,因为书象是世界的,而书法是中国的。简而言之,一个是中国书法,一个是世界书象,并不在一个轨道上。

刚刚台上诸位中有人认可曾翔或王冬龄,据说可以把他们前期的临摹作品拿出来给别人看,证明他们的传统书法功底很深。但是绝不能忽视,从逻辑上讲,他们现在的作品与他们的前期功夫几乎完全是割裂的,不能说跟原来的根基毫无关系,但也不是同一类。从工具到形态,都是大相径庭。

我很感慨,与其做西方及日本书象派的追随者,为什么不敢分庭抗礼,公开举起“中国书象”的旗帜,大大方方地另辟蹊径?起码还可以争取做个新时代中国书象的开山宗师吧?

因此,在论坛之后,我搜集了补充我的观点的资料加以论文式的阐述,希望有助于拨乱反正,祝愿今后中国书法与中国书象分道扬镳,各自为中国文化走向世界做出各自独特的贡献,祝愿不要让我们的下一代在书法和书象的纷争中莫衷一是,迷失走向未来的方向。