当前位置: 首页» 碑帖文房

梁代 | 百年前黄兴“笔铭”的呼唤

发布人:发布时间:2026-01-25

百年前黄兴“笔铭”的呼唤

梁代

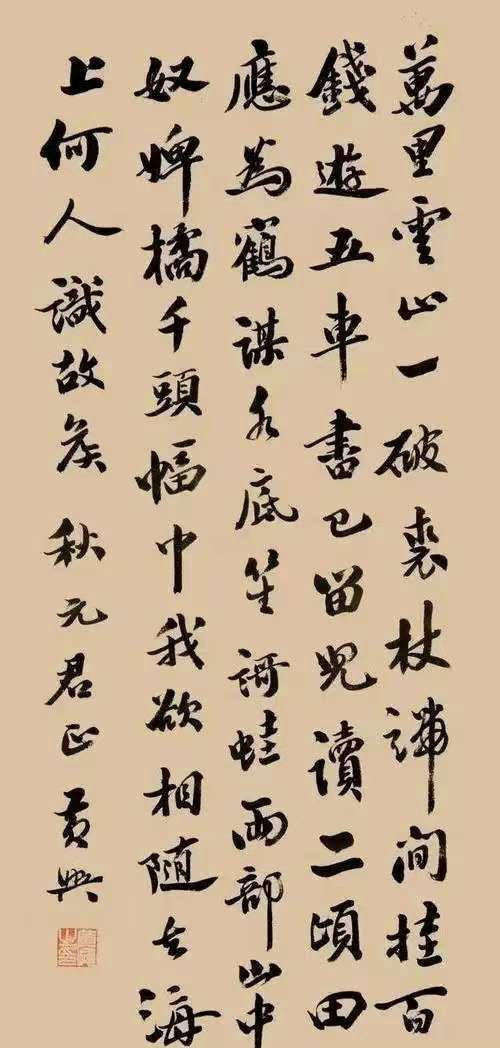

“朝为书,暮作书,雕虫篆刻胡为乎,投笔方为大丈夫!”辛亥革命功臣黄兴(1874—1916)的《笔铭》与《墨铭》并称为《笔墨铭》,是一位革命者的担当宣言,更是其书法观的凝练表达。这位兼具戎马豪情与翰墨才情的先驱,以“文似东坡,字攻北魏”的笔墨实践,以“书以载道、字如其人”却不囿于书斋的艺术主张,为百年后的书坛注入一剂清醒剂。作为辛亥革命中“过程全才型”的核心力量,黄兴不仅在武装起义中运筹帷幄、身先士卒,更以“学以致用”的践行、“不居功自傲”的胸襟、“顾全大局”的格局,成为革命阵营的精神支柱——他策划广州起义、主导武昌首义,却始终甘居副手,力挺孙中山凝聚革命力量;即便屡遭挫败,仍以“有作为有担当”的韧劲重整旗鼓,可惜天妒英才,42岁便英年早逝,但其精神与《笔墨铭》一道,成为后世文人的精神坐标。在当下书法界功利浮躁、乱象丛生之际,重温黄兴的书法观,回溯赵壹、米芾、康有为及颜真卿、岳飞等先贤对书法的清醒认知,正是为了激浊扬清、正本清源,让书法这一中华民族文化瑰宝回归陶冶情操、承续文化的本真。

书法的社会功能性,从其发展之初便伴随对“本末”的思辨,东汉赵壹(公元122—196年)的《非草书》是最早振聋发聩的时代警醒。彼时草书勃兴,士人阶层陷入极致狂热,“十日一笔,月数丸墨,领袖如皂,唇齿常黑,臂穿皮刮,指爪摧折”仍不休辍,将书法技巧的锤炼奉为人生全部。赵壹力作《非草书》,并非否定草书的艺术价值,而是痛斥这种“舍本逐末”的偏执——书法本是“纪纲万事,垂法立教”的实用工具,是文人表达思想、传递信息的载体,若一味耽于笔墨雕琢,将雕虫小技当作毕生追求,荒废经世致用的学问,最终只会沦为“背离大道,慕类于贤”的伪文人。他的批判直指核心:艺术从来不是孤立的存在,文人的价值终究要落于社会担当,而非书斋内的自我沉醉。这种认知,恰是后世颜真卿“笔墨铸忠魂”、岳飞“翰墨抒壮志”的精神滥觞。

宋代文人书法盛极,米芾在《海岳名言》中延续了这份对“本末”的清醒。他深谙书法之道,主张“学书须得趣,他好俱忘,乃入妙”,却坚决反对将书法奉为人生圭臬的偏执。他批评唐人楷书“安排费工”,并非否定其技法成就,而是点出书法的灵魂在“自然天成”与“精神流露”,而非刻意的技巧炫耀;文人的追求应在“修身、齐家、治国、平天下”,而非笔墨方寸之间。米芾将书法定位为“文人修养之辅”,指出其是文人品格的外化,却非文人价值的全部,为后世书法树立了基本坐标。同一时代的陆游,便以一生践行此道:其书法沉雄苍劲,笔意中藏着“位卑未敢忘忧国”的赤诚,虽久居书斋却心系沙场,晚年仍以笔墨为剑,写下“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”的壮语,用文字践行着文人的担当。

近代变局中,康有为在《广艺舟双楫》中对书法的社会功能性作出系统论述,而其早年“书,末技也”的论断,恰与这份论述形成辩证统一。身处民族危亡之际,康有为提出“尊魏卑唐、尊碑抑帖”,并非单纯的艺术流派之争,而是希望借北魏碑刻“雄强奇崛”的气韵,唤醒国人的民族精神。他与梁启超一道,从书斋走出,以笔墨为檄文,领“公车上书”之众,掀“戊戌变法”之潮——康有为书法雄奇开张,“化方为圆”尽显变革之气;梁启超书法秀逸俊朗,笔意中藏着启蒙之光,二人用墨迹书写救国纲领,以行动践行经世抱负,即便变法失败,仍为中国播下思想火种。康有为深知,书法作为“末技”无法直接救亡图存,却能成为“转移世运”的文化纽带——正如林则徐“苟利国家生死以”的笔墨箴言,左宗棠抬棺西征时的书札雄文,皆以笔墨涵养品格,以行动捍卫家国,这正是“书以载道”的真谛。

黄兴的书法观,正是对历代先贤“本末之辨”的传承与践行,核心便在“辨本末、明担当”:取法高古、碑帖兼融,是对书法艺术的敬畏;以书明志、投笔从戎,是对文人使命的坚守。他自幼浸淫翰墨,从颜真卿入手上追魏碑篆隶,即便戎马倥偬、右手负伤仍挥毫不辍,书作骨力雄健、端方豪迈,尽显大丈夫正气。这种风骨,与文天祥《正气歌》墨迹中的坚贞、王阳明“知行合一”书风中的睿智一脉相承——文天祥书法清劲秀逸,字字皆是“时穷节乃见”“留取丹心照汗青”的绝唱;王阳明书法俊朗通透,笔意中藏着平叛安民的韬略,他们皆以书斋涵养心性,以乱世锤炼担当。但黄兴从未将书法当作人生终极追求,《笔铭》中“雕虫篆刻胡为乎”的叩问,与康有为“书,末技也”的论断一脉相承,与鲁迅先生“人们总把自己的小事看作是天下第一大事”的批判不谋而合。黄兴以书法修身,以行动践行担当,用生命印证了文人的价值不在书斋的笔墨挥洒,而在时代需要时的挺身而出。吴石将军书法

从世界艺术视角看,书法的“本位”认知,与国外艺术评论家对“艺术功能性”的界定高度契合。黑格尔在《美学》中指出,艺术是“感性的艺术形象”,使命是“显现真实、表现精神”,却非社会发展的核心力量;丹纳在《艺术哲学》中提出,艺术是“时代精神与社会风俗的缩影”,是反映现实的镜子而非改变现实的利刃。这种跨文化共识印证了艺术的本质:源于社会,终要回归社会、服务社会。近代中国的毛泽东、周恩来,更是将这种“艺术功能性”推向极致——毛泽东书法大气磅礴,草书如龙蛇飞舞,《沁园春·雪》墨迹中藏着改天换地的壮志;周恩来“为中华崛起而读书”,他的书法俊逸挺秀,端稳严谨,书札题词里满是为人民谋幸福的初心。他们从书斋走出,以翰墨抒情怀,以革命定乾坤,成为“投笔大丈夫”的千古典范。

反观当下书坛,种种乱象的根源恰是遗忘了这份“本末之辨”。更值得警惕的是,科技飞速发展的今天,一些人将书法这一文化艺术瑰宝无限神化,夸大其在现代社会的作用,却忽视了时代潮流与世界格局的变迁。书法作为传统文化的重要组成,值得珍视与传承,但绝非现代社会的“核心竞争力”,人们更需放眼未来、放眼世界,在拥抱科技进步的同时守住文化根脉。当下部分创作者将书法从“末技”抬至“终极追求”,并非为了载道济世,而是当作沽名钓誉的敲门砖,为参展获奖削足适履;更有甚者打着“创新”幌子,炮制“吼书”“乱书”“射书”等荒诞表演,将书法沦为博眼球的闹剧。他们割裂书法与文化、社会的关联,让书法沦为无灵魂的笔墨游戏,也让文人失去了应有的社会担当。这一系列的“杂耍”闹剧和理念上的“过度追捧”,本质上是对书法的亵渎,对中华文化的严重践踏与蹂躏。

书法的社会功能性,需在“守本位、明担当”的基础上彰显。于个人,它是陶冶情操的精神家园,快节奏生活中,人们可借临摹颜真卿、米芾的碑帖抚平浮躁;于文化,它是承续基因的重要载体,通过书法教育让年轻一代感受王阳明、梁启超笔墨中的智慧;于社会,它是传递正能量的文化纽带,通过公益基金会等多种形式让笔墨传递真善美。 百年风云流转,黄兴的《笔铭》依然振聋发聩;千年文脉传承,先贤对书法的“本末之辨”从未过时。从赵壹斥草书之狂,到米芾明书法之趣;从康有为、梁启超以笔墨启民,到黄兴以行动践志;从颜真卿、岳飞的忠义笔墨,到毛泽东、周恩来的革命翰墨,一代代先贤都在昭示:书法是中华文化的瑰宝,值得敬畏与传承;但文人的价值,终究在书斋之外,在躬身入世的担当之中。当下书法人唯有以先贤为镜,涤荡功利浮躁之风,守住书法本真,辨明本末、勇于担当,方能让这门千年国粹在当代焕发出应有的文化光彩,让书法的社会功能性在守本位、明担当的实践中落地生根,发扬光大!

作者为文学(书法)博士、北京国创书院院长、中国国家画院研究员

转自“中国民族博览”,2026年1月24日