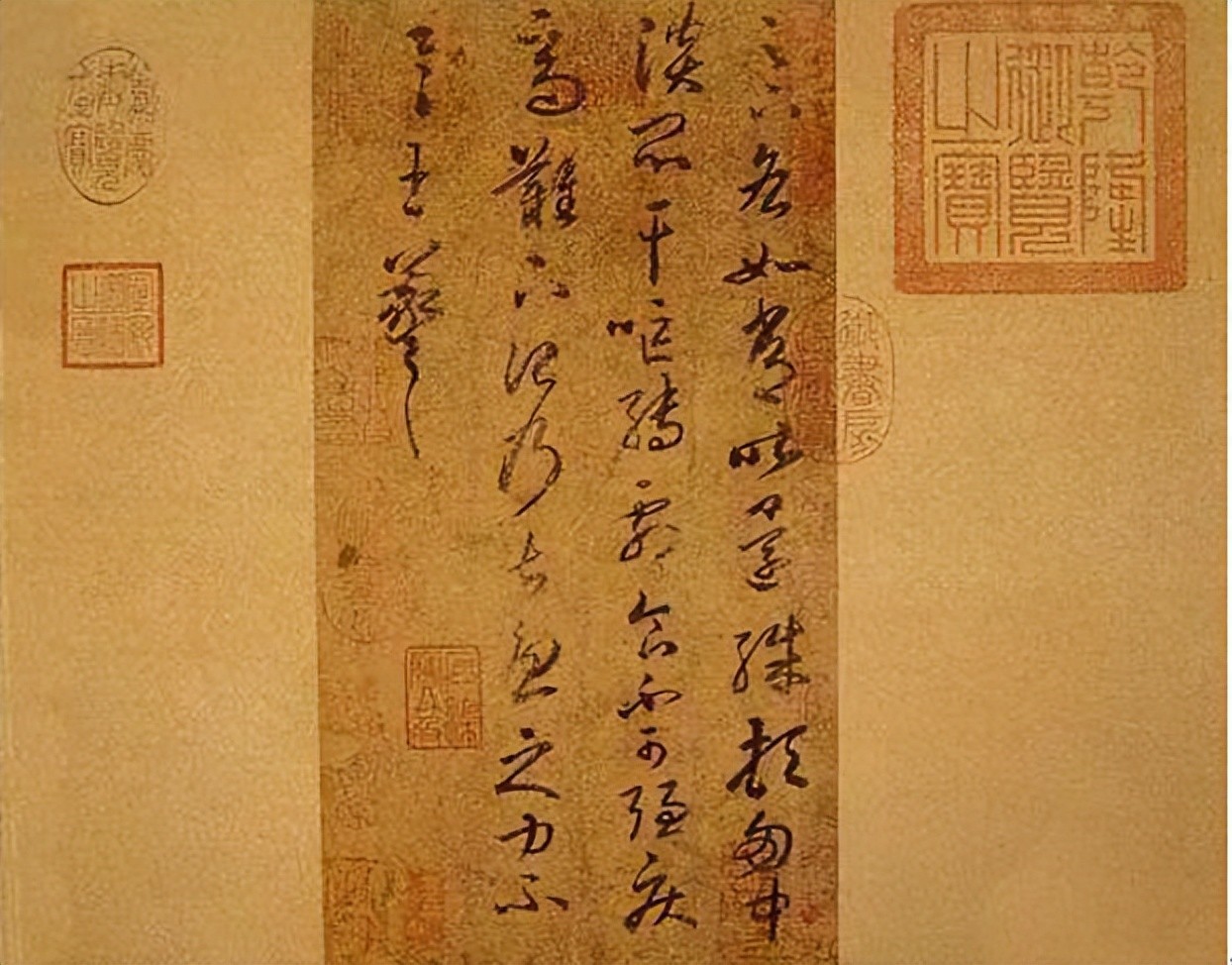

一,《干呕帖》简介

“《干呕帖》(图一 ),又名《如常帖》、《昨还帖》。纵26.4厘米,横14.1厘米,共4行36个字,五代至北宋时期的临摹本。国家一级文物。是王羲之病中写给友人的短信。该帖笔意神采超逸,书风沉着劲健,曾刻录于《淳化阁帖》之中,是流传有序的艺术珍品。中文名:《干呕帖》又名:《如常帖》、《昨还帖》纵:26.4厘米。横:14.1厘米。释文:‘足下各如常。昨还殊顿。胸中淡闷,干呕转剧,食不可强,疾高难下治,乃甚忧之。力不具。王羲之。’

在中国书法史上,东晋大书法家王羲之具有崇高的地位,被誉为书圣,他的墨迹受到历代书家的推崇,然而,据史书上记载:王羲之的真迹早已失传,传世的王羲之的书法墨迹都是后世的临摹本,但就是这极为稀少的临摹本留传到今天已经都是稀世珍宝了。除海外和台北故宫博物院珍藏的外,今天所知道留在内地的只有《兰亭序》、《姨母帖》、《初月帖》、《上虞帖》、《寒切帖》和《干呕帖》等几件。伪满时期,溥仪到将《干呕帖》带到东北,后来,流落到民间。四十多年前,正是文革动乱时期,刘光启在堆积如山的大纸堆中发现了一卷黄黑色的旧纸卷,他抽出打开一看,眼前展开的是一件年代久远的草书纸本书帖,凭着多年鉴定书画的经验,刘光启读出该帖的内容为:‘足下各如常。昨还殊顿。胸中淡闷,干呕转剧,食不可强,疾高难下治,乃甚忧之。力不具。王羲之。’眼前的东西竟是文物界苦苦寻觅了30多年的故宫流失国宝、书圣王羲之的《干呕帖》。这件从纸堆里偶然发现的王羲之的《干呕帖》和《寒切帖》一起成为天津博物馆的镇馆之宝。”(网路资料)。

图一 墨迹本 王羲之《干呕帖》(天津博物馆藏)

一,《干呕帖》见于《淳化阁帖》、《大观太清楼帖》、《绛帖》

下面是此三刻帖本与墨迹本《干呕帖》之间的局部字型、笔法、笔迹比对:

1,[ 图一.1(组图)],墨迹本图中左箭头一所指处,“各”字首笔撇画的起笔,三刻帖本皆是侧锋并由轻而重,唯独墨迹本反之;左箭头二所指处,“各”字中间横画三刻帖本皆作平势,唯墨迹本作向上倾斜之势;此横笔与接下来这一撇画之中部,三刻帖本中皆为较虚的牵丝,唯独墨迹本用实笔写成横折(右箭头所指处);左部长撇与右部横折之间的间距(留白、空白处)唯墨迹本明显宽且长(左箭头三处)。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.1(组图)

▼

2,[ 图一.2(组图)],墨迹本中左箭头一所指处,“如”字首笔起笔,三刻帖本皆由上一“各”字末笔的出锋顺势由轻至重露锋按出,唯墨迹本中重新起笔而且行笔由重到轻。“当”字首笔竖画,三刻帖本皆由上一“如”字末笔出锋顺势而下,唯墨迹本中“如”字末笔未出锋带下(如墨迹本图右箭头所指处),按:如此,墨迹本中的“如”字和上一“各”字、下一“常”字此三者之间,行气完全断了,而三刻帖本中此三字皆气息顺畅。“常”字上部第一横折(横撇)的末笔(如墨迹本图左箭头二所指处),墨迹本相对于三刻帖本而偏低、偏下;中部第二横折转折处(如图墨迹本图中左箭头三所指处)三刻帖本皆较为虚,唯墨迹本写成很实的方笔;“常”字最后一点,三刻帖本皆与上一笔断开,《大观帖》中尤为精妙,是顺势而为的隶书点,唯独墨迹本中的最后一点非但与上一笔连接,而且错位。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.2(组图)

▼

3,[图一.3(组图)],墨迹本中右箭头所指“还”字首笔横钩末笔处,三刻帖本中皆较虚而且与下一点几乎若接若离,唯独墨迹本皆作较实的用笔。“殊”字左部,墨迹本中因为中弧弯钩写得太长,造成穿过弯钩上提到右部的提笔(如图左二箭头所指处)、与弯钩交叉处位置比三刻帖本中明显偏低;左部末笔与右部首笔连接处,《降帖》中刻得尤为精妙(左一箭头处);左一箭头所指处“殊”字右部第一笔撇,相比三刻帖,墨迹中本超长;右箭头二所指处“殊”字右部第一横画末端向上提笔转入中间竖钩起笔之间的连接方式,三刻帖本皆顺势翻入,过渡自然,唯墨迹本中生硬;右部中间竖钩,三刻帖本中皆显得委婉,唯墨迹本垂直而生硬;左箭头四所指右下部横撇转折处,三刻帖本中皆较虚,唯墨迹本中较实,而且其横撇捺与中间竖钩笔画的交接位置、三刻帖本皆重心偏右,唯墨迹本居中;竖钩出锋,三刻帖本皆顺势往右委婉挑出,唯墨迹本写作楷书竖钩。按:仅此一个“殊”字,墨迹本中就出现如此众多的与三刻本中的差距及其书写者自身书法本身之弊病,墨迹本《干呕帖》之病,由此可见一斑。

(墨迹本) /《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.3(组图)

▼

4,[图一.4(组图)],如墨迹本中竖线条、三刻帖本中斜线条所指处,“顿”字右下部,三刻帖本中皆作左倾势,唯都墨迹本作垂直处理;三刻帖本中上部左右结构之间皆紧密相靠,唯墨迹本中间离得较开。按:这样“顿”字非但失势,同时还失去了书法中的“开合,虚实和疏密”关系。如墨迹图中左箭头一所指处,“顿”字左部提笔的起笔,三刻帖本皆有明显的朝下的平切口,唯墨迹本没有;右箭头一所指处,左部竖提的出锋唯墨迹本中短促而锋朝上;如图蓝色斜线条所指处,“顿”字左、右下部,三刻帖本皆在同一平行线,唯墨迹本中明显左低右高。如墨迹本图中圆圈所指“匈”字中间的撇点连写,三刻帖本中皆居左而形状较小,且右上部留出若大空间(按:这也是留白,并且关系到这个字整体的疏密、虚实,而墨迹本中此处由于撇点乱且形状过大而占满了留白的空间,使得此“匈”字整体全无虚实、疏密。)。如图右箭头二所指“中”字横折处,三刻帖本皆作折笔而下,唯墨迹本中用转笔;“中”字中间竖画之形态,三刻帖本皆作由粗至细、上粗下细,唯墨迹本中作中间粗两头细。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.4(组图)

▼

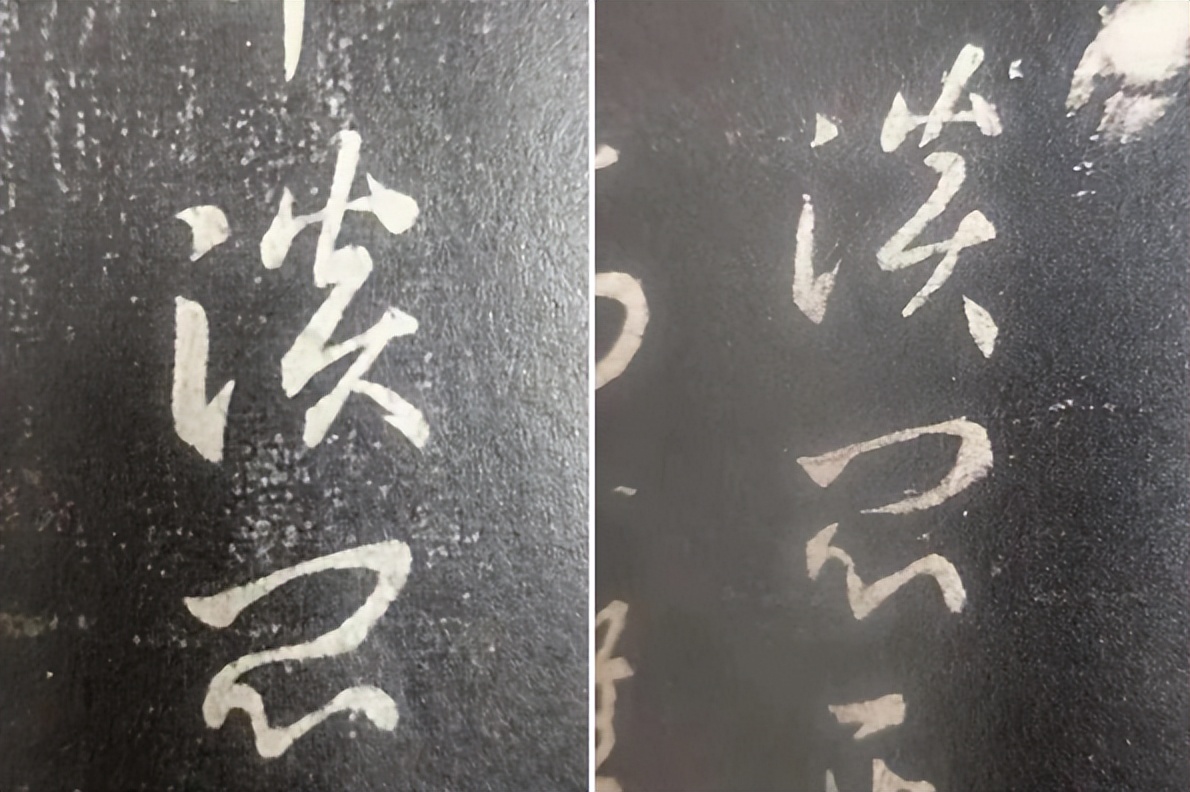

5,[图一.5(组图)],如图左箭头一所指处“淡”字右部连接上下部的中间这一连笔,三刻帖本皆用较实的线条,唯墨迹本用虚线;且右下部“大”字的位置,三刻帖本中皆偏右,唯墨迹本中偏左(右箭头一所指处)。(按:这样墨迹本中这个“淡”字整个字的重心就都偏左而显得不稳。)。如图右箭头二所指处“闷”字下部连续的三点,三刻帖本中皆起伏而生动,三点的上下两个面的线条也优雅流畅,唯墨迹本行笔生疏,造成此三点上下两个面之线条皆突兀而僵硬。

(墨迹本) /《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.5(组图)

▼

6,[图一.6(组图)],如墨迹本图右箭头一所指处,“干”字首笔短横画收尾处、如果像《绛帖》中出现回锋,则与第二笔横画就会形成呼应关系,而唯独墨迹本把“干”字首短横写成前重后轻、犹如题笔。如图左箭头一所指处“呕”字左部口字最后一笔出锋,《阁帖》和《大观帖》都比较精妙,唯独墨迹本中该处出锋不爽、形神具失,是为败笔,属于低阶失误,除了书写的不熟练,同时还因为纸张问题,这是生宣;如图右箭头二所指处,“呕”字右上部,三刻帖本皆作两点加一短横,且连贯而下,唯墨迹本写成“之”字型,而且呆板。如图蓝色横线条所示处“转”字上面左右之间,三刻帖本基本平行,唯墨迹本右部竖画出头超出左部许多。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/《绛帖》

图一.6(组图)

▼

7,[图一.7(组图)],“剧”字首短横,墨迹本中写作点(墨迹本图中右一箭头所指处);第二笔横折钩(右箭头二所指处),墨迹本中由于挑起太快而导致这两笔(与上一横笔)之间距离过近,留白空间显得狭隘、逼仄。“不”字中间一点(左箭头一所指处),《绛帖》中最为接近王羲之书法的形态风貌,而墨迹本则写成了突兀且笨重的三角点;“不”字右部最后一点(右箭头三所指处),唯墨迹本过于轻浮,没有按顿,直接折过带出,三刻帖本中皆有按笔动作及其所表现出来的效果。“可”字首笔短横(右箭头四所指处),三刻帖本皆作起笔较重、然后快速提笔,笔锋离开纸(横提的写法),其形态作“飞扬”状,唯独墨迹本写成呆板的短点。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/《绛帖》

图一.7(组图)

▼

8,[图一.8(组图)],如墨迹本图斜框中“强”字左右部并排的横折,写成这样的既类似而又并列,是书法中的大忌,何况王羲之?三刻帖本皆作左右不一样的处理。图右箭头所指处“疾”字的第一横撇,三刻帖本中皆是撇笔从横笔的末端再往左返回而下,唯独墨迹本中直接折笔而直下,而且撇笔末笔挑起转向第二横笔的时候(左箭头处),没能提得起笔锋,造成该处形成“实圈”,这一是因为笔法不熟练,二是行笔过程中胆怯、迟疑,三是生宣纸问题。

(墨迹本) /《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.8(组图)

▼

9,[图一.9(组图)],“高”字,首先从结构上看,三刻帖本皆是下部往左倾斜势(蓝色横线条所示处),而且下部偏左,唯独墨迹本作平缓势,且下部与中间部垂直(红色竖线条所示处),这样这个字就已经失势;如图左一、左二箭头所指“高”第一个横折与第二个横折的两个撇横的交接处,唯墨迹本中都并笔重合,且三刻帖本在两个连续横折相接处皆用笔轻盈,唯墨迹本涩重而棱角分明,这是行楷书的习惯,而三刻帖相比之下是草书的写法。“难”字左部,三舘刻本中皆为竖画出头与长横画,唯独墨迹本中非。如图右箭头一所指处“难”字右上部,墨迹本中比三刻本多了一个撇折,这是不熟悉草体书写的结果,下部(如图右二箭头处)是这个“隹”字(部),是见证草书功底和草书书写习惯的比较关键处,而唯独墨迹本中用笔生硬书写不出草书的效果来。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.9(组图)

▼

10,[图一.10(组图)],如墨迹本中左箭头一所指处“治”字右上部第一笔连线线条,三刻帖本皆作平势,唯墨迹本作上扬势。右箭头一所指处“乃”字末笔,墨迹本中非但转笔不利,且出锋张扬,而三刻帖本皆流畅而内敛、委婉而从容。左箭头二所指处“甚”字横画上面的竖,唯墨迹本中出头过长。

(墨迹本) /《阁帖》

《大观帖》/《绛帖》

图一.10(组图)

▼

11,[图一.11(组图)],左箭头一所指处“之”中间横提与撇画交接之间,三刻帖本皆“欲断还连”,唯墨迹本用实笔;图左箭头二所指处“之”字最后一笔,唯墨迹本中前重后轻,且笔画下部中间凹陷。右箭头一所指处“力”字中间留白,唯墨迹本中最小,因撇画与横折弯钩之间的距离过近而导致。右箭头三所指处“不”字右部最后一点,《绛帖》中尤为精妙,前三点小而聚集,最后一点长而开远,这是书法中的“聚散,疏密,开合”,而唯墨迹本中末点短且三点作均匀状分布。

(墨迹本) /《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.11(组图)

▼

12,[图一.12(组图)],如墨迹本图中右一箭头所指处“具”字最后一点,墨迹本失误成了一坨烂墨。 右二箭头所指处“王”字的横折竖,像墨迹本中那么规整而且笔画线条毫无粗细变化的写法,包括第二横交接于中竖的正中部位,这些也是草书特别是王羲之草书中所忌讳的。

墨迹本 / 《阁帖》

《大观帖》/《绛帖》

图一.12(组图)

▼

13,[图一.13(组图)],如墨迹本图中右一箭头所指“羲”字右上点末笔处,三刻帖本皆与中间横笔断开,唯墨迹本中相连;图左箭头一所指处“羲”字正中间第一短撇与上面长横画的交接位置,所有王羲之帖中都没有出现像此墨迹本中如此接近上一横画的位置,都明显偏下(如三刻帖本图中)。这也能证明此墨迹本书写者平时对王羲之其他草书帖之不熟悉;右箭头二所指处“羲”字下部弯钩,三刻帖本皆圆畅优雅,唯墨迹本中妄生犄角,这也是平时没有草书使转基本功的体现。图右箭头三所指处“之”字中部笔画形态,墨迹本中过于纤细,此笔画就像挂了一条死蛇。

(墨迹本) / 《阁帖》

《大观帖》/ 《绛帖》

图一.13(组图)

从墨迹本中“顿”、“忧之”之“之”、“王羲之”之“之”等现象来看,该墨迹本的书写者是临摹的《淳化阁帖》(明代翻刻本肃府本)本中王羲之《干呕帖》。

结论:现藏天津博物馆的墨迹本《干呕帖》,其书写者有一定的行书功力,而草书功力远不及其行书。其在临摹过程中尽力做到与被临摹《阁帖》中的逐字、布局以及篇幅上的一致,除了不自觉地流露自己行书底蕴的书写习惯,没有流露出一个作为练习书法为目的的临帖者该有的自我性情。所以也不能排除其刻意模仿作伪的因素。此幅可算是三流书写者的水平,比墨迹本《上虞帖》要高出些许。用纸也属于生宣,它也是明末或者清楚的东西。

二,结语

为什么乾隆时期有人敢造名头那么大的假?因为有市场,乾隆好大喜功,喜名,名头越大越好,只要到他手里就全是真迹。不说他书房《三希堂》像供奉祖宗一样供着三件宝贝,尽管其中只有东晋.王珣《伯远帖》一件是真迹,其他王羲之《快雪时晴帖》是劣等商业造假品(详见本人《台北故宫博物院藏墨迹本王羲之<快雪时晴帖>辨伪》一文),而所谓的王献之《中秋帖》,有着明显的米芾风格。墨迹本《都下》、《秋月帖》( 图二.1 ),人家文人练习书法随意临习法帖的习作,或许人家练习过后随手一扔,被其家人或者书童佣人保存下来了,到他乾隆手里,就是王羲之真迹,还亲笔题跋,并疯狂加盖其皇家内府玺印;更有甚者,我每次不小心看到一回就要吐一回的所谓王羲之《雨后帖》,也有他“乾隆赏览之宝”玺印(图二.2)。

图二.1 墨迹本王羲之《秋月帖》

(现藏于台北故宫博物院)

图二.2 墨迹本王羲之《雨后帖》

(现藏于北京故宫博物院)

(完)