当前位置: 首页» 碑帖文房

学书法不能忽略的五个“先后规律”

发布人:发布时间:2025-08-22

规律一:先大后小

学书法要先写大字再写小字。刚开始练习,上手就写小楷,就是用毫无根基的笔力,写难度最大的字。

写大字能够更好地掌握笔法和发力。大字书写时,手臂、手腕的活动范围大,对提按、顿挫、转折等动作,以及全身协调发力的体会更深。初学者在大字练习中更容易找到笔法的规律,如果一开始就写小字,空间受限,就会导致动作僵硬、笔法不到位。

写大字还有利于理解和把握结字。大字的间架结构更明显,笔画的长短、疏密、穿插等关系更容易观察和调整。初学者通过练习大字,能先建立对汉字整体结构的认知,为后续写小字时精准控制结构打下基础。

另外,大字讲究舒展、大气,练习过程中能培养书写者的笔势和力量感。这种对“势”的把握,会潜移默化地影响小字书写,让小字即便小巧也能有力度和神采,避免写得软弱无力。

写大字是“打基础”,能让初学者在更宽松的条件下掌握书法的核心要素,之后再过渡到小字,就能更轻松地控制细节,做到“由大及小,由松到紧”。

规律二:先慢后快

先慢后快,就是先站稳再迈步。

刚开始练习时,慢写能让你清晰关注每一笔的起、行、收,体会提按顿挫的变化,以及笔画间的呼应、结构的穿插。慢写能避免因速度过快而忽略笔法和结构的关键,确保动作规范、到位。

当基础打好后,可以加快速度,为了让笔画衔接自然,运笔流畅。慢是“打基础、求准确”,快是“练贯通、显神采”,先慢后快才能让书法练习循序渐进,最终达到形神兼备的效果。

规律三:先专后博

如果学习之初就临摹百家,就会容易混淆不同体系的笔法特点(比如楷书的严谨与行书的灵动要求不同),导致每种都学不精,甚至出现笔法混乱、风格杂糅的问题。

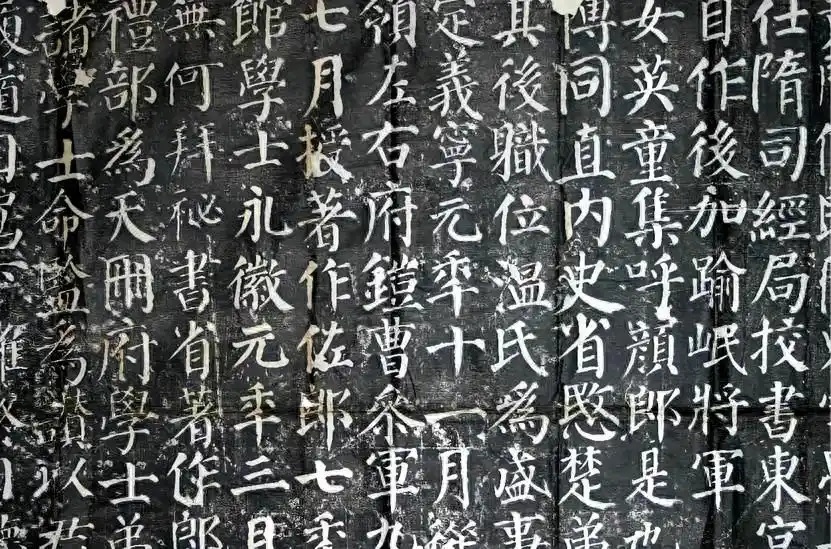

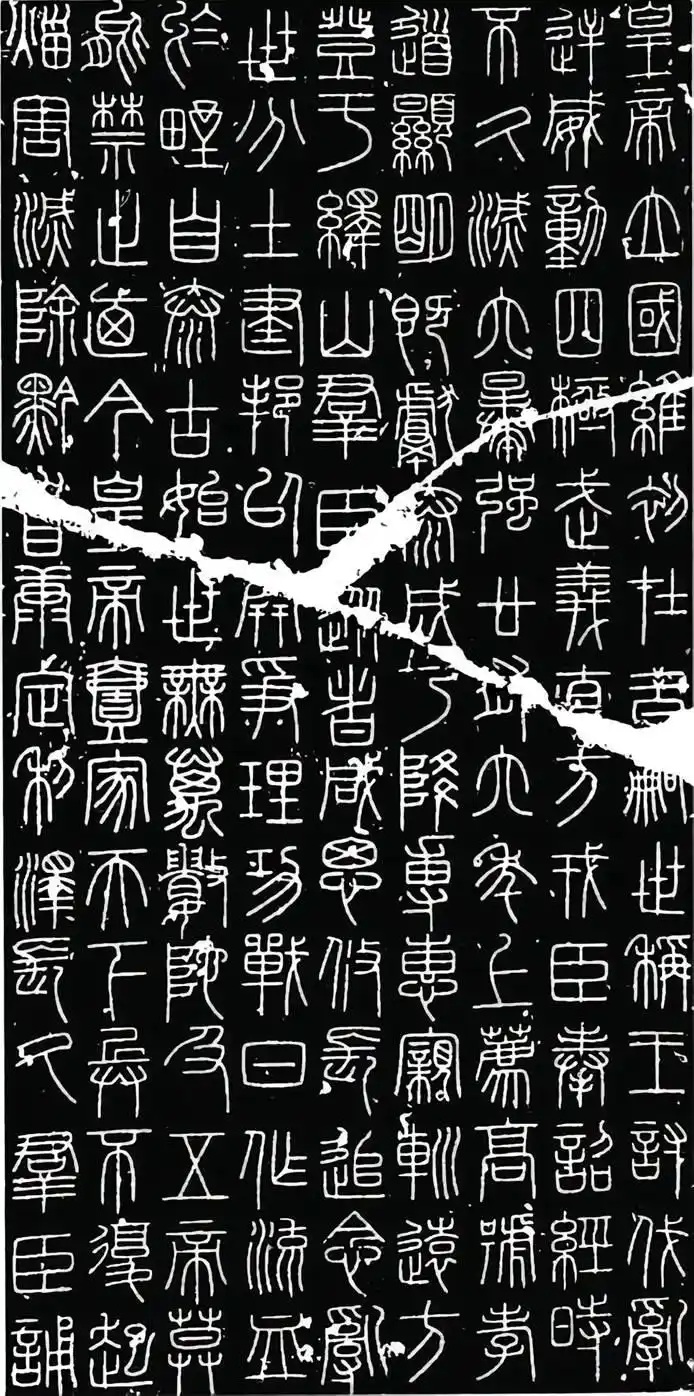

先集中精力深入学习某一种字体或某一家的风格(比如先专攻楷书的颜体、欧体,或隶书的《曹全碑》等),系统掌握其笔法、结构、章法的规律,形成稳定的书写习惯和审美认知,集中精力学扎实学透。

当你对某一种字体或风格掌握到一定程度后,再去涉猎其他体系(即“博”),才能更好地理解不同风格的异同,做到融会贯通。此时的“博”不是盲目模仿,而是以之前的“专”为参照,辨别优劣、吸收精华,从“入帖”到“出帖”,最终形成自己的风格。

规律四:先临后创

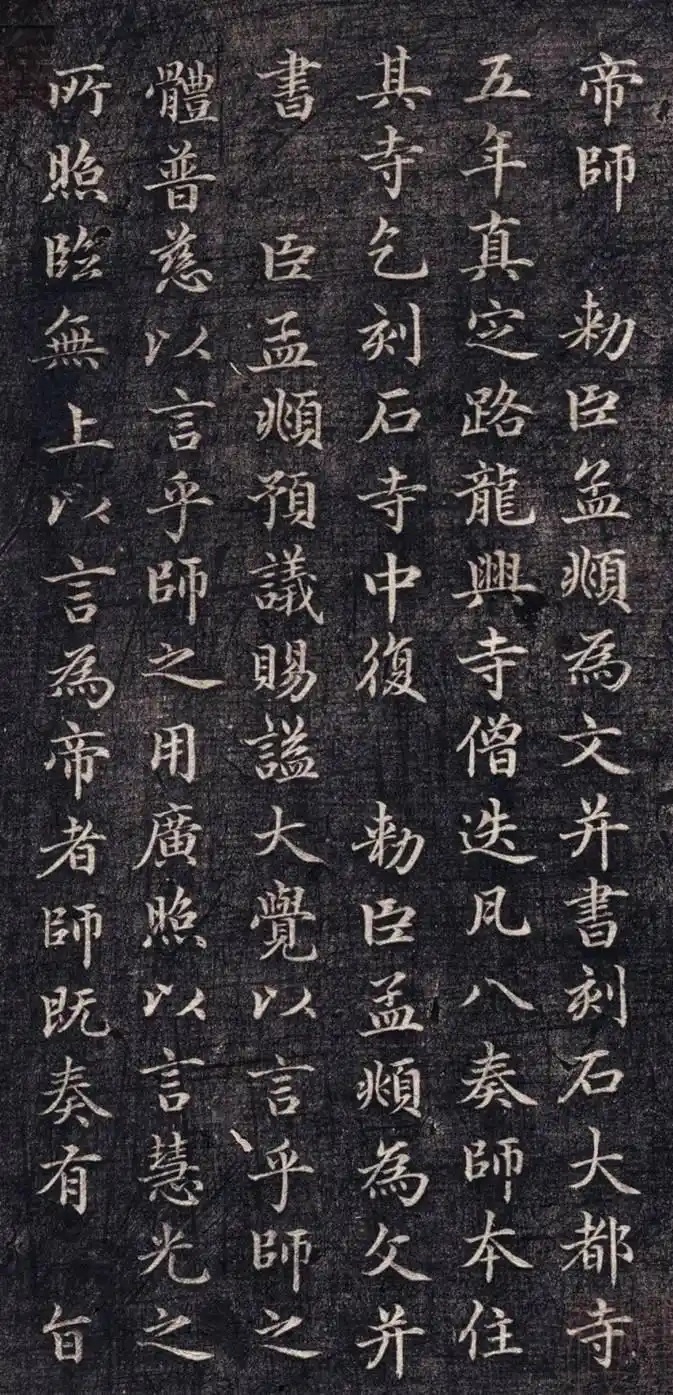

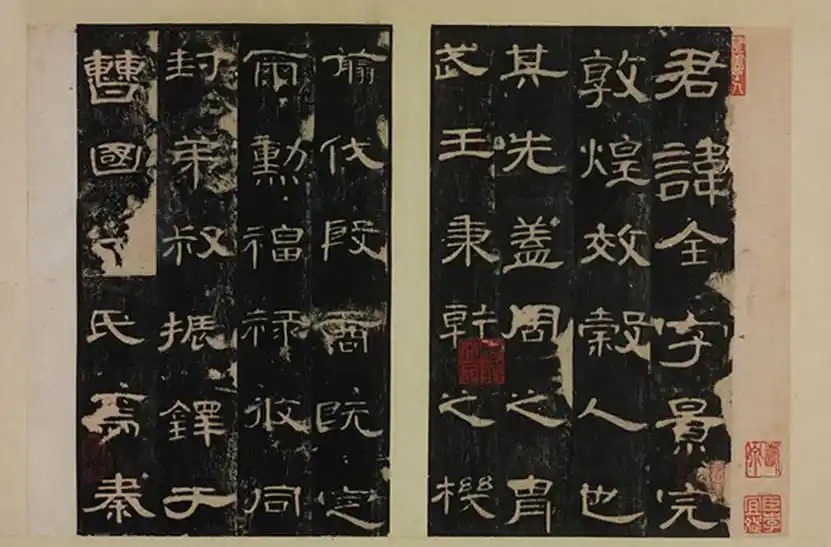

历代经典碑帖是前人对笔法、结构、气韵的探索后的智慧结晶,直接学习规范的笔法(如起行收的细节)、合理的结构(如笔画穿插避让)和经典的章法,避免自己摸索时走弯路,提升审美能力。

创作是建立在对传统的理解之上的,离经叛道就变成了丑书。临帖时,各种笔法技巧、字形组合规律,甚至不同风格的审美特点,都是我们创作时的“素材库”。“无法度、无根基”的随意书写,不是创作,更无艺术价值。

临帖是“入帖”,是吸收;创作是“出帖”,是运用与表达。在熟练掌握传统技法后,结合个人理解、情感和时代审美进行创作,才能形成有个性的风格。

临帖是“学规矩”,创作是“用规矩”,先临后创才能让书法学习既扎根传统,又能实现个性化表达,避免“无源之水、无本之木”。

规律五:先软后硬

首先,软笔的笔尖富有弹性,书写时提按顿挫的变化更明显,能直观展现笔画的粗细、浓淡、转折等细节。初学者通过软笔练习,能更清晰地理解起、行、收的完整过程,掌握书法中“力”的运用和“势”的连贯性,这些都是书法笔法的核心。

其次,软笔书写通常字体较大,间架结构的疏密度、笔画的穿插关系更易观察和调整。通过软笔练习建立对汉字结构的整体认知后,再写硬笔时,能更精准地控制小字的布局和比例,避免结构松散或局促。

第三是借鉴作用。硬笔笔尖较硬,笔法表现相对简化,但核心的结构规律、书写节奏与软笔相通。先掌握软笔的笔法和结构逻辑后,学习硬笔时能更快上手,写出的字既规范又有力度,避免硬笔书写容易出现的僵硬或潦草。

软笔是“放大镜”,能把书法的核心技巧放大展示,让初学者打好基础;硬笔则是“简化版”,在软笔基础上学习,能更高效地掌握实用书写能力。

(转自网络“庖丁执刀”)